Alioum Fantouré

L'homme du troupeau du Sahel

Paris. Présence Africaine, 1992, 295 pages.

II. — Garnison disciplinaire

Il fallait tourner la page, oublier ses rêves d'adolescence. Mainguai s'y était résolu à jamais, non sans certaines angoisses et quelques brusques serrements de coeur. Pendant quelques longues journées, il avait découvert le plaisir du vagabondage.

En fait, il flânait pour se prouver à lui-même qu'il était libre de faire ce qu'il voulait et qu'il n'avait de compte à rendre à personne, même pas à son oncle qui était alors son tuteur à Dakar.

Dans sa hantise de devoir tout oublier de sa vie scolaire, il avait décidé de couper le pont avec toutes les connaissances du temps de sa scolarité. Il se proposait de devoir ouvrir les yeux sur les réalités quotidiennes. Lui qui ne voulait plus se poser de questions, en était déjà rempli. A moins de deux semaines de liberté, Mainguai commençait déjà à faire des projets. Il ne cessait de dire : « Il me faut faire quelque chose d'utile », une obsession qui ne quittait plus son esprit d'adolescent libéré de toute obligation scolaire.

En fait d'occupation, ce fut une gentille jeune

femme qu'il rencontra par une belle soirée de clair de lune au bord de la mer. Avec elle, il allait oublier pendant quelques semaines ses préoccupations du moment. En effet, à cette époque, si Mainguai avait déjà eu quelques expériences féminines, il ne pouvait tout de même pas se prévaloir d'avoir eu une réelle expérience amoureuse. Cependant, il n'y avait aucun doute qu'il avait conscience de son succès auprès des filles. En rencontrant celle-là, il s'était fièrement dit : « J'espère bien qu'elle ne sera pas l'exception. »

C'était une jeune fille sensuelle à souhait, aussi chaude que le soleil d'Afrique qui aurait trouvé sa place en elle ; elle était comme un trésor inestimable et inépuisable. Si Mainguai ne lui parla pas d'amour éternel, il n'était pas loin de l'aimer tout de même pendant les semaines qu'ils devaient vivre ensemble. Il n'en finissait pas de la désirer, de la prendre, de se sentir en elle, de s'oublier en elle. Pendant les merveilleuses semaines qu'ils devaient vivre, son existence précaire avait cessé d'avoir l'amertume du raté. Il vivait la merveilleuse sensation que lui donnait cette jeune femme ardente, qui se donnait entièrement, généreusement, affectueusement et tendrement à chaque poussée de désir. En quelques semaines, il avait découvert soudain qu'il y avait autre chose dans une vie d'homme. S'il ne parvenait pas à faire le vide total dans son passé de jeune homme à peine sorti de l'adolescence, il n'avait cependant plus ce sentiment de la fin immuable de toute espérance en l'avenir. En vivant sa vie d'amoureux, il lui semblait découvrir en même temps la liberté d'être. Il se sentait adulte, libre, provisoirement du moins. Il ne voulait plus retourner chez lui au territoire du Sahel-Atlantique pour retrouver sa famille et retourner au statut de mineur à protéger.

Déjà, il faisait des projets et la jeune femme en faisait également pour lui. Elle voulait se marier, avoir cinq ou sept enfants. Elle avait déjà trouvé un emplacement pour son futur époux, une place à Sandaga. Mainguai, bien que temporairement perdu dans le vaisseau de l'amour, ne put tout de même pas s'empêcher de faire des rapprochements entre le quartier de Sandaga et le marché du même nom qui géographiquement n'en font qu'un.

« En somme, se dit-il, elle rêve de faire de moi un tablier en quelque sorte, mi-colporteur, mi-camelot, qui s'installerait derrière une table dès le lever du jour pour n'en partir que le soir en essayant de vendre tant bien que mal deux ou trois bibelots. Mon pauvre Mainguai, tu descends vraiment les échelons de l'estime que tu prétendais nourrir pour toi-même », se dit-il sans pourtant manifester quoi que ce soit de négatif dans ses gestes.

Aussi, quand la jeune femme lui confirma la nouvelle de faire de lui un bon mari et un respectable « tablier sur le marché Sandaga », il avait dit à sa petite amie, sa douce amie : — Mon petit coeur adoré, je jure au nom de Dieu que je n'ai rien contre les tabliers, rien contre les maris-tabliers, rien contre toi, femme-tablier, cependant ni ton splendide corps, ni ton éternel amour, ni tes larmes, ni ta beauté, ni ton charme ne me métamorphoseront en tablier sur le marché de Sandaga. A la première occasion, je foutrai le camp.

La jeune femme avait eu un franc sourire. Elle ne croyait pas un seul mot de son amant, car au moment où parlait Mainguai, l'heureux instant n'était pas loin où comme deux êtres collés pour l'éternité, ils allaient connaître le doux et merveilleux instant du bonheur de s'appartenir…

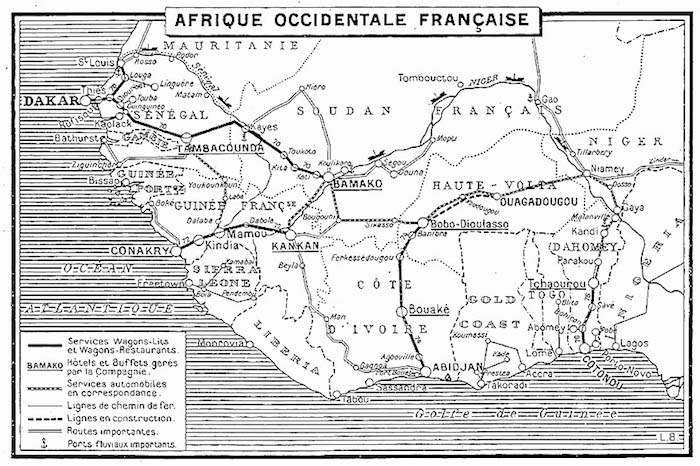

Et pourtant, comme fidèle à l'idée qu'il se faisait de son destin, à l'aube d'une merveilleuse nuit, sans adieu, seulement une gentille lettre dans laquelle il expliquait la raison de son départ et son refus d'être tablier sur le marché de Sandaga, il avait disparu de l'univers de la jeune femme. Au milieu de la matinée, il avait pris le premier train de la ligne Dakar-Niger à destination de Kayes, Bamako ou ailleurs.

***

Mainguai avait entrepris un interminable voyage à travers l'Afrique occidentale. Manoeuvre dans une carrière par-ci, cueilleur de cacao par-là, contremaître dans une plantation, chauffeur dans une autre, commis… à chaque fois, il était chassé comme élément à troubles très peu recommandable. Le plus étonnant

dans sa situation est qu'il ne se décourageait jamais dans la recherche d'un emploi « pour un mois », juste le temps d'économiser pour un autre mois qui lui se passerait à voyager d'un territoire à un autre. En fait, s'il parvint souvent à trouver un job pour un mois, il se faisait éjecter au bout de deux semaines et passait deux autres semaines dans un cachot, histoire de lui faire entendre raison. A, Bamako qu'il avait pu rejoindre après de multiples péripéties en compagnie des bergers du Sahel en lutte contre la sécheresse, il avait essayé de s'établir pour un peu plus longtemps.

Malgré les protections dont il bénéficiait, il avait tout de même réussi le tour de force de faire quelques courts séjours en cellule. Toujours accusé pour le même délit maintes fois recommencé : « Tentative de lavage de cerveau » ; essayez de comprendre quelque chose dans ce terme, notre personnage, lui, n'y comprenait rien. En tous les cas, pour le garçon de dix-neuf ans qu'il était alors, le moins qu'on pouvait dire est qu'il avait nettement pris un mauvais départ dans la vie.

Ainsi, à force de provoquer l'orage et de toujours s'en sortir, un administrateur de la région de Mopti décida d'en finir avec l'agitateur en herbe, en le faisant incorporer dans l'armée au lieu de l'envoyer dans un camp de travail au nord de Tombouctou.

Comble de malchance pour Mainguai, le jour même de son enrôlement comme tirailleur africain, la Deuxième Guerre mondiale éclatait en Europe.

Quelques mois plus tard, après une intensive préparation militaire, il connaissait ses premières impressions de champ de bataille dans les Ardennes. Décidément, ce n'était pas un bon soldat. Malgré sa position en première ligne dans une armée quelque peu en déroute, il pratiquait un systématique tire-au-flanc vraiment peu digne. Il n'avait qu'une idée fixe, s'en sortir même au prix de la fuite devant l'ennemi. S'il n'avait pas détalé, c'est bien parce qu'il avait peur de se faire remarquer. Honte.

Toujours est-il qu'après l'Armistice, il fut renvoyé en Afrique, plus précisément dans les colonies d'Afrique Equatoriale. Pendant les premières semaines de garnison en ce coin perdu du continent noir, la vie ne lui semblait pas aussi désagréable que cela. Evidemment, comme toujours, une seule exception troublait un peu sa tranquillité relative. Son adjudant lui rendait la vie impossible en lui faisant nettoyer de temps en temps les chiottes « pour lui rabaisser le caquet », aimait-il dire ! Malgré tout, la vie n'allait pas aussi mal. Il ne faut tout de même pas se plaindre, ne cessait-il de se persuader.

Mais voilà qu'un après-midi, plus précisément un dimanche après-midi, alors qu'il se noyait dans le lot d'un petit groupe de permissionnaires, le même adjudant qu'il avait fini par ignorer à force de le détester, l'arrêta à la sortie de la caserne en lui disant :

— Hier soir, les chiottes sentaient la merde, elles ont été mal nettoyées.

Comme saisi par une sourde et folle révolte, le petit Africain cria presque :

— Eh bien alors, mon adjudant, que voulez-vous qu'elles sentent ? … L'eau de Cologne, peut-être ?

Un de ses copains du régiment qui avait assisté à la scène avait soufflé sur un ton enragé :

— Connard, pour une fois, il aurait mieux valu la fermer.

— Je n'ai pas pu, vieux, je n'ai pas pu, je me giflerais.

S'adressant à l'adjudant, et au garde-à-vous, il tenta de s'excuser par un :

— Je suis désolé de mon propos malencontreux, il m'a échappé, mon adjudant…

— Une semaine de cachot,… et après on verra qui est le plus malin.

— Une semaine de cachot, compris, mon adjudant… certainement, vous êtes le plus malin.

« Et après on verra. » Ce que vit et vécut Mainguai n'avait rien d'éveillant, ni de réveillant.

Après sa sortie de cellule, on l'expédia immédiatement en pleine forêt équatoriale dans une garnison disciplinaire. En cet endroit, les généraux d'invasion ne semblaient être ni Rommel, ni Gudérian, mais le général en chef Tsé-tsé ou simplement « mouche tsé-tsé ». A elle seule, elle aurait endormi et désarmé sans coup férir toute une division d'infanterie. Mainguai avait l'impression que la guerre avait excité les milliards d'insatiables insectes de l'armada tsé-tsé qui, comparables à de vulgaires « collabos », s'acharnaient à transformer l'armée alliée d'arrière-garde d'Afrique en véritables régiments de dormeurs.

Heureusement pour Mainguai toujours servi par une chance extraordinaire, au moment où, après plusieurs mois de tentatives de trouver une voie de sortie, il ne semblait plus se faire d'illusions sur son destin, le hasard le fit sortir de la forêt. Comme par miracle, il se retrouva parmi le personnel du service de sécurité de la Conférence de Brazzaville, puis comme l'un des superviseurs de la section de distribution de la documentation.

A cette époque encore, après une longue période dans la brousse, Mainguai n'avait toujours rien perdu de sa froide agressivité d'autrefois. Au contraire, il l'avait affermie en favorisant de plus en plus une nette tendance au cynisme à l'égard de ce qui pouvait lui être suspect. Il ne vivait que pour échapper aux tsé-tsé.

Pour mieux comprendre son état d'esprit à cette époque, seules les longues journées de la Conférence de Brazzaville pourraient être décisives dans l'approche de son comportement avec son entourage. Il n'est pas exagéré de supposer qu'au fur et à mesure que défilaient les jours, que progressaient les travaux de la Conférence Impériale de Brazzaville, Mainguai voyait approcher avec une angoisse de plus en plus déprimante l'heure du retour dans l'enfer vert équatorial. Il cherchait tous

les moyens possibles d'échapper à cette destination. Il s'était découvert un caractère plein de zèle qui lui était peu coutumier.

Son dévouement à la cause humanitaire de la Conférence de Brazzaville en devenait même suspect. Peu importait, il faisait autant que se pouvait la mouche du coche et le mieux qu'il pouvait le garde-chiourme. Il s'agitait, ne cessait de donner des

ordres. Il fallait que ça remue, que ça bouge dans la distribution des documents de la Conférence. Il ouvrait les yeux sur tout et sur rien. Il observait, vérifiait tout autour de lui. Surveillait les couloirs. Inspectait les salles de travail pour attraper au passage un petit service à rendre à une des grosses têtes de la Conférence et y trouver un moyen de se faire prononcer son nom et d'ajouter, si on lui en donnait l'occasion et sur un ton détaché :

— Vous savez, monsieur, depuis bientôt un an, je vis dans la forêt équatoriale,… dans la zone des mouches tsé-tsé, vous connaissez,… tout cela pour n'avoir pas nettoyé les toilettes de la caserne. La forêt vierge est une chose infernale… Six des gars de la garnison y ont déjà crevé, celui-ci mordu par un serpent, un autre mort de la piqûre de je ne sais quoi encore, un troisième empoisonné bêtement, les autres emportés par la maladie du sommeil… Nous sommes tous des tirailleurs africains dans cette garnison, même notre chef, enfin le nouveau : l'autre est mort il y a quelques mois… Vous savez, c'est à n'y rien comprendre, on admet bien qu'un Blanc meurre de froid, mais on comprend mal qu'un Africain ait peur d'une grande chaleur ou qu'il craigne un serpent, je vous le jure, mon cauchemar à moi, c'est la mouche tsé-tsé,… le général tsé-tsé,… le bourreau tsé-tsé,… le piqueur tsé-tsé… le dracula tsé-tsé. On lui donne tous les qualificatifs… Ah, monsieur, si je pouvais lui échapper, qu'est-ce que je serais heureux. J'en deviens littéralement dingue, à force d'en éprouver une peur morbide. J'ai reçu des quantités astronomiques de piqûres, de vaccins, de médicaments, je vous jure, monsieur, c'est un miracle si je suis aujourd'hui à Brazzaville… Et pourtant, je vous jure, monsieur, et au nom de mes ancêtres, j'ai fait des études secondaires solides, monsieur… solides… J'ai même mon bachot !… Avec ce niveau, dans notre Afrique d'aujourd'hui, j'aurais fait des étincelles dans l'administration coloniale. Au lieu de cela, on me gaspille à me faire recueillir du latex, en compagnie des Pygmées que j'aime bien d'ailleurs, mais ce n'est pas une raison de vivre éternellement en leur compagnie pour une affaire de toilettes de caserne mal lavées ; et tout cela parce que ma tête ne revenait pas à un sous-officier de carrière dont le rôle principal, en ce temps de conflit mondial, est d'empêcher les autres de crever tranquillement… Je n'ai rien contre les sous-officiers, monsieur, rien, mais je vous jure que parfois, hein,… je m'en passerais bien. Si j'étais sergent, sergent-chef ou adjudant, je ne ferais pas de faux rapports à mon commandant pour faire expédier un pauvre tirailleur noir aux confins de la forêt équatoriale en compagnie des tsé-tsé… Monsieur, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, de votre femme, de vos enfants, de votre mère, de votre père, du Général de Gaulle, de Churchill, de Staline, de Roosevelt… de qui encore mon Dieu, qui puisse vous convaincre, dans tous les cas possibles, monsieur ou Sir, voudriez-vous défendre mon cas auprès de mon commandant de la zone équatoriale de me laisser retourner sur le champ de bataille… C'est étonnant, n'est-ce pas, qu'un tirailleur africain comme moi demande à retourner sur le front, mais je vous jure, à devoir mourir, je préférerais l'être sur « le champ d'honneur » plutôt que sur le champ des soldats dormeurs tsé-tsé… Bitte sehr, Hilfe. »

Décidément, la forêt tsé-tsé le rendait complètement fou, ce pauvre vieux Mainguai. Il racontait son histoire à tout le monde, des plus grands aux plus petits. Pour quelques-uns, il terminait sa litanie par « please help me », ou encore, « au secours le sommeil tsé-tsé me guette ». S'il en avait eu les moyens, il aurait appris son appel au secours dans toutes les langues de la terre, afin de se faire entendre du monde entier qui avait alors d'autres chats à fouetter. Mainguai, lui, n'avait qu'une idée fixe en tête, survivre aux tsé-tsé par n'importe quel moyen. A force de se plaindre, il avait fini par se faire appeler « Soldat Tsé-tsé ». Peu importait ce nouveau surnom après bien d'autres, il continuait tout de même à rabâcher ses malheurs dans la même version.

C'était une histoire à dormir debout, car par une étonnante ironie du sort, son histoire était réellement une affaire à dormir debout. Parfois, le soir, après une longue et dure journée de travail, ses camarades l'entendaient murmurer des mots dans le secret de la

nuit. Peut-être priait-il, nul ne le saura jamais. Toujours est-il qu'un jour quelqu'un avait allumé brusquement la lampe. La surprise fut totale, Mainguai « le dur au coeur de pierre, hermétique à toute faiblesse », comme le considéraient ses camarades, avait les larmes aux yeux. Il n'avait rien dit, n'avait donné aucun prétexte à cette eau qui coulait de ses yeux. Simplement le lendemain matin, avant de se rendre à son travail, il avait répondu à un curieux qui lui avait demandé les raisons de ses « larmes silencieuses ». Il avait répondu :

— Les choses de la vie ne sont pas toujours explicables, surtout à cette époque, encore moins la souffrance, je garde mon secret pour moi-même.

A mesure que s'égrenaient les journées et les nuits de la Conférence Impériale, aucun écho favorable à ses démarches ne lui parvenait. Il ne perdait pas espoir pour autant. Afin de faire oublier sa renommée de « trouble-maker », ou plus prosaïquement son mauvais caractère, en moins de deux semaines il avait réussi à faire démentir dans la caserne de Brazzaville toute la mauvaise renommée qui l'avait précédé. Ce n'était pas un mauvais soldat, cependant, ce type, mais…

Disons qu'il était devenu très gentil, très poli, bien que sa politesse sentît quelque peu le soufre à en étouffer ses bénéficiaires. Ce qui était tout de même un peu gênant dans sa soudaine courtoisie. En fait, son attitude moulée, arrangée pour la circonstance, sentait à tout moment le naufragé qui s'accrocherait à tous les moyens du bord. Il s'empêtrait littéralement dans son savoir-vivre occasionnel. Après chaque courbette mal exécutée et mal assimilée à sa personnalité, Mainguai, ce « Soldat Tsé-tsé » de fortune, espérait immédiatement une récompense. S'il ne recevait aucune promesse susceptible de lui donner l'espoir de sortir du guêpier de la forêt vierge, il s'arrangeait pour demander sur un ton ou un autre :

— S'il vous plaît, vous pensez qu'on me renverrait à ma garnison d'origine après mes efforts appréciables et hautement efficaces lors de cette conférence… hein ? Comme vous en êtes témoin, Sir, je n'ai pas remué trop de vagues, je n'en ferai d'ailleurs plus… hein ? Peut-être que le commandant m'en tiendrait gré… réellement. Je ne veux pas crever à vingt-trois ans dans la forêt, emporté par la maladie du sommeil. Je n'en dors plus, j'ai une effroyable frousse… Imaginez-vous que j'aurais pu faire tranquillement des études, au lieu de cela… tsé-tsé…

Et la litanie recommençait. Selon la réaction ou l'encouragement quelconque qu'il recevait de l'interlocuteur, Soldat Tsé-tsé avait toujours une répartie ou une réponse prête à servir. Ainsi ses camarades de garnison de Brazzaville lui lançaient à tout moment, comme pour lui rappeler son retour certain dans la forêt vierge :

— Retour à l'envoyeur Tsé-tsé.

Et lui de leur murmurer comme pour ne jamais plus être impoli :

— Allez vous faire foutre, hé, salopards.

Dans les couloirs de la Conférence, un mot d'encouragement, à savoir « Nous tâcherons de vous sortir de là…. », se terminait par un Mainguai se perdant en salamalecs : « Oh merci de tout coeur, monsieur », ou bien « Que Dieu vous entende, Sir ». Petit menteur et fourbe qu'il était. Car en disant « que Dieu vous entende, Sir », il ne pensait pas du tout à Dieu, il aurait bien pu dire avec autant d'onction dans la voix : « Que Mouche Tsé-tsé vous entende, my lord, pour que je ne subisse plus jamais ses attaques. »

Le Soldat Tsé-tsé était de plus en plus triste et angoissé avec les jours qui n'en finissaient plus de pousser la Conférence vers sa dernière séance, celle de la résolution finale qui allait sonner le glas de son retour dans la forêt vierge et le départ des délégations.

Comme il ne trouvait plus aucune possibilité d'échapper à la maladie de sommeil, il lui était venu une terrible idée pour un soldat de l'empire colonial. C'était peut-être deux jours avant la fin de la Conférence. Il se la disait, répétait, récitait, persuadait, criait, chantait, ronronnait, murmurait :

— Après tout, s'il doit en être ainsi, pourquoi ne déserterais-je pas ? Ce ne serait pas de tout repos dans les premiers temps, mais je réussirais tout de même à me perdre quelque part sur mon vaste continent natal. Ni vu ni connu. On me cherchera, bien sûr, mais on oubliera assez vite… Comme je ne suis qu'un sujet colonial banal, on aura vite fait de me remplacer par un autre. Je ne vaux pas plus de quatre sous pour nos maîtres. Un de perdu, mille de trouvés pour me remplacer à têtes baissées… Cependant, il y a un hic, un gros hic, énorme celui-là… Il faut bien que je sache que j'ai de l'instruction, et le maître impérial se méfie de ses sujets instruits, il laissera échapper mille colonisés illettrés pour mettre la main sur un sujet instruit. Si je déserte, on me retrouvera quoi que je puisse faire pour rester introuvable… Mon Dieu, je n'ai pas d'issue de secours.

Des idées lui trottaient dans la tête, elles s'éliminaient les unes les autres. Il lui vint même l'envie de retourner sur le front, quel front ? Il ne le savait pas lui-même, car le monde entier était devenu un « front de destruction ». Alors il disait vouloir retourner quelque part où l'on se bat, en Afrique ou ailleurs, pourvu qu'il échappe aux tsé-tsé qui l'obsédaient de plus en plus. Car, se disait-il, d'une façon qu'il voulait héroïque : « C'est une fin indigne d'un soldat comme moi que de mourir en dormant ! »

A défaut d'avoir le courage de déserter, de ne pas retourner sur « on ne sait sur quel front de bataille », il avait fini par accepter l'idée de rejoindre sa garnison disciplinaire tout en se persuadant : « Après tout, pendant près d'un an, j'ai survécu lorsque d'autres ont eu le temps de crever ou sont tombés gravement malades. Peut-être que je suis déjà immunisé contre les

tsé-tsé. Dans ce cas, autant ne pas trop m'attarder à Brazzaville au risque de perdre l'avantage acquis sur ces abominables créatures de la forêt qui m'attendent. »

Le dos au mur, n'ayant plus de recul, à la veille de la motion finale de la Conférence Impériale de Brazzaville, Mainguai avait décidé de faire son paquet en avance pour être prêt à partir immédiatement après la fin de la dernière séance. Il avait peu de choses à rassembler. En cinq minutes au maximum, il avait réuni la plupart de ses effets. Assis sur son lit de camp, il regardait fixement à travers la fenêtre en attendant l'heure de retour au palais du haut-commissaire de l'Afrique Equatoriale où

il devait assurer le dernier service de nuit pour la Conférence.

***

Comme d'habitude, les travaux devaient continuer jusqu'à une heure très avancée de la nuit, sinon jusqu'au matin, car tout devait être terminé pour le lendemain. L'ordre du jour devait être respecté à la lettre. Ainsi, ce jour-là, dès son arrivée dans les locaux de la Conférence, il s'était rendu dans les bureaux des rédacteurs. A peine s'était-il présenté qu'un des responsables techniques des travaux l'interceptait déjà au passage en lui disant de se rendre le plus vite possible dans la salle de dactylographie. Il lui avait donné un texte corrigé à la main en disant :

— Apporte ceci au “pool” du groupe de la salle “numéro trois”, attends jusqu'à ce que le secrétariat ait fini de retaper et rapporte-moi le document dans un quart d'heure au maximum.

Mainguai sortit du bureau en courant. Il eut tout de même le temps de jeter un coup d'oeil sur la feuille remplie de corrections.

Une phrase lui avait sauté aux yeux : « Dans les colonies, il n'y a pas de peuples à affranchir, ni de discrimination raciale à abolir. » C'est tout ce qui retint son attention.

Déjà il remettait la feuille à une jeune femme qui était aussi membre de la délégation et qui, disait-on, faisait partie du Groupe de Londres. A peine avait-elle eu le papier en mains que déjà elle l'introduisait dans la machine et démarrait en trombe. Ses dix doigts étaient comme intégrés au clavier, c'est à peine si elle regardait le texte. Ses yeux étaient rivés à la copie originale. Il observait, admiratif. Une dizaine de minutes s'étaient à peine écoulées que déjà la jeune femme sortait le stencil dactylographié de la machine,

relisait rapidement et lui remettait le document.

S'étant saisi du texte, Mainguai retournait déjà en vitesse vers le bureau du rédacteur en chef. Définitivement attiré par un passage, pendant qu'il fonçait vers son lieu de destination, il ne put tout de même pas s'empêcher de relire et de se poser des questions sur le sens réel de la phrase : « … Dans les colonies, il n'y a pas de peuples à affranchir, ni de discrimination raciale à abolir. » « Ça, ce n'est pas vrai, absolument faux ! » se dit-il tout haut avant d'ouvrir la porte et de remettre le document au destinataire.

S'il n'avait rien retenu des autres données de cette feuille de papier, cette phrase par contre allait lui trotter dans la tête pendant une bonne partie de la nuit. Il avait retenu le numéro de la page en se disant : « Peut-être qu'en relisant le texte en entier, j'en découvrirais tout un autre sens pour ma simple information. Je me saisirai du texte à la première occasion qui se présentera. » Il savait que bien avant l'aube, l'imprimerie devait terminer le tirage. Ainsi, comme prévu, ce jour-là, au petit matin, à peine les documents étaient-ils parvenus dans la salle de distribution que Mainguai prenait déjà un exemplaire du passage qui l'intéressait particulièrement. Il ne put lire jusqu'au bout. En effet, malgré sa curiosité, arrivé au niveau de la fameuse phrase « … dans les colonies, il n'y a ni peuples à affranchir, ni discrimination raciale à abolir », il fut surpris par un « point d'interrogation ». Il crut d'abord avoir été victime d'une furtive hallucination due au manque de sommeil et à la fatigue de la nuit. Il relut de nouveau, puis se raisonnant lui-même, il s'entendit plaider en sa propre faveur : « Tu n'as pas projeté tes sentiments profonds, il y a effectivement un point d'interrogation, tu lis bien “ … dans les colonies, il n'y a pas de peuples à affranchir, ni de discrimination raciale à abolir ?” Avec

un point d'interrogation au bout de la phrase qui exprime le doute. »

Soudain, la peur s'empara de Mainguai. Il avait ses raisons.

Son regard était rivé sur le passage incriminé, pendant que différentes idées mêlées d'accusations à son encontre lui défilaient dans la tête. Interprétations et hypothèses lui devenaient de plus en plus accablantes à mesure que sa tête en devenait lourde. Une soudaine tension l'avait saisi. Pour finir, il se murmura : « Si je ne signale pas l'existence de ce point d'interrogation, avec la mauvaise réputation qui me suit, je suis certain qu'on m'accusera de l'y avoir mis, posé, installé, enfoncé…. Je suis le seul à avoir eu en main la page. Enfin la seule main étrangère qui ait eu la page originale après la dactylographie… Evidemment, le rédacteur en chef aurait bien pu se tromper, mais cette possibilité sera automatiquement exclue. On m'accusera de l'y avoir mis. Pourtant, si le responsable ne l'a pas vu, c'est que je ne l'y ai pas mis… Mais on rétorquera cyniquement que le rédacteur n'est pas infaillible. Et moi, avec ma renommée, les trompettes sonneront sur mes petites idées révolutionnaires de pacotille. Je serai de nouveau dans de beaux draps verts de la forêt vierge… Nom de Dieu ! Mais cette affaire peut me mener jusqu'à la cour martiale, puis devant l'ignoble peloton d'exécution du soldat

indigne… Jamais ! »

Déjà, il courait droit vers le bureau du rédacteur en chef. A peine avait-il tapé à la porte, que déjà il entrait sans attendre une quelconque réponse. Il y avait une

réunion dans le bureau. Un peu choqué, le responsable qu'il venait voir avait dit sur un ton cassant :

— Qui t'a donné l'autorisation d'entrer ici ?

— C'est absolument urgent, monsieur, dit Mainguai… Je vous prie de m'excuser de cette intrusion… C'est urgent, je vous jure, bafouillait-il.

— Urgent ?… Mais quoi donc ?

— Regardez ce passage,… Vous… vous… vous ne remarquez rien, sû-sû-sû-rement,… l'erreur de ty-ty-typographie dans le choix des des caractères d'imprimerie,… ne voyez-vous pas ? demanda-t-il en bégayant de plus en plus.

— Mais c'était sur stencil…

— Ah oui, j'oubliais,… enfin je ne sais pas, mais ce signe ne s'y trouvait pas avant de…

Le responsable avait regardé fixement Mainguai comme si un brin de soupçon s'était soudain saisi de lui, il égrèna des propos pleins de sous-entendus :

— Mais dis donc, tu es Mainguai, n'est-ce pas ?… Ce Soldat Tsé-tsé auquel s'intéressent actuellement les autorités du gouvernement fédéral à Dakar et qui vient d'un camp disciplinaire ?… Avant d'être enrôlé dans l'armée, tu avais incité les travailleurs du Sahel à la révolte contre les planteurs d'Afrique occidentale et conseillé aux bergers sahéliens de ne payer d'impôts que contre garantie de creusements de puits pour leurs bêtes ?…

— Je vous jure que je n'y suis pour rien… Je… mon Dieu, quel malheur,… je sais que j'ai eu cette page en main, mais de là à y modifier quelque chose ? Comment aurais-je pu, je n'aurais jamais osé. Et puis après plusieurs corrections, vous savez, il y a toujours une petite erreur qui finit par échapper bêtement et complètement à l'attention d'un lecteur ou correcteur, même le plus avisé.

— Je veux bien te croire, boo, cessons de perdre du temps. Rapporte immédiatement cette page à la même personne que précédemment, qu'elle efface ce point d'interrogation, et rapporte-le moi pour vérification… Et attention au point d'interrogation furtif qui te ressemblerait ! insinua ironiquement le chef.

— Mon Dieu, je suis innocent de cette affaire, dit-il tristement.

Quelques minutes plus tard, Mainguai était de retour dans le bureau. Les mêmes personnalités, dont quelques gouverneurs et administrateurs des territoires d'Afrique noire, discutaient de problèmes sérieux, du moins Mainguai le pensait, car à son arrivée, le silence s'était établi. Il avait remis le document au rédacteur en chef. Celui-ci avait bien vérifié la page, puis avait téléphoné au service des transports. Un chauffeur s'était présenté peu de temps après. L'ordre était donné à Mainguai d'apporter le stencil en compagnie du chauffeur et de le remettre en main propre au directeur de l'imprimerie pour que le tirage soit immédiatement fait.

Une demi-heure plus tard, tout était rentré dans l'ordre. Mainguai était revenu avec le nouveau tirage. Il n'y avait plus de point d'interrogation. Il était soulagé. Au moment où il allait rejoindre la salle de distribution des documents, une des personnalités qui se trouvaient en réunion dans le bureau du rédacteur en chef avait demandé à Mainguai de lui montrer ses pièces d'identité et d'autres documents qu'il pourrait avoir à sa disposition.

Après une ou deux secondes d'hésitation, tremblant de tout son être, transpirant, il avait montré ses papiers sans rien dire, mais ne continuait pas moins à scruter les faits et gestes de l'inconnu. Pendant que ce dernier lisait et notait les données qui se trouvaient sur la carte d'identité, Mainguai se demandait où il voulait en venir. Silencieux, il attendait qu'on le libère.

— Vous avez fait des études, n'est-ce pas ?

— Oui… Enfin j'ai mon bac… et un peu d'expérience professionnelle en dehors de l'armée.

— Drôle d'aventure que de se retrouver dans un camp disciplinaire, n'est-ce pas ?

— Oui, monsieur… et j'y retourne à la fin des travaux de la Conférence, sir.

— Cela n'a pas l'air de vous ennuyer, non ?

— Oh si, monsieur, oh si, mais je ne puis rien y changer, sir, on m'a appris à ne pas me soucier de mon sort d'indigène et de tirailleur africain. Et puis un soldat est un soldat, il faut avancer, obéir ou… Enfin à choisir dans ce cas-ci, autant obéir et ne pas chercher à comprendre, sir.

La personnalité avait rendu la carte d'identité à Mainguai. Sans plus s'attarder, il avait quitté le bureau. Personne ne lui avait soufflé le moindre mot d'encouragement ou de remerciement pour son dévouement à la cause de la Conférence de Brazzaville. Il avait l'impression d'avoir été traité comme un chien, avait envie de crier, lui qui avait l'amour-propre mal placé, et sentait la révolte sourdre en lui. Il voulait manifester sa colère aux yeux du monde.

« Crier, mais contre qui? » se dit-il soudain, puis de se donner une réponse qui puisse lui convenir personnellement : « Crier contre tout et pour mon droit à me libérer de ma frustration de ne pas pouvoir protester contre l'injustice. Je voudrais m'époumoner, mais je ne le fais pas par peur de punition… » Ainsi se parlait Mainguai, le coeur serré de trop de révolte mal contenue. Comme pour ne pas crier, il avait fourré son poing dans sa bouche.

Et pourtant, ce même matin, Soldat Tsé-tsé allait entendre pour la première fois de sa vie d'Africain, de Nègre, de colonisé, des mots qui allaient le toucher droit au coeur. Il avait eu l'agréable sensation que du fond de son puits, dans sa nuit sombre, quelqu'un venait d'allumer soudain un petit feu de Bengale pour lui indiquer la sortie. Ce petit feu de Bengale était allumé par un chef de Gouvernement en exil. Il allumait l'espoir dans le coeur de tout colonisé de cette époque, car ce responsable suprême d'une grande résistance contre l'ennemi, cet homme en quête de liberté pour sa terre natale allait proclamer tout haut devant des hommes venus de tous les horizons de l'Empire, comme pour prendre le monde à témoin et pour que personne ne se méprenne sur son intention : « … le moment est venu d'amener les hommes d'outre-mer à participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. » N'est-ce pas merveilleux, incroyable d'espérance, immense de possibilités d'émancipation des peuples asservis ? se murmura le tirailleur noir. Mainguai avait retenu cette phrase. Mais ce jour-là aussi, il avait écouté ces mots pour se donner un peu le courage de résister au mauvais sort, car son destin à lui était de retourner dans le camp disciplinaire, où il allait avoir toutes les chances de ne pas survivre.

Il se disait qu'on allait lui faire payer sa chance d'avoir approché pendant deux semaines la plupart des grands hommes de l'époque. Ou peut-être, se disait-il, ai-je trop entendu de secrets d'Etat ?… Décidément, les idées ne cessaient de tourner dans sa tête. En réalité, depuis quelques jours, le surmenage menaçait

Mainguai. Il se créait des tas d'idées noires qui accentuaient son calvaire de retourner dans le camp disciplinaire. C'est presque la mort dans l'âme qu'il avait assisté à la clôture de la Conférence…

Comme les dernières lumières d'une grande fête qui s'éteignent à jamais, Mainguai avait murmuré à l'un de ses camarades : « Et voilà, le rêve s'est évaporé. Pendant deux semaines, j'ai vécu sur des nuages, j'ai même entrevu la sortie du tunnel… » Il avait marqué un long silence dans son propos, puis avait dit à travers un soupir mal contenu :

— Si vous saviez ce qui m'attend maintenant, vous comprendriez ma profonde tristesse… C'est pénible de voir s'éteindre un feu de l'espérance.

***

Au lendemain de la clôture de la Conférence impériale de Brazzaville, l'équipe de soldats qui avait participé aux travaux avait journée libre. Mainguai faisait partie du nombre des permissionnaires. Pour la première fois, depuis plusieurs mois, il avait l'autorisation d'aller librement où il voulait. Il n'en revenait pas. Toujours est-il que dès le lever du jour, il avait saisi délicatement son rasoir pour se faire une tête présentable. Pendant qu'il se trouvait sous la douche, il pensait à une jeune fille qu'il avait rencontrée au hasard de ses déplacements et qui lui faisait signe chaque jour lorsqu'il se rendait aux travaux de la Conférence au palais du Haut-Commissaire d'Afrique Equatoriale. Il n'avait jamais approché cette belle jeune fille, mais il savait déjà qu'elle allait lui plaire et qu'il allait passer toute la journée en sa compagnie. Il chanta pour la première fois de sa vie de tirailleur africain une complainte de sa terre natale.

A l'heure de la sortie, après avoir jeté un dernier coup d'oeil sur ses brodequins bien cirés, son uniforme kaki bien propre, il avait pris son portefeuille, classé sa feuille de permission dans sa poche, puis tout fier, s'était dirigé vers la sortie. Il était parmi les premiers à se présenter aux sentinelles. On avait vérifié ses papiers avant de lui donner le feu vert par le terme espéré de :

— Ça va, Mainguai, tu peux sortir.

Il allait franchir la barrière de la caserne lorsqu'une voix retentit dans le haut-parleur. Cette voix criait son nom, elle avait l'effroyable, l'insupportable effet d'un marteau-pilon dans sa tête :

— Halte au tirailleur Mainguai !

Comme s'il n'avait rien entendu, il avait pressé le pas en se bouchant ostensiblement les oreilles et en s'éloignant le plus vite possible de la caserne. Trop tard, un caporal venait en courant derrière lui en annonçant que le commandant voulait le voir immédiatement. Il n'y avait pas de doute, il s'agissait bien de lui. Surpris tout de même par l'ordre, il avait laissé échapper :

— Encore moi !

Puis d'une voix blasée, il avait murmuré au caporal :

— … Mais… j'ai tous les papiers en règle… Le colonel a donné la journée libre… même à moi… Je sais que je viens d'un camp disciplinaire et que j'y retournerai… Je ne déserterai pas pour autant… Qu'ai-je bien pu faire encore de répréhensible ?… Qu'ai-je fait ? J'avoue ne rien comprendre, ne pas vouloir comprendre.

Le caporal lui avait rétorqué que tout ce dont il était certain, c'est que le commandant voulait le voir et que sa permission était annulée.

— Annulée ?… Mais pourquoi ?

— Garde-à-vous ! lança le caporal.

Mainguai avait instantanément obéi.

— En avant, marche !… Un, deux, un, deux…, claqua l'ordre dans ses oreilles.

Tout en marchant au pas, Mainguai avait regardé une dernière fois la sortie de la caserne. Il voyait la plupart de ses camarades s'en aller vers une journée de liberté. Et lui, il marchait de nouveau au pas, un deux, eins zwei, one two, etc. Cette manie stupide de ne pas savoir compter jusqu'à trois et de répéter toujours la même chose comme des hommes robots auxquels on n'apprend qu'une chose de bêtement intelligible au nom de la patrie… Ces « marche ou crève », « défends ou crève », « défends et crève », « recule et crève » ; toujours par rang de deux comme si chaque individu se devait d'avoir un alter ego pour surveillant de ses faits et gestes. On comprend pourquoi la plupart des régimes totalitaires ont l'armée pour matrice, il n'y a pas d'arme humanitaire, ni d'armée d'humanistes, il n'y a que des troupes de circonstance entraînées à la défense d'objectifs déterminés. En temps de guerre, ne parlez pas de morale à un général, vous lui enlèveriez son pain quotidien de pouvoir de destruction, parlez-lui des batailles gagnées. Mais n'ajoutez

pas… « au prix de milliers de vies gaspillées », vous lui gâcheriez son sadique plaisir si bien mérité à son goût et sa gloire si magnanimement conquise sur les vaincus du jour.

Dans une bataille engagée contre l'ennemi, la dignité d'un soldat victorieux n'a de grandeur que dans la profondeur de l'humiliation d'un autre soldat vaincu ou d'un peuple à genoux. Car alors après, vainqueurs et vaincus recommenceront l'éternelle préparation de la guerre pour la paix, afin que le vainqueur d'aujourd'hui puisse sauvegarder sa gloire ou le vaincu sauver l'honneur perdu d'une humiliation subie ; le cercle infernal d'un pauvre soldat ne vise qu'à une chose, l'anéantissement de l'univers bâti par le civil qu'il était et du civil qu'il sera peut-être, si jamais il s'en sort.

Dans une paix compromise et derrière l'homme désarmé, il y aura toujours une brute armée ou un froid ambitieux qui aura besoin d'un glaive ou d'un fusil pour s'en servir comme épée de Damoclès sur la tête d'un peuple-individu. Ces êtres-là, qui n'ont du courage que dans la mesure de l'efficacité de leur arme, souhaiteront toujours une guerre ou une circonstance favorable pour montrer leur absurde et cruel savoir-faire…

Un deux, one two, eins zwei, etc. Luttant contre sa propre révolte mal contenue, Mainguai essayait de penser pendant qu'il marchait au pas. C'était à peine s'il mettait de l'ordre dans sa tête. Tant d'idées défilaient en lui, un-deux-eins-zwei-one-two, et ses cogitations allaient à l'encontre de la morale de l'uniforme qu'il traînait sur lui, il subissait son sort mais marchait impeccablement en se déplaçant comme un automate. Il ne protestait pas.

A quoi bon ? Un soldat ne rouspète pas, il obéit à l'ordre établi. Il marche ou crève au pas, même si ses tripes crient à la frousse. Il doit tenir bon à l'arrière-garde, comme en première ligne. Il doit tout défendre au nom de la patrie, afin de mieux sacrifier sa vie sur l'effroyable champ d'honneur. Oui, se disait-il, tout défendre, à l'exception de sa propre vie, protéger

l'existence du chef. Le chef peut être n'importe qui. Il suffit qu'un autre chef en décide. Ou qu'un chef usurpateur décide de se faire le chef-en-chef pour que les autres, pareils à des béliers bornés, suivent et pataugent ensemble dans le sang du petit soldat mort, à côté du civil mort au nom de la « liberté-zéro » du peuple-individu.

Le plus armé, le mieux armé sera

toujours Je mieux placé pour détruire l'autre, à moins que les adversaires d'autrefois ne s'unissent pour mieux réduire au silence les peuples faibles… Un-deux-eins-zwei-one-two, Mainguai marchait au pas, au pas il marchait. Comme un robot, il ne pensait plus à rien. Si, il pensait à son commandant qui lui apparaissait soudain dans son cauchemar sous les traits immondes de la mouche tsé-tsé. Il avait secoué la tête pour effacer cette vision, mais elle était toujours là, bien en place dans son cerveau, bien ancrée en lui. « Oui, se dit-il, je ne laisserai pas s'endormir ma conscience humaine, en ne gardant que le côté de la bête, celle qui rêve de gloire sur un champ de bataille en temps de guerre et de pouvoir sur le peuple en temps de paix. Car je ne suis pas capable de rêver d'une gloire sur un champ de bataille, même pas pour un champ d'honneur en temps de guerre. »

Eins-zwei-one-two-un-deux, la tête de Mainguai

se remplissait de bruits de canons, de pas, d'avions, de tanks. Il était saisi de panique au moment où il arrivait dans les locaux du quartier général de la garnison, il pensait à la guerre qui sévissait encore à son retour sur le front. Se représentait la chair à canon qu'il allait être. Lui, éparpillé en millions de morceaux volatilisés comme ne peuvent en fabriquer que les armes de destruction modernes dont le nom commun devrait

être : Néant. Il ne savait pas alors que quarante-sept millions d'humains allaient connaître le même sort, il ne savait rien encore des autres morts. Il était rongé par l'angoisse, tremblait de lâcheté, car il avait peur de mourir et n'en avait pas honte. Une question l'obsédait pendant qu'approchait le quartier général de son commandant : « Qu'ai-je bien pu faire de grave ? »

ne cessait-il de se demander.

Il ne trouvait pas de réponse à sa question, car il y a des réalités qui ne doivent pas avoir de questions, comme des questions qui ne doivent pas avoir de réponses, elles aboutissent toujours à la bêtise humaine et celle-là est la plus insondable de tous les attributs de l'homme. Elle est évolutive comme l'est la science humaine, et l'un des chefs-d'oeuvre de l'autosatisfaction de l'intelligence humaine dans

sa cruelle absurdité destructrice est certainement la guerre, c'est pourquoi elle reste une affaire d'armements et de politiciens idiots. Il est vrai que ces derniers ont besoin tout de même des civils comme instruments de combats et comme victimes. Dans

un fait de guerre, la boucle sera toujours bouclée, car il suffit d'un rien pour être soldat, il s'agit d'enlever des vêtements personnels pour mettre un quelconque uniforme… Ensuite, il suffira de tenir une arme dans ses mains avec l'obligation de s'en servir pour défendre une cause, bonne ou mauvaise, peu importe, il suffit que quelqu'un dise un-deux-eins-zwei-one-two, pour que tout arrive…

Depuis quatre ans, Soldat Tsé-tsé était en uniforme, il ne savait pas comment s'en débarrasser. Froussard qu'il était, il se montrait de jour en jour plus fier de sa lâcheté. Il portait son uniforme comme un condamné à mort qui traînerait un linceul sur soi. C'est d'ailleurs le privilège du soldat de porter son linceul « dans le cas où »… Ainsi a-t-il le devoir de détruire et de tuer avant de l'être, pour la sauvegarde d'une cause à laquelle il peut ne rien comprendre…

« Mon Dieu, qu'ai-je bien pu faire encore ? » s'était murmuré soldat Mainguai au moment où il se mettait au garde-à-vous devant son commandant.

A cet instant même où il se présentait devant son officier supérieur, il acceptait pour toujours de ne pas échapper au cercle vicieux de son unité disciplinaire, enterrait ses illusions, brûlait ses rêves, puis comme si de rien n'était, attendait l'ordre de départ immédiat vers sa destination d'origine. Il savait qu'il ne discuterait pas la vindicte, qu'avec le coeur serré peut-être rejoindrait-il immédiatement sa garnison ? Ainsi, au moment où il allait goûter à la première heure de sa seule journée de liberté, sa joie volait en éclats à un tel point qu'il ne pouvait même plus s'imaginer l'état d'euphorie dans lequel il se trouvait

quelques instants plus tôt. Différentes idées l'avaient assailli, toutes aussi sombres les unes que les autres.

Pendant qu'il regardait son commandant aux multiples décorations, il continuait de disséquer intérieurement le non-sens et la bêtise fondamentale du fait guerrier. A cette minute, il était allé jusqu'à oublier qu'il était soldat et qu'en elle-même l'armée est devenue une

réalité humaine dans une période dominée par la force technique au détriment des valeurs morales. Il ne voyait que l'absurdité de la « gloire militaire » qui détruirait en une heure ce qu'une société aurait mis des siècles à construire.

Toujours au garde-à-vous, Mainguai attendait son commandant.

Ce dernier tenait dans la main un ordre, une instruction venue du haut lieu, une directive claire et nette comme on la définit dans un tel cas. Elle disait, avait lu le commandant :

« L'ordre est donné au tirailleur Mainguai de rejoindre immédiatement le Palais du Haut-Commissariat de l'Afrique Equatoriale. »

Puis d'ajouter que le tirailleur avait droit à cinq minutes de préparation au maximum pour rejoindre une jeep qui l'attendait devant le mess des officiers. Il lui était spécifié en outre qu'il ne reviendrait pas à la caserne.

On lui avait remis une enveloppe. C'est à peine si Soldat Tsé-tsé eut le temps de s'étonner ou de comprendre. Tout ce dont il devait se rappeler plus tard, c'était l'idée fixe qui bourdonnait dans sa tête au moment où il recevait les instructions et l'enveloppe qu'il tenait dans la main. Le morceau de papier qu'elle contenait n'avait aucune signification pour lui. Il se disait à tout moment : « On va me fusiller, me fusiller. » Essayez donc de comprendre pourquoi il s'était mis cette idée dans la tête, il est vrai que la peur engendre parfois des hypothèses pessimistes.

Toujours est-il que cinq minutes plus tard, il était assis dans une jeep en compagnie d'un lieutenant parachutiste et d'un membre de la police militaire qui conduisait. « Décidément, se confirma-t-il, pas de doute, je vais être fusillé. » Il transpirait d'une drôle de manière, tremblait des pieds à la tête, comme envahi par un soudain et imprévisible « froid glacial du Nord

scandinave ». Pourquoi « Nord scandinave », il n'en savait rien, d'ailleurs là n'était pas la question car il fallait bien qu'il pense à un froid glacial venu de quelque part et le froid le plus neutre à accuser, en cette année-là de la Seconde Guerre mondiale, lui semblait être beaucoup plus précisément le vent glacial du Nord scandinave.

Le lieutenant parachutiste qui se trouvait dans la jeep lui avait demandé s'il était malade, « de trembler et de geler de la sorte ». Il avait répondu qu'il avait un peu faim parce qu'il n'avait pas pris son petit déjeuner du matin.

L'autre avait simplement dit :

— Un tort, il faut toujours se nourrir le matin au risque d'être malade et un soldat malade est un poids mort.

Mainguai avait murmuré :

— Oui, mon lieutenant, je veux cesser d'être un poids mort.

Il n'empêche cependant que malgré sa situation précaire, au moment où la jeep était passée devant la maison de la jeune fille que Mainguai devait voir ce jour-là, il avait tourné la tête vers la fenêtre. Elle l'attendait. Semblait surprise de le voir dans le véhicule. Elle lui avait fait signe, peut-être lui disait-elle : « Attends-moi » ou « Adieu ». Personne ne devait savoir pourquoi elle avait fait signe, à l'exception de Mainguai évidemment. Peut-être ce

matin-là, le premier et le dernier, la jeune fille avait-elle compris qu'elle ne reverrait plus jamais cet amour naissant, déjà furtif, déjà fini. Peut-être ne pensait-elle même plus à lui. « Et pourtant, elle m'a fait signe », se dit Mainguai qui n'avait pas répondu à son appel, mais avait tourné la tête vers elle.

A cet instant de leur face-à-face, leurs yeux s'étaient rencontrés, ils avaient souri, quelque chose remuait en eux comme un cri, un soupir. Mainguai et cette jeune fille inconnue s'étaient aimés d'amour. Puis ce fut le souvenir d'une brève rencontre, car déjà survint un tournant sur la route et la jeune fille avait disparu.

Soldat Tsé-tsé avait pensé à cette inconnue, une belle, une adorable fille,… du moins dans sa dernière vision à laquelle était venue se superposer la face lugubre du cauchemar où il se voyait les bras liés dans le dos, solidement attaché au poteau, avec devant lui des soldats pointant leur fusil sur lui, pareil à une cible. Il entendait sans arrêt : « Feu ! »

Après tout, se dit-il,

comme pour se donner du courage, mourir transpercé de balles ou imbibé de piqûres de mouches tsé-tsé, je m'en fous, tas de salopards !

***

Les salopards n'étaient pas aussi salauds qu'il le croyait, car il faut se méfier d'une vicieuse tendance à préjuger des êtres. Parfois l'essentiel est de se convaincre qu'il y aura toujours quelqu'un de quelque coin du monde qui viendra à temps pour présenter le visage de la chance. Il faut bien le dire, se le répéter, se le confirmer pour que notre héros ne prétende pas le contraire plus tard.

Ce jour-là, la chance pour Mainguai fut de se retrouver une heure plus tard à l'aéroport de Brazzaville en compagnie de différentes personnalités. Il était immédiatement affecté au chargement des documents secrets de la Conférence Impériale. Pendant qu'il jouait au fier-à-bras, il se demandait toujours ce qu'il allait devenir, il essayait de se dire à tout moment : « Je ne serai pas fusillé. »

Toutefois, l'idée de ne plus retourner au camp disciplinaire ne l'avait pas effleuré un seul instant. Il y a de ces rêves impossibles qu'on apprend à ne pas faire pour éviter les désillusions du retour aux pénibles réalités quotidiennes. Ainsi, après avoir fini d'exécuter l'ordre reçu, ne s'était-il pas dirigé vers un des sous-officiers de l'aéroport pour lui demander ce qu'il lui restait à faire. On lui avait dit sur un ton plein d'envie :

— Il ne te reste plus qu'à t'embarquer… As-tu lu au moins les instructions dans une enveloppe à ton attention que le commandant t'avait remises ?

Mainguai avait sursauté, puis mis la main dans la poche, avant d'en retirer nerveusement une enveloppe

fermée qu'il allait ouvrir maladroitement pour en sortir un papier. C'était un ordre de mise en route. Ses yeux ne quittaient plus la feuille. Il lisait, relisait de haut en bas, de bas en haut comme pour être sûr de ne pas se tromper. Il ne disait rien, ne souriait même pas de joie, comme par crainte de se nuire. Il se murmurait des mots pour se persuader d'un rêve devenu réalité. « Transféré ? Moi, transféré ailleurs ?,… Mais où, mon

Dieu ? Où ? Je sais que c'est en Afrique Occidentale, puisque c'est inscrit sur le papier, mais où ? Au Sahara ?… Enfin, je quitte les tsé-tsé, c'est toujours cela de gagné. »

Ainsi se parlait-il comme pour se donner une certaine contenance, ne pas trop réfléchir, ne pas se laisser prendre par la panique qui veillait en lui. Malgré les assurances, les indices de son transfert, Mainguai n'était toujours pas certain de quitter Brazzaville par avion pour se rendre en Afrique Occidentale, mais il était persuadé de quitter cette ville pour retourner vers le maudit camp disciplinaire.

Discrètement, comme si de rien n'était, il était allé s'informer de l'heure du décollage de l'avion. A mesure que s'accentuait le retard, le désespoir progressait en lui. Il se disait : « Connaissant ma chance, on va se rétracter, et on me laissera ici. Je suis certain qu'à la caserne, mon commandant et les autres sont en train de conseiller au Haut-Commissaire de l'Afrique Equatoriale de ne pas laisser partir une forte tête de mon acabit. J'ai commis tellement de bêtises que je ne saurais m'étonner de me voir de nouveau dans ce sale camp disciplinaire de la forêt vierge des tsé-tsé. Mon Dieu, comme je voudrais me retrouver entre ciel et terre, mais voilà que l'appareil n'est pas encore

prêt. »

Et le temps passait. Vers midi, la direction de l'aéroport annonça le décollage pour quatorze heures. Contrairement à ce qu'il avait cru d'abord, c'est-à-dire son retour à la caserne pour prendre son repas, on lui avait apporté son déjeuner à l'aéroport. Il avait mangé en compagnie de la police militaire. C'est à peine s'il avait réussi à avaler quelques bouchées de nourriture. Par contre, son regard ne quittait pas l'horloge, il avait vu treize heures se rapprocher, sonner et passer, pendant que progressait son calvaire. Comme si son angoisse ne faisait que commencer, il entendit son nom. On l'appelait, le convoquait. Un véhicule de service devait le transporter rapidement au siège du gouvernement territorial.

Pendant tout le trajet, il lui semblait qu'on l'éloignait à jamais de l'avion. Cependant, à peine était-il arrivé au rendez-vous que déjà il recevait l'ordre de se charger d'un paquet de documents à destination de la Côte-d'Ivoire. Dès son retour à l'aéroport, un nouvel appel téléphonique le mettait au pied du mur. On lui disait au bout du fil que le commandant n'avait pas reçu le compte rendu de son travail de deux semaines à la Conférence. On exigeait, au risque de le voir consigné à Brazzaville, la remise de ce document avant le décollage. Mainguai était à une demi-heure du départ. Peu importe, il se rendit dans un des locaux des services de l'aéroport et en dix minutes à peine, il avait rédigé son rapport,… enfin ce qu'il intitulait « Rapport », l'avait remis à un gaillard de la police militaire qui l'attendait. Ce dernier, avec la ferme intention de lui rendre la vie difficile, avait murmuré sur un ton bien appuyé :

— Espérons que ton charabia petit-nègre vaudra quelque chose aux yeux du commandant, autrement, pft, fini le transfert en Afrique Occidentale.

Mainguai eut presque envie d'expédier un aller-retour à cette face patibulaire. Au lieu d'une telle réaction, il baissa la tête. Ses jambes flageolaient sous lui, mais il n'osa pas bouger de sa place. L'attente commença pour lui. Il surveillait les faits et gestes du personnel de l'aéroport. Tout semblait lui confirmer que l'heure du décollage approchait.

A quatorze heures, il vit arriver

la délégation d'Afrique Occidentale. Parmi les personnalités officielles, il aperçut le commandant de la garnison de Brazzaville, c'est-à-dire son colonel, qui visiblement n'avait jamais été à la caserne entre douze et quatorze heures. N'y pouvant plus, rasant presque les murs, il s'approcha de lui pour se faire voir. Soudain, sortant de l'ombre, il se mit au garde-à-vous et attendit un ordre. L'officier supérieur, un peu étonné, ne put que demander :

— Que veux-tu encore ?

Mainguai dit de but en blanc :

— J'ai fait mon rapport, mon commandant.

L'autre, surpris, avait demandé tout de même :

— Quel rapport ?

Mainguai semblait ne plus rien comprendre. Il marmonna quelques mots et réalisa soudain qu'il avait été joué. Le commandant, quant à lui, avait dit :

— Dépêche-toi, l'embarquement commence, bonne chance, jeune homme.

Ce langage n'avait rien de militaire, c'était simplement un être humain qui venait de parler à un autre. Alors, Mainguai avait suivi l'ordre, il avait pris son petit paquet, pas plus de quatre kilos en tout et pour tout, s'était dirigé vers l'avion, avait attendu que toutes les hautes personnalités embarquent, puis s'était embarqué avec précaution comme pour ne déranger personne. Une demi-heure plus tard, il se trouvait à plus d'un millier de mètres d'altitude, entre ciel et terre. En regardant la forêt vierge s'étendre à perte de vue sous ses yeux, il n'eut qu'une pensée, une seule, elle allait à la mouche régionale de son unité disciplinaire, le sale insecte qu'il haïssait de tout son être. Comme saisi d'un écoeurement, et pour se défouler, il avait crié à travers le bruit des moteurs par le hublot de la carlingue : « Crève, crève, salope de tsé-tsé. »