André Lewin

Ahmed Sékou Touré (1922-1984).

Président de la Guinée de 1958 à 1984.

Paris. L'Harmattan. 2010. Volume V. 265 pages

Chapitre 70. — 20 janvier 1973

Qui a tué Amilcar Cabral ?

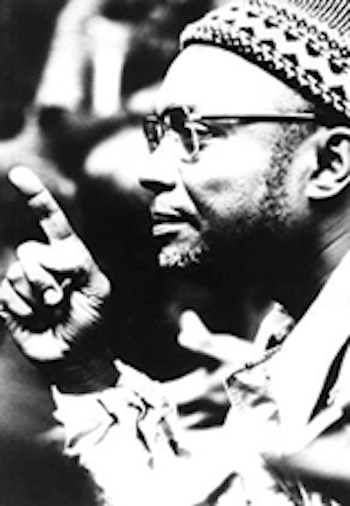

Amilcar Lopes da Costa Cabral (1924-1973)

Parmi les luttes de libération qu'a connues l'Afrique au cours des décennies 60 et 70, celles qui se déroulaient dans les diverses

provinces d'Outre-mer du Portugal furent particulièrement dures et meurtrières. La chute en 1974 du régime Marcelo Caetano (qui

succéda en 1968 à Salazar, qu'une hémorragie cérébrale avait forcé à quitter ses fonctions après 35 années au pouvoir) et l'avènement en 1975 du régime issu de la Révolution des Oeillets, permirent, après des années de combats et de répression, une issue négociée à la décolonisation portugaise.

Sékou Touré n'est pas familiarisé avec les problèmes de l'empire colonial portugais, non plus d'ailleurs qu'avec ceux des colonies belges. L'aspiration à l'émancipation dans les provinces portugaises d'Outre-mer y est apparue plus tard que dans les possessions britanniques ou françaises ; en dépit d'évidentes incompréhensions linguistiques et de différences dans leurs formation, les leaders syndicaux ou politiques de ces dernières se rencontraient et se concertaient. Les rares responsables des colonies portugaises ont longtemps agi dans l'isolement et pratiquement sans aucun contact extérieur ; ils n'avaient évidemment pas de liens avec les forces progressistes, guère de contacts avec les organismes onusiens.

António de Oliveira Salazar

1889-1970

Pour ce qui est de la décolonisation des colonies belges, les événements survenus au Congo-Léopoldville dès l'indépendance en juillet 1960 amènent Sékou Touré à prendre très vite des positions nettes, conformes à ses vues en matière d'idéologie et d'unité africaine.

Le contact est également facilité par la communauté de langue avec la plupart des leaders congolais, dont tous s'expriment en français (bien plus qu'en flamand).

Si l'Angola, le Mozambique, Timor, Sao Tomé et Principe et les îles du Cap-Vert sont géographiquement éloignées de la Guinée, il n'en va pas de même de la Guinée-Bissau, avec laquelle ce pays partage une frontière terrestre et maritime, des parentés ethniques et religieuses, et même, sous l'ancien empire du Gabou (lié à l'empire mandingue du Mali), un passé historique en partie commun.

[Note. — Il s'agissait plutôt d'un royaume distinct puis d'une province de l'Empire du Mande, et non pas une puissance impériale. La tentation est grande d'élargir les dimensions et la nature d'Etats précoloniaux. Même l'éminent historien Djibril Tamsir Niane n'y échappe pas. Dans son Histoire des Mandingues occidentaux, le Gabou est alternativement appelé empire, royaume, province. — Tierno S. Bah]

Lors de son discours célébrant le 5ème anniversaire de l'indépendance, le 2 octobre 1963, discours particulièrement bref (vingt minutes à peine), Sékou Touré prend la peine de réfuter assez longuement les rumeurs courant à Dakar selon lesquelles il nourrirait des visées sur la Guinée-Bissau, et peut-être même sur la Casamance 90.

Rapidement, cette situation géographique va être mise à profit par les responsables de la lutte de libération de la Guinée-Bissau. Au

début des années soixante, un métis originaire du Cap-Vert, ingénieur agricole de formation, Amilcar Cabral, leader du PAIGC (Partido africano da independencia da Guiné e Cabo Verde, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert) qu'il a fondé avec quelques camarades en 1956, commence à se faire remarquer. La lutte est encore clandestine, mais l'homme au bonnet de laine, à la barbe en collier, aux lunettes d'intellectuel et qui se fait appeler Abel Djassi pour échapper aux services portugais, ne passe plus inaperçu.

Marcelo Caetano 1906-1980

Convaincu que la lutte armée doit être précédée par une préparation politique, il s'installe à Conakry en juillet 1961 91. Bureaux, quartier général, casernements, résidences, occupent une zone du quartier dit "La Minière", dans la partie de la capitale guinéenne appelée “banlieue”. Cabral y ouvre une école de cadres. Les hommes formés dans cette institution sont ensuite envoyés secrètement en Guinée-Bissau pour expliquer la lutte de libération aux paysans. Idéologue du mouvement, rassembleur d'hommes, Amilcar Cabral mène méthodiquement cette longue préparation, en dépit de rapports parfois difficiles avec les autorités de Conakry 92.

Le 23 janvier 1963, le PAIGC déclenche la guerre de libération en Guinée-Bissau par des attaques dans le sud. Un autre front est ouvert dans le nord. Les Forces armées révolutionnaires du peuple donnent du fil à retordre aux Portugais et gagnent du terrain. Un an plus tard, Amilcar Cabral peut se permettre d'organiser le premier congrès de son parti en territoire libéré, dans le sud de la Guinée-Bissau. Petit à petit, le PAIGC met en place sa propre organisation politico-administrative de type marxiste dans les régions conquises sur l'armée coloniale.

Sur le plan international, Amilcar Cabral devient un leader révolutionnaire de premier ordre, surtout après sa participation à la conférence tricontinentale de La Havane en janvier 1966. Sa lutte de libération revêt un caractère exemplaire en Afrique. En 1968, le PAIGC contrôle plus des deux tiers de la Guinée-Bissau, en dépit de la contre-offensive portugaise. Dans les zones frontalières, les allers et venues de combattants, de ravitaillement et de fournitures sont permanentes. On affirme qu'à l'occasion d'une visite en Guinée, en janvier 1965, Che Guevara se serait brièvement rendu depuis Conakry dans les maquis de Guinée-Bissau.

Au mois de mai de la même année, le général Antonio Sebastiao Ribeiro de Spinola a succédé à Arnaldo Schulz comme gouverneur de la Guinée portugaise.

Dans les deux sens, les incidents de frontière sont nombreux ; ainsi, le 11 puis le 14 février 1970, le Portugal accuse le Sénégal et la Guinée de violations. Puis il y a l'agression sur Conakry, le 22 novembre 1970, au cours de laquelle la résidence de Cabral a été touchée 93.

Puis, le 3 août 1971, la Guinée saisit d'urgence le Conseil de sécurité car elle estime avoir les preuves d'une invasion de forces portugaises depuis la Guinée-Bissau. A l'unanimité, le Conseil décide que la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de la Guinée doivent être respectées ; une mission comportant l'Argentine et la Syrie, accompagnée de membres du secrétariat, doit se rendre à Conakry. Elle s'y rend fin août ; mais son rapport ne contient pas de recommandations ; on lui a montré une carte avec un plan d'attaque de la Guinée, des dépositions de prisonniers accusés d'avoir comploté contre la république de Guinée, et un message attribué au Portugal disant que la frontière avait été sérieusement renforcée en attendant une action. Le 4 août, la radio portugaise avait annoncé que les forces portugaises ont lancé un vaste assaut aéroporté dans le sud-est de la Guinée-Bissau (c'est-à-dire à la frontière guinéenne), de manière à déloger un fort groupe de combattants du PAIGC. Mais tant le gouvernement de Lisbonne que le général de Spinola nient que le territoire guinéen ait été attaqué.

Bien entendu, la base arrière que constitue pour les combattants du PAIGC le territoire de la Guinée (et dans une moindre mesure celui du Sénégal) irrite au plus haut point Lisbonne. Il n'est donc pas étonnant que le débarquement tenté le 22 novembre 1970 sur les plages de Conakry ait montré la convergence des objectifs des assaillants portugais, qui souhaitaient avant tout éliminer Amilcar Cabral, détruire les bâtiments de l'état-major arrière du PAIGC et libérer un certain nombre de prisonmers portugais ou de Guinée-Bissau 94, et des exilés guinéens, qui avaient comme objectif l'élimination de Sékou Touré, la libération des prisonniers des camps, et la prise du pouvoir. Ni les uns ni les autres, finalement, ne parvinrent à leurs fins, d'abord parce que la résistance populaire fut — en dépit de l'effet de surprise — plus forte que prévu, et aussi parce que les renseignements dont ils disposaient étant d'une grande inexactitude, ce qui prouve qu'en dépit des complicités qui pouvaient exister sur place (et dont beaucoup firent l'objet d'une répression très dure), la préparation des assaillants n'était pas très bonne.

Nouvelle étape dans la guerre de libération, le P AIGC organise en 1972 et en 1973 des élections dans les zones libérées, après le passage

d'une mission de l'ONU chargée de vérifier la réalité des faits. Doté d'une Assemblée populaire, le parti guinéo-capverdien se prépare à proclamer l'indépendance de la Guinée-Bissau.

Le 13 mai 1972, Amilcar Cabral participe à Conakry à un symposium destiné à célébrer la mémoire de Nkrumah, décédé le 27 avril en Roumanie, et déclare que “nous ne pleurons pas la mort d'un homme, ni même d'un homme qui a été un compagnon de lutte et un révolutionnaire exemplaire… Nous pleurons, oui, nous pleurons de haine à l'égard de ceux qui ont été capables de trahir Nkrumah, au service ignoble de l'impérialisme…”

Mais quelques mois plus tard, le 20 janvier 1973, c'est Amilcar Cabral qui est assassiné à Conakry. La soirée est déjà avancée (il est près de 23 heures) lorsque le secrétaire général du PAIGC et sa femme Anna Maria 95 sortent d'une réception donnée par l'ambassadeur de Pologne, et montent dans leur voiture, une Volkswagen du fameux type Coccinelle. Le véhicule se dirige vers le quartier général du PAIGC, où habite le couple. Peu avant d'arriver à leur villa, une Jeep du PAIGC, tous phares allumés, surgit. Amilcar

Cabral s'arrête et descend de sa voiture. Aussitôt, des hommes armés l'entourent. Un dialogue s'engage. Le commando demande au chef du PAIGC de le suivre. Celui-ci refuse. Après un instant d'hésitation, l'ordre de tirer est donné par le chef du groupe. Cabral est atteint à l'abdomen par une rafale de mitraillette et expire presque tout de suite.

[Erratum. — Cabral fut seulement blessé par le premier tir. Tout en saignant, il plaida encore le dialogue entre frères combattants. Après s'être concerté brièvement, Inocencio Kani, le chef des conjurés, donna l'ordre et une seconde rafale acheva Amilcar Cabral devant sa femme, dans son salon. Témoignage extrait du film documentaire Amílcar Cabral réalisé par Ana Ramos Lisboa. — Tierno S. Bah]

Il est 22 h 30.

Sékou Touré, qui a été immédiatement informé, annonce lui-même la nouvelle à la radio le 21 janvier, rejetant la responsabilité de cet acte sur “l'impérialisme et le colonialisme portugais”; les principaux tueurs auraient déjà été arrêtés 96.

Dans un message adressé à tous les Etats membres de l'OUA, ainsi qu'au Chili (celui-ci a comme président à cette époque Salvador Allende), à Cuba, au Mexique et à la Suède 97, il les appelle à venger la mort de Cabral, “causée par les mains des mercenaires portugais”.

Senghor estime lui aussi que les Portugais sont responsables. Nyerere condamne le meurtre en rappelant qu'en Tanzanie, Eduardo Mondlane, le leader du FRELIMO, a également été victime, en février 1969, d'une bombe à retardement placée à l'instigation du Portugal.

François Mitterrand replace cet acte dans un contexte plus général en écrivant dans l'hebdomadaire socialiste L'Unité :

« Cabral à son tour … J'apprends sa mort, assassiné sur le seuil de sa porte à Conakry. Sékou Touré accuse le Portugal. Caetano s'en défend. Je n'ai pas d'éléments pour juger. Je sais simplement que Cabral est mort, comme tant d'autres avant lui, qui luttaient pour la même cause. Qui a tué Félix Moumié ? Il avait dîné à Genève avec un agent français des services secrets. Après le repas, il a roulé par terre, s'est tordu de douleur, le ventre déchiré par un poison subtil, et il a mis quelques heures à mourir. L'enquête n'a pas eu de suites 98.

Une victime, mais pas d'assassins, naturellement. Qui a tué le général Delgado, dont on a retrouvé le corps décomposé au creux d'un repli de terrain près de la frontière portugaise ? Qui a tué Eduardo Mondlane, l'un des chefs des mouvements rebelles du Mozambique, déchiqueté à Dar Es Salam par un colis piégé ? … Le Portugal perd avec lui (Cabral) l'adversaire le plus sensible, le mieux formé à ses valeurs. La sottise a bien visé, qui prête à ce crime une horreur supplémentaire.”

A Lisbonne au contraire, on attribue cet acte à des rivalités internes au PAIGC. Le 22 janvier, le ministre portugais de l'information affirme que son pays “rejette le meurtre comme solution ; d'ailleurs, nous pensons que la mort de Cabral nous causera plus de problèmes qu'elle n'en résout.”

Le 24 janvier, Sékou révèle à la radio les noms des assassins dont il affirme qu'ils ont été “implantés au coeur du PAIGC” comme une “cinquième colonne” chargée de “paralyser son noble combat”. Selon lui, Innocencio [Camil] Kani (ancien instituteur catholique, formé ensuite comme officier de marine en Union soviétique, membre depuis 1970 du comité central et chef de l'unité navale du mouvement), a été arrêté alors qu'il essayait de fuir en bateau de Conakry vers la Guinée-Bissau en compagnie de quelques cadres du PAIGC faits prisonniers par les mutins. Ramené dans la capitale guinéenne et interrogé par la police guinéenne, Camil aurait avoué son crime, de même que ses complices Coda Nabonia (qui aurait tenté de se suicider), Carlos Pereira, Ansoumane Camara et Alcino Egora. Sékou ajoute que selon ses informations, certains responsables portugais auraient pris contact avec “des Africains” en leur promettant de donner l'indépendance à la Guinée-Bissau à la condition que le PAIGC soit éliminé et que leur pays garde le contrôle des îles du Cap-Vert.

L'armée guinéenne prend progressivement la maîtrise du quartier général, des camps d'entraînement et des casernements du PAIGC, où des groupes rivaux se sont violemment affrontés et où règne toujours une vive agitation ; des officiers et des commissaires politiques capverdiens (métis originaires des îles du Cap-Vert) auraient été tués par des militants noirs originaires de la Guinée-Bissau même.

Sékou convoque le 24 janvier une réunion spéciale du PDG, tenue en présence d'importants responsables du PAIGC et du FRELIMO :

Luis Cabral, le demi-frère d'Amilcar, et Samora Machel. Sékou Touré demande que le PAIGC réorganise sa direction politique “en raison de la gravité de l'infiltration dans les rangs du mouvement nationaliste d'agents complices de l'impérialisme.”

Il annonce que le gouvernement guinéen ne prendra aucune décision quant à la punition à infliger aux assassins de Cabral, et que ceux-ci seront remis aux mains du PAIGC.

Une Commission révolutionnaire d'enquête est ensuite constituée ; elle est composée de membres du mouvement, du PDG, ainsi que des ambassadeurs d'Algérie et de Cuba en Guinée ; ultérieurement s'y joindront les représentants de l'Egypte, du Liberia, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Tanzanie, de la Zambie et du FRELIMO.

Quelques jours plus tard, le 28 janvier, Radio Conakry dément une information qui lui est attribuée et qui âurait été diffusée le 24 janvier, suivant laquelle Victor Monteiro aurait été élu secrétaire général à la place du leader assassiné 99.

Le 31 janvier, Sékou Touré ouvre à Conakry, devant plus de sept cents délégués venus de différents pays, un symposium à la mémoire d'Amilcar Cabral. Dans son allocution d'ouverture, il fait une analyse des raisons qui ont selon lui entraîné cet assassinat. Il souligne notamment que sur le plan interne, une série de contradictions regrettables ont fait le jeu des adversaires du mouvement et y ont introduit des ferments de discorde. Ainsi, le nom même du PAIGC (Parti Africain de l'Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert) différencie la Guinée-Bissau et le Cap-Vert et facilite les divergences de vues et d'intérêts entre les îles plus avancées et le continent plus arriéré.

Des funérailles nationales sont organisées à Conakry le 1er février, décrété jour chômé. Cinquante mille personnes assistent à un hommage au Stade du 28 septembre, puis le corps du leader nationaliste est amené au Mausolée de Camayenne, où reposent les corps des héros du passé de la Guinée, et où la dépouille de Nkrumah est restée l'année précédente pendant quelques mois. Le lendemain, le PAIGC annonce que le mouvement sera désormais dirigé par Aristide Pereira, secrétaire général adjoint, l'un de ceux qui avaient été enlevés par les assassins de Cabral. A l'issue d'un congrès du PAIGC tenu en juillet 1973 “en territoire libéré”, Aristide Pereira annonce que cinq des principaux meurtriers de Cabral ont été condamnés à mort et fusillés en Guinée-Bissau même.

Une controverse s'est cependant élevée sur les véritables responsabilités de l'assassinat de Cabral. Le Regroupement des Guinéens de l'Extérieur (RGE) publie au lendemain de l'assassinat un communiqué affirmant :

« Nous savions depuis quelque temps qu'il existait quelques points de friction entre Sékou Touré et les patriotes du PAIGC, en particulier à cause du détournement des armes destinées à la libération de la Guinée-Bissau au profit de la milice du tyran, et surtout de l'utilisation abusive des forces armées du PAIGC pour assurer la survie d'un régime aux abois. »

Quelques années plus tard, en 1982, l'opposant Diakité Claude Abou affirme dans sa Lettre ouverte au président Mitterrand que Sékou Touré aurait commandité cet assassinat, à la fois pour éliminer un rival dont l'éducation supérieure et la crédibilité internationale le gênaient, pour préserver la dîme qu'il prélevait sur les fonds et les armes envoyés au PAIGC par l'intermédiaire de Conakry, et pour s'assurer une future mainmise sur les ressources pétrolières et en bauxite de la Guinée-Bissau. Selon lui, Sékou aurait reçu les cinq assassins dans son bureau quelques minutes après leur geste meurtrier. Et plusieurs détenus du camp Boiro auraient affirmé qu'ils avaient participé à cette action sur ordre de Sékou 100.

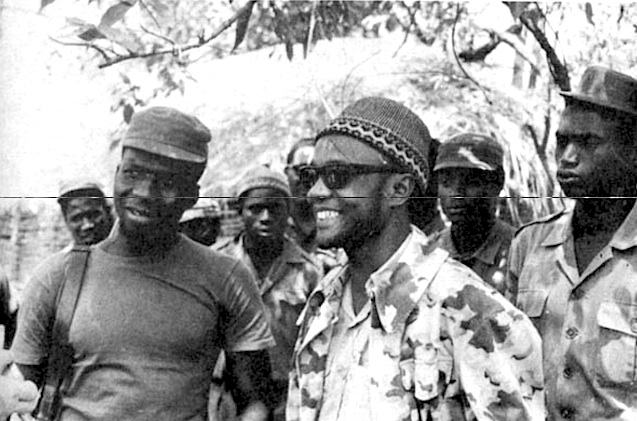

João Bernardo Vieira “Nino” et Amilcar Cabral

En face de ces affirmations, on peut placer les déclarations des proches du leader disparu. Dans ses Mémoires, l'ancien président de Guinée-Bissau, Luis Cabral, confirme que son demi-frère Amilcar a été tué par Innoncencio Kani (orthographe donnée par Jeune Afrique ), commandant de la marine du mouvement. Le commandant Joao Bernardo “Nino” Vieira, qui lui succéda en 1980 à la tête du pays 101 confirme cette thèse dans une interview à Jeune Afrique parue en décembre 1986, plus de deux années après la mort de Sékou, à un moment où il n'y avait nulle raison de le ménager encore.

Cabral mort, les siens n'abandonnent pas la lutte : le 24 septembre 1973, son frère Luis, un métis cap-verdien comme lui, proclame l'indépendance de la Guinée-Bissau, lors d'une cérémonie dans les collines de Madina de Boé, en territoire libéré. Le leader assassiné disait :

« L'indépendance, ce n'est pas seulement chasser les Portugais, avoir un drapeau et un hymne. Le peuple doit être sûr que son travail, personne ne va le lui voler. Que la richesse du pays n'ira pas dans la poche de quelqu'un. »

En dépit des protestations du Portugal, près de 70 pays communistes et progressistes reconnaissent rapidement le nouvel Etat ; l'assemblée générale des Nations Unies se félicite le 2 novembre de l'indépendance de la Guinée-Bissau (par 93 voix contre 7 — dont le Portugal, l'Espagne, l'Afrique du Sud, les Etats-Unis, le Royaume-Uni — et 30 abstentions — dont la France et la plupart des pays occidentaux et latino-américains). Elle est admise à l'OUA le 19 novembre 1973.

Quelques mois plus tard, Sékou Touré déclare :

« Les peuples africains qui ont donné leur sang pour libérer les peuples européens du joug hitlérien sont-ils incapables aujourd'hui de mettre un terme définitif à l'abominable occupation portugaise, alors qu'ils sont déjà forts de riches expériences de combat contre l'injustice ? Nous répondons “non”. L'ONU n'a-t-elle pas, par une résolution votée par plus des deux tiers de ses membres, reconnu l'Etat indépendant de la Guinée-Bissau et affirmé qu'il est victime d'une agression portugaise ?

L'Afrique peut, mieux elle doit intervenir de façon directe et courageuse pour liquider définitivement la réalité coloniale en Guinée-Bissau. Si nous, Etats indépendants d'Afrique, nous n'engageons pas des actions décisives, comme la fusion de nos forces armées, c'est comme si nous assistions, non sans sadisme d'ailleurs au spectacle de la lutte des peuples encore sous domination étrangère.

La complicité ne peut être plus grave, plus ignoble ; l'indifférence ne peut être plus criminelle.

Supposons seulement que toute l'Afrique, forte de la résolution adoptée le 22 octobre 1973 par l'Assemblée générale de l'ONU, décide d'intervenir militairement, économiquement, politiquement, enfin par toutes les voies et par tous les moyens appropriés, contre le fascisme portugais, qui agresse présentement l'Afrique à travers la Guinée Bissau, le Mozambique et l'Angola. Nous pouvons être certains que le Portugal, avant longtemps, sera réduit à sa plus simple expression et que son pouvoir illégal ne sera plus exercé sur un seul mètre carré du sol africain. » 102

En mars 1974, le secrétaire général de l'ONU Kurt Waldheim se rend à Conakry. Sékou Touré, entouré de responsables du PAIGC, le consulte sur la manière dont la Guinée-Bissau pourrait être admise rapidement aux Nations Unies. Mais un mois plus tard, ce seront les changements politiques entraînés par la Révolution des Oeillets à Lisbonne, et la décolonisation rapide de toutes les provinces d'Outremer du Portugal.

Le 16 mai, Aristide Pereira, secrétaire général du PAIGC, et Mario Soares, nouveau ministre des affaires étrangères du Portugal, se rencontrent à Dakar — en l'absence du président Senghor — chez le Premier ministre Abdou Diouf. Sékou, qui pourrait s'en féliciter comme pratiquement tous les leaders du monde entier, exprime ses réserves.

Le 4 août 1974, le gouvernement portugais annonce qu'il est prêt à reconnaître la Guinée-Bissau et à conclure avec le PAIGC un accord pour le transfert des pouvoirs. Le 10 août, au palais présidentiel de Lisbonne, le général de Spinola, devenu chef de l'Etat, et le nouveau gouvernement portugais 103 reconnaissent formellement l'indépendance.

Le Conseil de sécurité recommande le 12 août son admission à l'ONU. Le 26 août 1974, à Alger, une déclaration commune sur la passation des pouvoirs est signée par le Portugal et le PAIGC : le cessez-le-feu de facto est converti en cessez-le-feu de jure, la reconnaissance par le Portugal de la Guinée-Bissau interviendra le 10 septembre, les troupes portugaises se retireront le 31 octobre. Et le 17 septembre, à la suite d'un vote unanime de l'Assemblée générale, le nouvel Etat devient membre des Nations Unies.

Le 14 septembre 1974, dans l'une des îles du Cap Vert, le général de Spinola a rencontré le président zaïrois Mobutu. Sékou Touré réagit vivement et critique à la fois le principe de cette rencontre entre le général portugais qui a commandé en chef en Guinée-Bissau (notamment au moment de la tentative de débarquement de 1970) et Mobutu, l'un des chefs d'Etat africains qui héberge des opposants guinéens. Sékou critique aussi l'appui apporté par Mobutu à Roberto Holden — le leader du mouvement de libération angolais opposé à Agostinho Neto, qui a les préférences de Sékou.

Celui-ci suspecte aussi un accord à long terme entre le Portugal et le Zaïre pour l'exploitation en commun des richesses des anciennes colonies portugaises, permettant ainsi au Portugal de rester présent en Afrique.

Bien entendu, dès l'indépendance de la Guinée-Bissau acquise, les relations entre les deux pays s'organisent au niveau étatique. Le 6 août 1974, un traité de coopération et d'amitié est signé à Conakry ; en mars de l'année suivante, ce sera un accord aérien. Luis Cabral (président depuis 1973, il sera réélu pour quatre ans en 1977) effectue des visites en Guinée, le 19 février 1976, puis du 3 au 6 décembre 1979.

Mais la situation intérieure en Guinée-Bissau se dégrade. Avec le départ de nombreux Portugais et l'arrêt des dépenses effectuées par les militaires, le pays connaît un net déclin économique et social, il manque dramatiquement de produits alimentaires, la corruption croit avec la pénurie, le mécontentement gagne le peuple, qui a oublié en cinq ans les espoirs qu'avaient fait naître l'indépendance et la fin de l'ère coloniale. Une certaine répression commence à s'installer. Selon le futur président “Nino” Vieira, 500 personnes auraient été exécutées sous Luis Cabral. Alors qu'au Cap-Vert, la population, largement métissée, se reconnaît dans son gouvernement, il n'en est pas même en Guinée-Bissau, où les métis originaires des îles du Cap-Vert sont nombreux dans le gouvernement et dans les affaires, bien plus nombreux que les noirs, pourtant majoritaires dans le pays. La doctrine idéalisée de la fusion entre la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, symbolisée par la persistance de l'unité forgée au sein du PAIGC pendant les années de guérilla, assure en fait la prédominance des “métis” dans le gouvernement et le parti ; ceux-ci commencent à connaître des divisions, et l'on accuse Luis Cabral d'avoir trahi les idéaux de son demi-frère Amilcar.

Une nouvelle constitution adoptée le 10 novembre 1980 étend encore les pouvoirs présidentiels ; elle diffère de la constitution du Cap Vert — adoptée en septembre — en donnant aux Cap-verdiens divers droits et possibilités en Guinée-Bissau que n'ont pas les ressortissants de Guinée-Bissau au Cap-Vert ; par ailleurs, la peine de mort abolie est abolie au Cap-Vert, pas en Guinée-Bissau. C'est sans doute l'adoption de ce texte qui sera l'élément déclencheur du changement de régime.

En effet, Luis Cabral est renversé le 14 novembre 1980 par un Conseil Révolutionnaire surtout composé de militaires “noirs” dirigé par João Bernardo Vieira “Nino”, un des chefs de la lutte de libération nationale. L'ancien président est arrêté, son frère Vasco Cabral (ministre du Plan) se réfugie à l'ambassade de Suède ; beaucoup d'autres ministres et responsables militaires se trouvaient au Cap-Vert au moment du coup. Alors que les présidents de l'Angola, du Mozambique, du Cap-Vert et de Sao Tomé et Principe condamnent le coup le 3 décembre, Sékou Touré n'a pas attendu ; dès le lendemain du coup, le 15 novembre, Conakry reconnaît le nouveau régime ; le 21, Lisbonne déclare vouloir intensifier ses relations d'amitié et de coopération, ce qui constitue une reconnaissance implicite ; puis ce seront l'Union soviétique, la Libye, et progressivement le reste de la communauté internationale.

Le gouvernement de Praia (Cap-Vert) en revanche reste longtemps réservé vis-à-vis de ce régime. La branche cap-verdienne du PAIGC rompt tous liens avec le Parti de Guinée-Bissau le 19 janvier 1981 et se transforme en un parti dont le sigle omet désormais le “G” de Guinée-Bissau. Les articles concernant une union entre les deux pays sont rayés de la constitution.

Tout au long des prochaines années, le climat instauré entre les deux pays va se dégrader. Les relations de bon voisinage se ternissent quelque peu, en dépit des efforts des deux parties pour les sublimer dans le culte de la lutte passée contre le colonialisme et dans l'esprit de l'unité africaine. En fait, des intérêts économiques bien réels sont sous-jacents à ce différend territorial.

Les deux puissances coloniales, France et Portugal, avaient signé le 12 mai 1866 une convention définissant à la fois la frontière terrestre et les limites maritimes de leurs possessions respectives, et pendant pratiquement un siècle, cette définition n'avait donné lieu à aucune contestation ; ces frontières restent valables en vertu du principe, adopté par l'OUA, de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation.

Ce sont évidemment les perspectives de ressources pétrolières off-shore qui ont lancé le débat, crucial en particulier parce que les trois pays concernés — Guinée-Bissau, Guinée, Sénégal — dépendent des importations pour leur approvisionnement en produits pétroliers. Si le Portugal octroie dans les années 60 quelques permis de prospection maritime dans sa zone sans évidemment consulter Conakry, c'est surtout la Guinée qui est active dans ce domaine. Dès 1962, elle annexe de facto une partie de la zone maritime ultérieurement contestée en y faisant faire des recherches par les compagnies Shell, Texaco et Mobil, puis en lançant des campagne de recherches sismiques en 1973 et 1974. Un décret pris en 1964 remonte en conséquence vers le nord la zone maritime de la Guinée ; mais celle-ci revient sur ce texte en 1980 104.

En janvier 1980, le gouvernement guinéen conclut un contrat avec la société américaine Union Texas Petroleum et lui confie des forages pétroliers dans un périmètre octroyé à la Société Guinéenne des Hydrocarbures, et qui, selon Conakry, respecte la convention de 1886.

Le gouvernement de la Guinée-Bissau a consulté en juin 1980 une autre firme pétrolière, Atlantic Ressources, qui estime que l'on pourrait y produire de 500.000 à 1.000.000 barils de pétrole par jour.

Bissau proteste contre le permis accordé à UPC dans la zone maritime frontalière entre les deux pays, demande l'ouverture de négociations ; en juillet 1980, il envoie des troupes sur la frontière guinéenne cependant qu'en août, un communiqué du PAIGC diffusé à Praia affirme que les tentatives unilatérales de la Guinée pour exploiter cette zone sont illégales et ne peuvent que détériorer la situation. Le 22 août, Sékou aborde ce sujet devant une conférence de cadres du PDG, et réfute la position de la Guinée-Bissau sur le plan juridique, tout en affirmant que l'idée même d'un conflit entre les deux pays, artificiellement séparés par la colonisation, est absurde. Selon lui, la seule solution “africaine” est de transcender le conflit par la mise en commun des ressources naturelles et une exploitation conjointe au profit des deux peuples. Il fait également allusion à la “reconstitution de l'unité qui avait été la réalité historique.”

Le 8 septembre 1980, Sékou Touré affirme que la Guinée est prête à coopérer avec d'autres pays d'Afrique — et particulièrement tout voisin — pour exploiter les richesses off-shore et on-shore, et fait allusion à une fusion possible des deux pays en une “Grande Guinée”.

Il conforte ainsi les craintes de ceux qui, en Guinée-Bissau craignent depuis longtemps (en fait déjà à l'époque de la lutte d'Amilcar Cabral) que Conakry veuille sous prétexte de solidarité révolutionnaire et d'unité africaine, absorber le territoire de la Guinée-Bissau et agrandir ainsi son propre pays.

Par ailleurs, Sékou a toujours eu une obsession pétrolière, renforcée par la hausse des cours des produits pétroliers après 1974, qui a durement frappé la Guinée, obligée d'importer la totalité de sa consommation. Sékou a du mal à accepter que son pays, qu'il qualifie souvent de “scandale géologique”, soit justement dépourvu de charbon et de pétrole, alors que son sous-sol recèle en abondance la plupart des autres ressources minérales. Les multiples prospections qu'il a fait effectuer par des sociétés américaines, yougoslaves, japonaises, françaises, n'ont pas donné de résultats concrets.

[Note. — Ingénieur des mines, Roland Pré, gouverneur de la Guinée française (1948-1950) est l'auteur de l'expression “scandale géologique”. — T.S. Bah]

Sékou ne peut y croire, et affirme même qu'en rêve, il a vu que son pays possédait en abondance du pétrole. Et bien entendu ses rêves ne peuvent le tromper (il l'a déclaré à plusieurs reprises à l'auteur 105).

Ce thème est évidemment abordé lors des rencontres entre les deux chefs d'Etat : le 16 février 1981, “Nino” Vieira est accueilli à Conakry, et en janvier 1983, les deux présidents se rencontrent à Boké. Finalement, après de longues tergiversations, les deux pays se mettent d'accord en février 1983 pour recourir à un tribunal spécial auprès de la Cour Internationale de Justice de La Haye 106.

Quelques semaines plus tard, du 26 au 30 avril 1983, le premier ministre de Guinée-Bissau, Victor Saude Maria, visite plusieurs régions de Guinée (Conakry, Forécariah, Fria, Coyah, Kindia).

Le 20 août 1984, cinq mois après la mort de Sékou Touré, les auditions commencent à La Haye à propos du conflit sur les frontières maritimes entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Rendue le 15 février suivant, la sentence du tribunal arbitral créé pour régler ce différend donne largement raison à la thèse de la Guinée-Bissau, qui se voit accorder les deux tiers de la zone litigieuse.

Notes

90. Télégramme diplomatique de Conakry n° 377-379 du 2 octobre 1963, signé par l'ambassadeur de France Pons.

91. Par ailleurs, une importante délégation du MPLA (Mouvement populaire pour la libération de l'Angola) dirigée par Agostinho Neto visite la Guinée en juillet 1962. L'amitié qui se noue alors entre Neto et Sékou Touré ne se démentira pas ; lors de la lutte, après 1965, pour le contrôle du pouvoir en Angola, Sékou mettra à la disposition du MPLA un contingent guinéen, et en 1974 autorisera les avions soviétiques et cubains à faire escale à Conakry pour transporter équipements, armes et troupes vers l'Angola.

92. Voir en annexe quelques exemples des activités menées par Cabral à Conakry entre 1960 et 1973.

93. Voir le chapitre 65. Rappelons l'intéressant et inattendu témoignage de l'“as des as” des pilotes de guerre français du deuxième conflit mondial, Pierre Clostermann, sur les causes et les modalités du débarquement à Conakry le 22 novembre 1970 (reproduit dans ce même chapitre 65).

94. Selon Alpha-Abdoulaye “Porthos” Diallo, “les prisonniers portugais blancs se trouvaient détenus à l'intérieur du pays à Mamou. C'est presque à la veille de l'agression qu'ils seront ramenés à Conakry. Quand on connaît la réalité politico-administrative de la Guinée de Sékou Touré, on sait que personne d'autre que lui n'avait autorité pour prendre cette décision. Au moment de l'agression, Amilcar Cabral était absent de Conakry. A son retour, il confiera à certains de ses intimes : “Sékou nous a trahis.” Qu'est-ce à dire?”. La vérité du ministre, Paris, Calmann-Lévy, 1985, p. 30). Selon un témoignage cité par Sidiki Kobélé Keita, Amilcar Cabral se trouvait alors à Sofia (Qui a organisé l'agression du 22 novembre 1970

contre la Guinée ?, Conakry, Editions universitaires, 1993, p. 97).

95. Les dossiers du PIOE (service secret portugais) de l'époque donnent l'identité de l'épouse comme Maria Helena D'Athaide Vilhena Rodrigues Cabral.

96. Selon un témoignage cité par Sidiki Kobélé Keita, “quarante-cinq minutes après l'assassinat de Cabral, Sékou Touré est au courant du forfait… (il) fait mine d'accepter la thèse des “nouveaux maîtres” du PAIGC (…) deux unités rapides de la marine guinéenne se sont déjà lancées a la poursutte des vedettes qu'elles arraisonneront et livreront à la direction du PAIGC à Conakry” ("Qui a organisé l'agression du 22 novembre 1970 contre la Guinée ?", op. cité, p. 97). Mais en fait, rien ne prouve que les assassins soient venus de l'extérieur.

97. Le choix de ces pays ne relève pas du hasard : le Chili de Salvador Allende et le Mexique ont concrètement soutenu le PAIGC, la Suède l'a aidé financièrement, et Cuba a, sur son territoire et en Guinée même, contribué à la formation militaire et doctrinale des cadres et des combattants du mouvement.

98. Il est intéressant de comparer ce récit avec d'autres, notamment celui de l'avocat Jacques Yergès.

99. Originaire lui aussi des îles du Cap-Vert, Victor Monteiro, un ancien licencié ès sciences économiques de l'université de Lisbonne, passé au PAIGC et formé ensuite en Corée du Nord devait faire partie du triumvirat qui, avec Amilcar et Luis Cabral, aurait formé un exécutif provisoire dont la création avait été annoncée peu auparavant.

100. L'ancien ministre guinéen, d'origine sénégalaise, Alassane Diop affirme qu'au Camp Boira, il avait entendu un lieutenant crier qu'il devait mourir parce que c'était lui qui avait tué Amilcar Cabral (conversation d'Alassane Diop avec l'auteur, Dakar, 1997).

101. Réélu président en août 1994, “Nino” Vieira sera obligé de quitter le pouvoir en mai 1999 et de s'exiler au Portugal à la suite d'une révolte, commencée en juin 1998, d'une partie de l'armée conduite par le chef d'état-major Ansumana Mané, un héros de la guerre d'indépendance, en dépit d'une intervention en faveur du gouvernement “légal” de troupes sénégalaises et guinéennes, puis d'une opération montée par la CEDEAO. Mais en août 2005, “Nino” Vieira a été réélu président au terme d'un scrutin démocratique et contrôlé par de nombreux observateurs. On dit que l'ancien président de la Guinée-Conakry Lansana Conté, mort en décembre 2008, était fortement lié à Vieira du fait de leur amitié du temps de la guérilla, mais aussi du fait d'intérêts immobiliers à Bissau. “Nino” Vieira a été assassiné le 2 mars 2009, portant à 30 le nombre de chefs d'Etat africains assassinés ; il était âgé de 69 ans, dont 23 à la tête de son pays (mais en plusieurs fois). Le général Ansumana Mané avait lui-même été assassiné en décembre 2000 ; lors d'une rencontre avec l'auteur à Banjul en Gambie, le 29 octobre 1998, il avait confirmé la version de l'assassinat d'Amilcar Cabral à la suite de rivalités internes, essentiellement ethniques, au sein du PAIGC.

102. Interview à Simon Malley, du périodique "Afrique-Asie", parue le 3 mars 1974.

103. Après le renversement du président Caetano, le général de Spinola sera d'avril à septembre 1974 chef de la Junte de Salut National puis président du Portugal. En juillet 1974, il annonce que l'autodétermination et l'indépendance de ces provinces sont l'objectif de son gouvernement. De 1968 à 1974, il avait été gouverneur de la Guinée-Bissau et commandant en chef des forces portugaises dans ce territoire ; à ce titre, il avait été l'un des principaux organisateurs de la tentative de débarquement à Conakry le 22 novembre 1970. Nommé au début de 1974 chef d'Etat-major adjoint, il avait été en mars démis de ses fonctions pour avoir publié "Le Portugal et l'avenir", livre où il affirmait qu'il n'y avait pas de solution militaire possible pour les Provinces portugaises d'Outre-mer.

104. Selon Conakry, le décret de 1964 avait été pris essentiellement pour préserver ses intérêts en raison de la guerre qui se déroulait en Guinée-Bissau. Par ailleurs, la Guinée fait valoir que la délimitation de sa frontière avec la Sierra Leone (résultant d'anciennes conventions avec la Grande-Bretagne) combinée avec celle de la Guinée-Bissau ne lui laisse finalement qu'une zone maritime assez réduite.

105. Il l'a évidemment dit à bien d'autres interlocuteurs, notamment à Aboubacar Somparé, alors ambassadeur de Guinée en France et bien plus tard président de l'Assemblée nationale, en précisant que ses rêves indiquaient aussi une zone située au-delà des îles de Los. Or, c'est effectivement là que des forages ont donné des résultats intéressants dans les années 2000 (conversation de l'auteur avec Aboubacar Somparé, Paris, été 2007).

106. Un conflit identique entre la Guinée-Bissau et le Sénégal a été soumis à l'arbitrage de la Cour de La Haye en 1978, qui a attribué à la Guinée-Bissau 15% seulement de la zone litigieuse, ce que Bissau a rejeté. Mais les deux gouvernements de Dakar et de Bissau ont finalement bilatéralement décidé en 1995 d'exploiter en commun les éventuelles ressources pétrolières (et piscicoles) de leur zone frontalière et de créer un organisme mixte à cette fin ; toutefois, comme la zone envisagée se situe au large de la Casamance, les questions de sécurité liées à la guérilla séparatiste ont jusqu'ici bloqué toute mise en oeuvre sur le terrain.