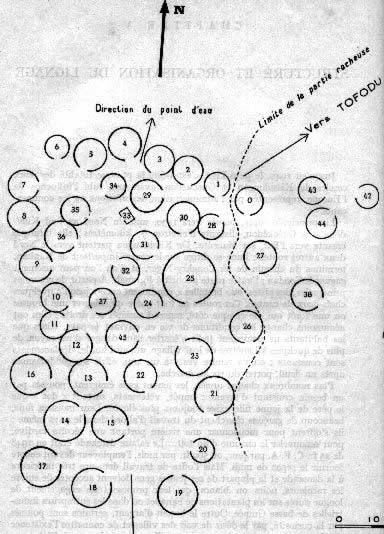

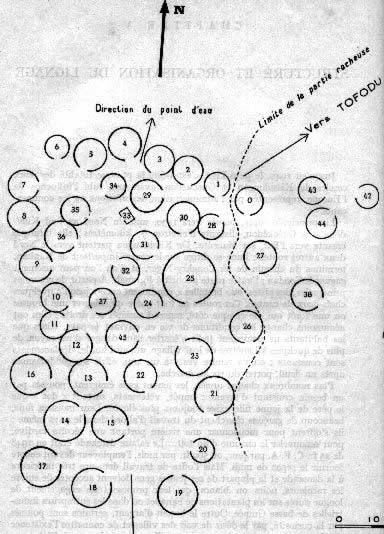

Fig. 2. — Plan du village de Töetu

Paris. Librairie Plon. 1954, 1970. 324 p.

Jusqu'en 1940, le pays kissi, c'est-à-dire la presque totalité des deux cercles de Kissidougou et Guéckédou, avait peu subi l'influence de l'Europe, représentée par l'administration, les missions ou les commerçants.

La principale route, percée vers 1930, unit du Nord au Sud Kissidougou à Guéckédou, distants d'environ 90 kilomètres ; elle bifurque ensuite vers l'Est, sur Macenta. De Kissidougou partent vers le Nord deux autres routes : l'une se dirige sur le centre important de Kankan, terminus du chemin de fer Conakry-Niger, et d'où l'on peut aisément gagner le Soudan ; l'autre route aboutit à Faranah. A partir de ces voies principales, des pistes, ou « bretelles », conduisent encore jusqu'à quelques chefs-lieux de canton. Ces routes ne font guère qu'effleurer une brousse ou une forêt qui, de chaque côté, reprend aussitôt ses droits ; elles ont néanmoins changé les conditions de vie en ouvrant le pays. Alors que les habitants ne pouvaient jadis s'écarter sans danger d'un rayon de plus de quelques kilomètres de leur village, aujourd'hui les déplacements sont constants : on va rendre visite à un ami, offrir ses condoléances après un deuil, porter du riz au marché.

Plus nombreux chaque année, les jeunes gens émigrent, poussés par un besoin croissant d'argent : impôt, vêtements, surtout « dot » que le père de la jeune fille exige toujours plus élevée. Leur moisson finie, beaucoup de garçons cherchent du travail d'abord dans le pays même . ils s'offrent pour moissonner une rizière portant une récolte tardive, pour renouveler le chaume d'un toit... Le salaire demandé était en 1948 de 25 fr. C.F.A. par jour, ou 500 fr. par mois l'employeur devant encore fournir le repas de midi. Mais l'offre de travail demeure très inférieure à la demande et la plupart de ces jeunes gens doivent accepter de suivre les racoleurs, noirs ou blancs, qui leur proposent un engagement de longue durée sur les plantations de bananes ou dans les entreprises industrielles de basse Guinée. Outre le besoin d'argent, certains sont poussés par la curiosité, par le désir de voir des villes et de connaître l'existence décrite par leurs aînés de retour au village natal. Le souci d'échapper au contrôle des anciens ou une histoire de femmes peut encore décider un jeune homme à quitter le pays pour un temps indéterminé. Enfin l'armée prend chaque année un certain nombre de conscrits.

Ainsi, depuis une vingtaine d'années, peut-être un homme sur trois, parmi les jeunes, est sorti de son milieu natal. Ces hommes ramènent, avec une somme d'argent qui peut aller de quelques centaines à plusieurs milliers de francs, des vêtements et quelques objets manufacturés. Le besoin de vêtements s'est grandement accru : alors que jadis les enfants restaient, à l'exception d'un cache-sexe, nus jusqu'à l'adolescence, aujourd'hui, garçon ou fille, chacun possède au moins une couverture pour la nuit et un vêtement qu'il porte en dehors des heures de travail, beaucoup ont en réserve deux ou trois tuniques, les hommes aisés se trouvent à la tête d'une ample garde-robe comprenant souliers, coiffures, etc... Si le coton indigène reste très apprécié — et d'un prix d'ailleurs élevé — la moitié au moins des vêtements est taillée dans des tissus d'origine européenne, dont les femmes se montrent au moins aussi avides que leurs époux.

Le village de Töetu, dont nous donnons ci-dessous le plan et le recensement, est situé dans le canton de Toli, cercle de Kissidougou, à mi-chemin entre Kissidougou et Guéckédou. La création du canton par les autorités françaises remonte à 1898 ; le canton de Yende Milimu lui fut rattaché en 1932. L'ensemble réunit 18 villages, peuplés de 1.146 habitants. L'actuel chef de canton, Fakaba Kamano, réside tantôt à Töetu, qui est son lieu d'origine, tantôt à Yende Milimu, situé sur la grand-route et où un marché important se tient chaque semaine. Agé de 35 ans peut-être, Fakaba a succédé en 1945 à son père Masapisi Kamano, chef depuis 1910, mort en 1944.

Töetu compte 71 habitants, soit 21 hommes mariés, 29 femmes, (dont 6 veuves) 9 garçons, 12 filles.

Le tableau ci-dessous donne la répartition par lignage des hommes mariés de Töetu, avec leur ascendance (les noms en italique sont ceux des vivants). Le lignage Kamano domine nettement: des cinq hommes qui n'y appartiennent pas, deux, Fasa et Tamba Kumano, sont fixés là pour des raisons matrimoniales (ils ont épousé chacun une fille du chef de village) ; les autres (lignages Milimuno et Yombuno) sont venus du village voisin de Tolodu, distant d'1 km. peut-être, où ils ont gardé leurs lieux de culte.

| Lignage Kamano | |||

| Bambe (fondateur) | Masapisi (ancien chef de canton) | Fagbo Yedi Bura Bankali Harfaya Fara Latungia Tyemoko Bura Tyemo Fahaba (chef de canton). |

|

| Kimava |

|

Kafila Fasa |

Tamba |

| Masambe (chef de village) | Kafila | ||

| Lignage Kumano | |||

| Masa Ule | Fasa | ||

| Faya | Tamba | ||

| Fara | |||

| Lignage Yombuno | |||

| Tamba | Saa | ||

| Lignage Milimuno | |||

| Köwandi | Tamba | ||

Argent, vêtements, sont les principaux besoins qu'a développés la présence des Européens. Dans le système de production indigène, on ne constate encore la présence d'aucune machine ou instrument étranger ; tout au plus signale-t-on l'apparition de quelques concasseurs d'amandes de palme, détenus par la Société de Prévoyance Indigène et qui demeurent dans les chefs-lieux. Les idées nouvelles, les informations sur le monde extérieur apportées par les voyageurs, soulèvent dans les villages une curiosité superficielle ; elles n'ont pratiquement pas modifié les connaissances techniques, non plus que l'échelle indigène des valeurs et des croyances. Les travailleurs émigrés restent très attachés à leurs familles et à leurs villages ; ils en parlent avec nostalgie et songent toujours au retour, quelle que soit la supériorité des conditions matérielles à l'étranger. Jusqu'ici très peu de Kissi ont été perdus pour leur communauté d'origine. Rentrés au village, ils reprennent leur mode de vie traditionnelle : l'argent, les vêtements, tous les menus objets, les usages et les idées qu'ils ont pu acquérir au loin disparaissent très vite, n'ayant pas de fonction sociale ni économique dans le milieu indigène. L'influence de ces hommes amène peut-être une observance moins stricte de la coutume sur certains points de détail ; on ne saurait toutefois les tenir pour un élément de désintégration dans la société indigène.

Les Kissi, en un mot, ont conservé la culture matérielle et l'organisation sociale léguées par leurs pères. Techniques, connaissances, outils, sont demeurés pratiquement les mêmes, les cultures pour l'exportation commencent seulement, l'économie demeure avant tout une économie de subsistance. L'introduction de l'argent français et l'ouverture du pays ont accru le volume des échanges ; elles n'ont pas pour autant bouleversé la vie de la majorité des habitants.

Un médecin de l'A.M.I. (Assistance Médicale Indigène) dirige un dispensaire à Kissidougou, un autre est établi à Guéckédou ; chacun est assisté d'une sage-femme et de quelques infirmiers. Le service de la trypanosomiase possède un centre à Guéckédou, dirigé par un troisième médecin et doté d'équipes volantes qui circulent en brousse pour dépister et soigner les sommeilleux ; des malades s'efforcent parfois d'éluder le traitement douloureux.

Un certain nombre d'enfants sont chaque année envoyés à l'école à Kissidougou ou à Guéckédou sur les instructions de l'administration. Quelques écoles se sont ouvertes dans des chefs-lieux de canton ces dernières années, avec des instituteurs indigènes. La pénurie de livres demeure un gros obstacle au développement de l'enseignement.

Il existe en pays kissi deux missions catholiques des Pères du Saint-Esprit, installées l'une à Brouadou, près de Kissidougou, l'autre à Mongo, dans le canton de Temessadou, cercle de Guéckédou. Le nombre des chrétiens reste faible, les conversions souvent douteuses et les missionnaires eux-mêmes reconnaissent devoir composer avec les usages locaux, accepter, notamment, que leurs catéchumènes observent la retraite en forêt et subissent les épreuves de l'initiation avant d'atteindre l'âge adulte. Au dire des missionnaires, l'initiation n'aurait aucune valeur religieuse ; ce n'est certainement pas l'avis des intéressés, qui y voient un véritable sacrement entraînant un changement d'état. Les missionnaires ont ouvert des écoles dans quelques villages où un moniteur indigène enseigne la lecture en français en même temps que les rudiments du catéchisme. Nous mentionnerons encore la présence dans la région de deux missions protestantes américaines ; leur action sur les indigènes demeure indiscernable.

La plupart des changements en pays kissi sont dus à la seule présence des autorités françaises. L'imposition de la paix mettant fin à un état de véritable anarchie a été ressentie comme un bienfait. On n'en constate pas moins, chez ces gens qui ont trop longtemps vécu dans la crainte, une méfiance difficile à surmonter à l'égard des fonctionnaires dont les instructions paraissent souvent incompréhensibles, transmises par des sous-ordres qui dédaignent d'y joindre une explication.

L'action administrative a été marquée par deux soucis principaux maintenir, avec son autorité, la paix entre les différentes communautés assurer le versement de l'impôt, ainsi qu'une main d'oeuvre pour l'entretien des routes et des ponts. A cet effet, les premiers administrateurs fixèrent des limites entre cantons et nommèrent un chef par canton, pour transmettre leurs ordres et exercer l'autorité locale. Le pouvoir de ce chef varie grandement selon le lieu et selon les individus, selon l'âge du chef, son ascendant personnel, son entourage. Le chef réside dans un village où sa demeure, si elle est plus spacieuse, ne diffère guère de celle de ses administrés. Il possède plusieurs femmes, un héraut qui chante la louange de ses ancêtres ; s'entoure d'un certain nombre de familiers qui forment une petite cour et ne se déplace pas — à pied pour les petites courses, en hamac pour les distances plus longues — sans ses tambourinaires et chanteurs.

Toutefois, beaucoup de cantons apparaissent comme une création artificielle de l'administration européenne : leur composition a pu changer sans difficulté, tel village être rattaché à un canton, puis à un autre ; on a même vu de tout petits cantons disparaître à la mort de leur chef et fusionner avec un voisin sans provoquer de trouble grave 1.

En fait, il y a soixante ans, le pays presque entier n'était qu'une poussière d'agglomérations juxtaposées sans unité véritable : personne ne pouvait se vanter d'exercer une autorité, même diffuse, sur l'ensemble de la région, nul ne pouvait exiger un impôt ni un service personnel en dehors d'un cercle étroit de parents et de voisins. Quelques chefs contrôlaient trois ou quatre villages d'une manière plus ou moins durable, mais aucun pouvoir central ne s'exerçait dans l'intérêt commun. Avant l'arrivée des autorités françaises, il était toujours dangereux de quitter son village si l'on n'avait la protection de parents ou d'alliés dans les agglomérations visitées. Beaucoup de vieillards ne sont jamais sortis de leur canton, beaucoup n'ont jamais visité de village à plus d'une demi-journée de marche.

Le village, qui apparaît ainsi l'organisme essentiel, groupe souvent moins de cinquante habitants, rarement plus de deux cents, répartis entre deux ou trois lignages, patrilinéaires, patrilocaux. Les membres du lignage descendent tous par les hommes d'un même ancêtre, fondateur du village qu'ils habitent, ou premier du nom qui s'y soit installé. Rarement ce premier ancêtre se trouve éloigné de plus de trois ou quatre générations : en règle générale, ses descendants le placent à l'époque immédiatement antérieure aux incursions de Samory, celles-ci ayant effacé tout souvenir plus ancien de la mémoire des indigènes terrifiés.

On comprend que dans cette société où la naissance fixe le statut de chacun, ses droits, ses obligations, l'étude d'une seule agglomération permette l'observation de presque toute la structure sociale : si deux villages ne sont jamais semblables — site, étendue, composition — tous néanmoins sont organisés sur les mêmes bases. Le fils adulte s'installe dans une maison vide ou en construit une nouvelle près de celle de son père, les frères demeurent des voisins. Dans une agglomération de quelque importance, les lignages ont tendance à se localiser, correspondant à des quartiers distincts, parfois tout à fait séparés.

Économiquement, les Kissi forment un paysannat sédentaire, homogène, où les distinctions de classes sociales demeurent à peu près inconnues. Si l'on trouve dans presque chaque village quelques hommes plus riches que la moyenne, souvent parce qu'ils ont plusieurs fils qui cultivent leurs terres, la richesse, pour admirée et désirée qu'elle soit, ne comporte en principe aucun privilège social. Ajoutons que jusqu'à maintenant la fortune ne pouvait guère s'accumuler, car elle s'employait en grande partie à accroître le nombre des épouses dans la famille patriarcale dont elle augmentait ainsi les charges ; de plus, elle était toujours partagée après décès. A l'heure actuelle, on ne constate pas encore la présence de classes économiques qui rompraient la solidarité du lignage et de la communauté locale.

Il n'est pas facile de décrire un village tel que ses habitants le voient si l'emplacement en peut être indiqué sur le sol, les limites demeurent variables et l'on ne saurait isoler tout à fait l'agglomération de ses voisines. La composition du village est celle des lignages qui le peuplent, mais il faut aussi compter avec les exigences écologiques, rituelles, politiques. D'une année à l'autre, le village s'étend, se contracte ou se segmente : qu'un terrain change de maître, qu'une charge passe aux mains d'un nouveau dignitaire, qu'un homme conquière l'indépendance économique, un arrangement nouveau intervient, qui peut commander une redistribution des terres et des habitations. Un membre du groupe, absent durant plusieurs années et dont le père est mort entre temps exigera à son retour sa part de l'héritage paternel pour fonder un foyer nouveau ; au besoin, il défrichera un coin de brousse ou de forêt, l'étendue des terres cultivables dépassant encore les besoins de la population. Ces modifications se traduiront par des changements dans l'emplacement des tombes aussi bien que dans l'exploitation des terrains ou dans les rapports politiques et rituels.

Le milieu physique particulier au village commande la vie de tous ses habitants. Truisme, dira-t-on, n'en va-t-il pas de même pour toute communauté paysanne, à quelle latitude que ce soit ? On ne saurait toutefois sous-estimer l'importance du cadre dans une société aussi fermée, dont le monde se borne presque aux seuls horizons visibles. Le simple travail de la terre implique une connaissance intime, sinon scientifique, du sol, de sa configuration, des différentes espèces de terrain, de leur flore. Ne faut-il pas encore chaque année aller couper de la paille pour les toits, de l'écorce pour lier les bottes, des branches pour soutenir le chaume ? A tout instant, le villageois a besoin de roseaux pour une natte ou pour un panier, de bois pour un manche d'outil; les chasseurs professionnels ont battu les buissons à plusieurs jours de marche à la ronde. Les femmes, de leur côté, sont toujours en quête de bois à brûler ; elles vont glaner, cueillir en forêt des feuilles et des fruits comestibles, chercher de l'argile pour recrépir les murs de leur maison. Un garçon de dix ans peut ainsi nommer chaque rocher, chaque arbre, presque chaque touffe d'herbe autour de son village : un sillon, une plaque de latérite, un arbre, marque la limite d'une rizière, un fromager ne donne pas seulement de l'ombre, il abrite l'autel ancestral d'un lignage. Cette connaissance du milieu, l'enfant l'acquiert par une expérience directe qui croît avec son espace social. La base en est le village natal où se passent les premières années, si l'on excepte d'occasionnelles visites à des parents. Surprenante apparaît par contraste l'ignorance presque totale où l'habitant se trouve du reste de son pays : sorti d'un cercle de quelques kilomètres, il est perdu.

Un Kissi éprouve un attachement presque organique pour son village natal. Il est frappant que tant d'hommes y reviennent après une absence de plusieurs années, rejetant les avantages matériels qu'ils ont connus à l'étranger. Ici, expliquent-ils, résident les parents, ici s'écoula une enfance heureuse ; ici, surtout, sont enterrés les ancêtres. La connaissance empirique de l'habitat fixe toutes les notions économiques, sociales, religieuses de ses habitants : leur attachement s'exprime par le maintien des institutions et trouve son appui le plus solide dans le culte des ancêtres.

Base de toute la structure sociale, le lignage, gbèo, pl. gberã (on traduit parfois par « cour »), groupe sous l'autorité de son doyen plusieurs hommes âgés, frères ou agnats, et leurs descendants. Chaque vieillard se trouve normalement à la tête d'un yuno, d'une famille patriarcale, elle-même divisée en autant de ménages, sèro pl. sèrèla, que le vieillard compte de fils adultes. Chaque homme marié occupe dans le village une ou plusieurs habitations, suivant sa fortune et selon le nombre de ses épouses. Ainsi le ménage naît, se développe et meurt à l'intérieur de la famille patriarcale, ou devient lui-même, les fils grandissant, une famille patriarcale que la mort du père dissoudra dans l'unité plus grande, seule permanente, le lignage.

La continuité du lignage dépend de son élément masculin: les hommes héritent des terres et du bétail, succèdent dans les fonctions, transmettent leur nom et leur totem. Venues de l'extérieur, les femmes tardent à s'intégrer au lignage de leur mari, quoique la vie commune, si elle se poursuit durant plusieurs années, les amène à partager plus ou moins les intérêts et les penchants de ce dernier. Elles se trouvent en principe (en principe seulement) soumises à l'autorité de leur conjoint, a fortiori à l'autorité du père ou du chef de lignage de celui-ci. En fait, le goût prononcé dont certaines témoignent pour l'indépendance n'est pas sans provoquer des troubles dans la vie quotidienne. Les indigènes savent que les épouses du lignage ne s'entendront pas toujours et expliquent ainsi la nécessité d'un logis séparé pour chacune.

Le principe de l'unité du lignage, à la fois dans l'espace et dans le temps, est senti très fortement. Si, à nos yeux, morts et naissances modifient de manière incessante la composition et l'équilibre interne du groupe, ce dernier reste immuable dans la pensée des indigènes, ne formant qu'un seul bloc dont les membres, dans leurs relations avec l'extérieur, ont tendance à s'identifier à leurs ancêtres : les descendants de deux frères, fondateurs de lignages établis dans des villages différents, se sentent unis entre eux, à un niveau certes différent, mais par le même lien qui joignait leurs aïeux. La fraternité demeure ainsi le prototype des rapports entre nombre d'individus appartenant à des groupes distincts, mais issus d'une souche commune à un degré dont seul l'éloignement varie. Le lignage se développe, prend une extension plus grande à chaque génération ; le cadre originel reste immuable, infaillible système de références selon lequel s'orientent les comportements sociaux.

A l'intérieur du groupe agnatique, l'origine matrilinéaire : cousins à un degré plus ou moins rapproché, frères germains, frères consanguins... jouera le rôle d'un élément de ségrégation. Deux frères consanguins continueront de vivre côte à côte, de travailler des champs voisins, de ne faire qu'un du point de vue juridique et rituel, longtemps après que deux hommes, fils d'un même père mais non de la même mère, auront jugé une séparation nécessaire.

Les habitations de deux frères étant le plus souvent voisines, la composition du lignage s'inscrit sur le sol, en principe du moins. En fait, la distribution des habitations ne traduit pas toujours fidèlement l'ordre interne du groupe, car des nécessités matérielles peuvent contraindre le fils adulte à construire son logis au delà des habitations occupées par des ortho-cousins (ses «frères ») ; parfois même, au delà de celles occupées par un autre lignage. Tenant compte du facteur temps, on dira que la répartition des maisons et des terrains de culture reflète la structure du lignage sous un aspect surtout diachronique.

Basée sur les seuls liens de la parente et de l'alliance, l'organisation sociale peut encore maintenant être décrite sans tenir compte du jeu possible des influences étrangères, africaines ou européennes. Certes, dans presque chaque village, on trouve aujourd'hui des hommes ayant voyagé, certains fort loin et très longtemps. Beaucoup ont connu l'Europe en guerre, les camps de prisonniers. Que leur départ ait été volontaire ou non, tous les émigrés songent au retour, tous se voient dans leur village natal, déjà mariés et pères d'une nombreuse progéniture, au demeurant sans illusion sur les tribulations conjugales qui forment ici l'inévitable rançon de toute réussite sociale. Mais outre les obligations qu'entraîne le mariage sans lequel un Noir ne saurait concevoir l'existence, l'individu rentré au village doit se plier aux normes de l'organisation familiale dont les règles se sont maintenues jusqu'ici sans exception.

Dans une agglomération bien tenue, occupée par un seul lignage, l'impression première est celle de rapports faciles entre les différents logis. Les enfants circulent librement de la demeure d'une femme à celle d'une autre, puisqu'ils sont les fils ou les filles, réels ou classificatoires de toutes. Les hommes sont partout chez eux : leurs voisins sont leurs pères, leurs frères ou leurs fils, les femmes sont leurs mères, leurs sœurs, leurs femmes, leurs filles ou leurs brus. Entre elles, les femmes montrent peut-être plus de circonspection ; leurs relations, indirectes, dépendent

du lien conjugal, à moins que toutes deux viennent du même lignage et soient alors « soeurs » ou « mère » et « fille » suivant leur âge respectif. A l'intérieur du groupe, l'individu se situe selon son âge et sa génération par rapport à :

Des désignations correspondantes existent pour les femmes :

Ajoutons que lorsqu'on parle du père véritable, de la mère véritable, on a soin de préciser : fina, le père ; kala, la mère.

— Fina nöm dolan (« quel est le nom de ton père ? »)

Pour les autres membres du lignage, on peut également indiquer qu'il s'agit d'un individu un peu plus âgé que le père véritable : pua bendu, ou plus jeune : pua pömbo.

A cette série d'appellations correspond une désignation des âges de la vie où l'on distingue :

L'unité territoriale du lignage donne toute sa force aux liens de l'agnation : la parenté classificatoire n'est pas un vain mot quand les compagnons de jeu de l'enfant sont, avec ses frères et ses sœurs, ses cousins ; quand chaque adulte sait pouvoir compter sur l'aide effective de ses « pères » et de ses « frères », qu'il éprouve le besoin d'un conseil pratique, d'un soutien ou d'un simple réconfort moral. Inversement, la parenté aggrave les conflits entre voisins, les petites jalousies, les frictions inévitables dans la vie quotidienne. Le culte familial enfin tire sa force contraignante de la présence des tombes et du travail des champs qui, défrichés par les ancêtres, continuent de nourrir leurs descendants.

L'enracinement du lignage compte aussi, serait-ce négativement, pour une femme. Ses premiers compagnons, les plus intimes, sont les enfants des frères de son père, qui demeurent tout auprès ; ils l'entraîneront vers un terrain de jeu situé immédiatement au delà des habitations paternelles. Parmi ses parents classificatoires, ceux qu'une femme connaît le mieux sont les frères et les proches agnats de son père, ainsi que leurs enfants. Son mariage dans une autre communauté, en la séparant des siens, n'en laisse pas moins subsister chez une femme des liens étroits avec son groupe. Par ailleurs, les rapports qu'elle peut entretenir avec les parents de son mari dépendront indirectement des liens de consanguinité, les proches agnats du conjoint se confondant le plus souvent avec ses voisins immédiats. Si son mari venait à mourir, la veuve épouserait vraisemblablement le frère cadet du mort, avec qui elle plaisante librement. Les épouses des agnats du mari sont toutes, au moins nominalement, les « mères » d'une jeune mariée, ou ses co-épouses, suivant leur âge , ses brus viendront plus tard. Elle partage ses tâches quotidiennes avec ses voisines, qui sont aussi les épouses de ses proches alliés.

Économiques, juridiques, religieuses, morales, toutes les relations d'ordre social seront pensées sous ce double aspect du voisinage et de la parenté, dont les liens donnent à chaque communauté sa, toile de fond, à la fois invariable et toujours différente.

La notion d'organisation sociale implique nécessairement une extension dans le temps : pour qui connaît l'histoire du lignage, cette histoire se trouve résumée par la situation qu'occupe à l'intérieur du groupe l'un quelconque de ses membres, fût-il le plus insignifiant.

Les personnages les plus importants sont néanmoins toujours les plus âgés. L'ancienneté se définit par quatre critères, réunis ou pris séparément suivant les cas: âge, génération, statut, maturité sociale. Un homme de quarante ans continuera d'être un « enfant » si son père vit encore ; il comptera parmi les anciens, bimba, s'il se trouve à la tête d'une famille patriarcale. Il arrive parfois que le principe de la génération l'emporte sur l'âge : ainsi le fils engendré par un vieillard sur le tard aura dans les cérémonies le pas sur un petit-fils, même beaucoup plus âgé, du même vieillard ; ce qui ne va pas toujours sans froissements.

L'âge joue un rôle important dans toutes les relations sociales. Lorsque des enfants vont faire paître chèvres ou moutons, l'aîné prend régulièrement la tête du petit groupe. Les femmes obéissent d'elles-mêmes à la plus ancienne d'entre elles, par les années, par la génération ou par le statut conjugal. Dans toute réunion, les places d'honneur sont occupées par les vieillards. Enfin le respect de leurs aînés est peut-être le seul enseignement formel donné aux enfants, qui doivent saluer un vieillard en baissant les yeux : question d'étiquette et aussi de prudence, il serait dangereux de s'exposer à la « mauvaise parole », à l'animosité, si légère fût-elle (mais elle ne l'est jamais) d'un « père », qui se jugeant offensé, contrarierait par la suite les entreprises de l'« enfant », pourrait faire manquer un projet de mariage... ; aller jusqu'à ruiner sa vie entière.

En raison même, peut-être, de leur système égalitaire et de leur organisation parcellaire, les Kissi attachent un grand prestige à la position du doyen du lignage. Le vieillard est à ce titre prêtre du culte familial : intermédiaire obligé entre les morts qu'il ira bientôt rejoindre et les vivants, il

Le chef du lignage (celui, aussi, de l'agglomération quand les deux fonctions ne se trouvent pas confondues) doit être informé de toutes les affaires importantes, son consentement demeure nécessaire chaque fois que la poursuite de l'affaire implique des rapports d'ordre juridique ou économique avec un autre groupe. Toutefois, au-delà de ses descendants directs, son autorité apparaît surtout morale ; s'il réussit à apaiser un conflit entre ses cadets, c'est grâce à son prestige et parce qu'il a l'opinion publique pour lui. Il ne peut pas interdire à un étranger l'occupation d'une terre qui ne relève pas de lui personnellement, mais son accord reste indispensable pour permettre au nouveau venu de se joindre à la communauté. La loyauté des membres du lignage à son égard dépend beaucoup de sa personnalité, on le soutiendra à l'extérieur chaque fois que l'intérêt commun se trouvera engagé, mais peut-être en privé ne lui accordera-t-on pas une entière confiance s'il manque de tact ou s'il veut trop s'imposer. Un doyen représente,

incarne, le lignage : tout ce qu'il entreprend comme doyen est accompli au nom

du groupe tout entier.

Il n'agira donc pas en cette qualité sans l'avis ni le soutien, sans la présence, non plus, de tous les hommes âgés du lignage. Il arrive ainsi qu'un projet soit suggéré par un cadet, approuvé par les anciens, accompli au nom du doyen. La sénilité, l'impotence, ne diminuent pas le respect ni l'affection de ses cadets à l'égard du vieillard, les tâches

qui lui reviendraient sont seulement accomplies par de plus jeunes.

Le tungo, l'abri sans murs où les hommes âgés se tiennent de préférence, est le centre de la vie sociale et le lieu d'allées et venues continuelles ; il abrite souvent l'autel familial, mãndu, qui se trouve toujours sous la garde du doyen. Le culte des ancêtres cimente l'union de leurs descendants : un individu peut transgresser les règles de l'unité du groupe avec une apparente impunité, sa mort, à quelque époque qu'elle sur vienne, sera tenue pour un châtiment infligé par les ancêtres et renforcera la règle de la solidarité.

Comment les droits et les intérêts des individus ou des groupes étaient-ils jadis protégés ? Les principes généraux de la procédure sont demeurés les mêmes, en ce sens qu'une affaire quelconque ne vient devant le tribunal du chef-lieu que si tout autre mode de règlement a échoué. Jadis, le plaignant aurait recouru à une sanction rituelle ou à un procédé magique.

Le mode d'action pour redresser un tort ou affirmer un droit dépendait du statut des parties deux individus relevant du même lignage allaient devant leur doyen s'ils appartenaient à deux lignages, ou à deux villages, différents, le règlement s'opérait de groupe à groupe. En ce cas, les deux chefs s'efforçaient de régler l'affaire à l'amiable, à l'aide d'un tiers qui pouvait être un parent, un allié ou un troisième chef d'égale importance. Une dispute entre deux lignages à l'intérieur du village amenait un état de trouble général, ruinait l'entraide nécessaire : qu'un malheur quelconque survînt, il était aussitôt attribué au mécontentement des ancêtres et pouvait par un retournement assez fréquent provoquer une réconciliation. Les contestations entre villages ou groupes de villages étaient traitées de la même manière. L'exécution de la décision, qu'aucune force matérielle n'aurait pu rendre obligatoire, était assurée le plus souvent par la procédure du serment : contraint par ses proches, l'intéressé s'engageait solennellement devant l'autel de ses ancêtres ou sur une amulette léguée par le fondateur de son lignage : le parjure se condamnait lui-même à brève échéance. Le chef de village gravement offensé pouvait encore maudire l'offenseur; malédiction suivie très souvent du départ du coupable, qui émigrait par crainte de la colère des ancêtres, par crainte, aussi, de l'indignation publique : de tels individus sont un danger pour la communauté, et celle-ci peut réagir violemment.

En cas d'homicide, le meurtrier, théoriquement, pouvait être mis à mort par les parents de sa victime ; en fait, ces derniers lui laissaient la vie sauve, mais ils avaient le droit de le vendre en esclavage pour se procurer le prix du sang ; s'ils lui faisaient grâce, le meurtrier entrait dans le lignage du mort et prenait, aux termes mêmes des informateurs, « la place du mort ». L'individu soumis à cette sorte d'abandon noxal était dit moñyo ; son sort variait suivant l'importance de sa famille d'origine, suivant, aussi, son statut personnel : rarement il tombait au rang d'esclave qu'on fait travailler sans relâche. La veuve de la victime rejoignait un frère cadet du mort ou rentrait dans sa famille (le lévirat n'est pas une obligation stricte) ; parfois aussi, sous la seule pression de l'opinion publique (nul, précise-ton, ne pouvait l'y contraindre), elle devenait l'épouse du meurtrier : ce dernier ayant remplacé son mari, cette solution était jugée la plus satisfaisante. La présence, ou l'absence, d'intention homicide n'était pas prise en considération, mais l'on exigeait de la famille du meurtrier un boeuf ou un mouton qui était mis à mort dans la cour de la victime. Encore aujourd'hui, un sacrifice portant le même nom, sara wanawilèyo (« le sacrifice du cadavre ») est offert par la famille du défunt lorsque celui-ci a été un personnage de quelque importance, il marque le congé donné au mort 3. La part des ancêtres (tête, pattes, un morceau du foie) déposée sur leur autel, le reste était distribué entre les assistants. Le meurtrier prenait sa part du festin comme les autres : s'il avait prémédité son acte, la viande sacralisée le tuait infailliblement dans les jours qui suivaient. Hommage au mort, le sacrifice, comme tout kyèo, tout sacrifice sanglant, remplit aussi la fonction d'ordalie : il dénonce et à la fois châtie le coupable.

Un voleur pris en flagrant délit (par ex. de vol de bétail) était puni de cinquante coups de corde et tenu à la restitution immédiate. Le vol avec coups et blessures entraînait en outre l'offre d'une victime à sacrifier en expiation du sang versé, comme au cas de meurtre. La récidive exposait le coupable à la mort parfois, régulièrement à l'expulsion : le voleur était vendu comme esclave à l'étranger.

Une menace dernière restait toujours sous-entendue : la vengeance personnelle, admise en principe dans le seul cas où il n'existait aucun lien entre les groupes concernés, mais à laquelle en fait on recourait assez fréquemment. Le moyen le plus courant consistait pour le créancier à s'emparer d'une tête de bétail ou d'un terrain appartenant à son voleur ou à un « frère » de celui-ci ; dans ce dernier cas, le saisi devait se retourner contre le vrai coupable, au besoin par le canal de son chef et des anciens.

Les droits matrimoniaux seraient, au moins en théorie, gardés plus jalousement peut-être que les droits de propriété, car ils intéressent tout le lignage : le lévirat donne aux frères cadets du mari un droit d'accès éventuel à sa veuve ; surtout, les enfants, vivants et futurs, représentent la force et la vie du groupe. La séduction d'une femme mariée est une offense qui, pour être fréquente, n'en demeure pas moins grave : les anciens appartenant au lignage du séducteur s'efforceront par leurs discours de renvoyer la femme à son mari, souvent sans succès. Se tournant alors vers le père, ou vers le frère, de l'infidèle, le mari déclare renoncer à sa femme ; il demande en contrepartie, avec la garde des enfants, la restitution d'une partie au moins de la dot jadis versée. Presque toujours, les parents de la femme essaieront d'éluder sa réclamation en renvoyant le mari à un troisième groupe dont ils se trouvent les créanciers pour un motif analogue. L'affaire peut ainsi se compliquer indéfiniment. Les contestations sur le versement des « dots » et sur la garde des enfants forment aujourd'hui la majorité des cas soumis aux tribunaux et il semble bien qu'il en ait toujours été ainsi. L'adultère provoque des réactions moins violentes, mais de même ordre.

Dans tous ces cas, l'espace plus ou moins grand qui séparait les parties jouait un rôle important : au delà d'une certaine distance, il était jadis pratiquement impossible d'obtenir le redressement d'un tort. La victime devait attendre l'occasion de prendre sa revanche ; elle préférait souvent avoir recours à la magie.

Les notions juridiques et de procédure apparaissent donc en liaison directe avec l'extrême particularisme de l'organisation sociale, lui-même dû à un sentiment général d'insécurité amenant, avec le repliement sur soi, l'isolement du petit groupe local de consanguins. En l'absence d'un pouvoir central détenant une autorité reconnue par tous, il ne pouvait y avoir de procédure légale appuyée sur une force puissante. L'équilibre toujours instable était maintenu par une répartition du pouvoir et des droits, et par une distribution correspondante des obligations et des responsabilités.

Notes

1. L'actuel canton de Farmaya, dans le cercle de Kissidougou, comprend ainsi, outre le Farmaya proprement dit, les anciens cantons de Mongo, rattaché en 1926, rattaché en 1927, Milimou Niamandou, rattaché en 1929, Farmassadou, rattaché en 1943.

2. On retrouve les mêmes désignations chez les Kouranko voisins :

3. Voir plus loin, « Mort et funérailles ».

[ Home | Etat | Pays | Société | Bibliothèque | IGRD | Search | BlogGuinée ]

Contact :info@webguine.site

webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa © 1997-2013 Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.

Fulbright Scholar. Rockefeller Foundation Fellow. Internet Society Pioneer. Smithsonian Research Associate.