|

|

|

Paris. Librairie Plon. 1954, 1970. 324 p.

Les Kissi sont avant tout et d'une manière presque exclusive des cultivateurs : ne mangeant pour ainsi dire pas de viande — à moins de faire entrer sous ce vocable les produits du ramassage tels que crapauds, lézards, escargots, rats, chenilles, vers, sauterelles ou termites, ils consomment peu de poisson, méprisent le mil. Tous leurs soins vont au riz, maalo 1, qu'ils sèment en dehors de la forêt, dans les fonds de vallée marécageux ou sur les pentes d'une colline déboisée. Dix mois par an se passent à semer, sarcler, moissonner, le grain dont on nous énuméra neuf variétés principales, riz inondé ou riz sec, riz hâtif ou riz tardif. L'ensemencement commence au mois d'avril-mai, une fois la saison des pluies bien établie : pas de pépinières, aucun repiquage, aucun système artificiel de digues ; rarement des canaux facilitent l'irrigation. La croissance de la plante, explique-t-on, doit suffire à maintenir l'épi constamment hors de l'eau dont le niveau monte lentement avec les pluies. La récolte a lieu d'octobre à janvier environ.

Toute la vie, non seulement matérielle, mais affective, est ici dominée par le souci du riz. L'époque à laquelle il convient de commencer à nettoyer tel terrain, à retourner le sol de tel bas-fond ; l'attente des pluies, leur insuffisance ou leur excès ; la présence ou l'absence du soleil dont la chaleur doit se combiner avec l'humidité pour activer la germination ; plus tard, les sarclages, la défense contre les « ennemis du riz » dont les plus dangereux ne sont pas les oiseaux ni les rongeurs, mais les mauvais sorts qu'un tiers jaloux pourrait jeter sur le terrain ; les prévisions pour la récolte : telles sont les préoccupations constantes d'un paysan kissi. Maalo, le riz, est certes de beaucoup le mot qu'on entend prononcer le plus souvent : pas de conversation où n'intervienne une comparaison entre les prévisions générales pour la moisson et les récoltes précédentes ; une appréciation sur les mérites respectifs des différentes variétés de grain, avec la saveur particulière à chacune ; ou un commentaire sur les modes de préparation du riz, les talents de la cuisinière, la préférence qu'il convient d'accorder suivant la qualité du grain, à tel condiment sur tel autre...

L'année débute avec la moisson du riz (octobre-novembre), à partir de laquelle on compte six mois de saison sèche et six mois d'hivernage, selon un calcul tout relatif si l'on songe qu'à Guéckédou, en pleine « saison sèche » (février) l'hygrométrie atteignait encore 97 %. Pratiquement, on peut compter sur trois mois sans grosses pluies à partir de la mi-novembre, les chutes d'eau étant toutefois beaucoup plus abondantes au sud des monts Kissi que dans le nord du pays, où l'on compte 150 jours de pluie par an et une hauteur moyenne de 2.300 mm. 2

Pas de noms des mois dans la région de Kissidougou, mais dans le canton de Wende, tout à fait au sud et limitrophe de la Sierra Leone, nous avons recueilli le calendrier suivant, sans pouvoir obtenir la signification des différents noms:

Ces divisions demeurent assez vagues et la longueur d'un « mois » peut varier grandement selon les nécessités du moment.

L'outillage agricole est fort simple : un coutelas, muöy, muèy, fulèy, pour couper les broussailles, jadis fabriqué localement, aujourd'hui acheté dans les boutiques ou sur le marché ; un couteau plus petit, au sommet légèrement courbé, pour saigner les palmiers et en tirer le vin de palme ; deux sortes de houe, dèndo, l'une à fer plus large que l'autre, le fer étroit étant préféré pour travailler la terre détrempée des rizières. On affile les fers en frottant deux lames l'une contre l'autre ; souvent aussi, les pierres tombales servent d'aiguisoir. Pour la moisson, un simple petit couteau, ou même un rasoir indigène, peut tenir lieu de faucille (wöröto, mot malinké).

La fête des prémices correspond en principe à la moisson du riz ; cette dernière s'étalant sur plusieurs mois, la date peut varier dans des huttes assez larges. Nous observâmes la fête, en 1945, au début de décembre dans la région de Kissidougou, où sa date est indiquée aux Kissi par les Malinké musulmans. Cette fête (kafuo en kissi, sanankubusi en malinké) est remarquable surtout, aux yeux des indigènes, par les échanges de plaisanteries injurieuses et de coups, permis ce seul jour, entre « alliés à plaisanteries », börãle (en malinké : sananku) et par les visites que l'on se rend de village à village en costume de cérémonie ; mais les offrandes de riz cuit sur les tombes, le grand repas familial qui suit les libations, n'en sont pas un aspect négligeable.

|

|

|||

| Mois | Hauteur de l'eau en 1946 | Hauteur de l'eau en 1947 | Nombre de jours de pluie en 1947 |

| janvier | ? | — | — |

| février | 2-3 | — | — |

| mars | 124.2 | — | — |

| avril | 124.7 | — | — |

| mai | 206.7 | — | — |

| juin | 136 | — | — |

| juillet | 121.5 | — | — |

| août | 372.2 | 288.6 | 18 |

| septembre | 415.1 | 361.7 | 21 |

| octobre | 301.4 | 222.7 | 17 |

| novembre | 125.6 | 47.4 | 3 |

| décembre | 11.9 | 17 | 1 |

Avant de couper les premiers épis, une libation de bouillie de riz doit encore être offerte au yöm'nina, à l'arbre des « génies » (nina, gyinu, djinn), laissé en place à cet effet lors du défrichement dans chaque rizière. Le premier riz coupé est toujours celui du chef duus les cultivateurs du lieu sont alors requis. Chacun va ensuite moissonner sa propre rizière. En droit, seuls les enfants non mariés vont couper le riz de leurs parents ; en fait, l'entraide entre « frères » du même lignage ou simples voisins est l'usage auquel on ne songerait guère à se dérober. La récolte se fait à la faucille, plus souvent au petit couteau : les hommes avancent en ligne, saisissent une poignée de la main gauche, coupent les tiges à 20 ou 25 cm. de l'épi, en laissant au dernier épi une tige plus longue pour lier la poignée ; les femmes viennent derrière et mettent en bottes les épis coupés ; une botte comprendra de dix à vingt poignées. La division du travail n'est toutefois pas rigide et les hommes peuvent botteler si le besoin s'en fait sentir : sur dix travailleurs (le nombre varie suivant l'importance du terrain) six couperont, quatre lieront les gerbes. La moisson terminée, on sépare aussitôt les épis en deux tas bien distincts, l'un destiné à la consommation immédiate et qui doit, en théorie, durer jusqu'à l'hivernage ; l'autre, plus important (six bottes sur dix environ) comprend les semences et le grain réservé pour les repas de l'hivernage. On s'efforcera de n'y pas toucher avant les premières pluies.

Le riz qui doit être aussitôt consommé est battu sur place au bâton par les hommes, puis porté au village pour y être engrangé dans d'immenses paniers lutés à la bouse ; véritables greniers, ces paniers sont généralement abrités sous la véranda, en bordure extérieure de l'habitation. Le riz mis en réserve pour l'hivernage est laissé en plein air, sur une plate-forme construite à cet effet sur le champ ; et recouvert de paille.

Après la moisson, les pluies cessent entièrement et l'on en profite pour réparer les toits (travail masculin), recrépir les murs (ouvrage féminin). C'est aussi l'époque où l'on plante le manioc, yambei, dans les terres presque épuisées, qui ne pourraient plus porter une autre plante ; les herbes du terrain, mises en tas, sont brûlées, leurs cendres dispersées sur le sol qu'elles engraisseront. Le manioc se repique à la main, « en enfonçant bien » quatre ou cinq boutures à la fois, dans des buttes préparées à la houe ; travail d'hommes, travail minutieux, auquel seuls se livrent ceux « qui ne sont pas paresseux ».

Après la dernière récolte de riz, des arachides, tya, sont plantées sur les rizières moissonnées, que les femmes ont aussitôt désherbées. Les semences d'arachide, décortiquées, sont d'abord mises à germer dans un peu d'eau ; puis hommes et femmes les plantent, deux par trou, dans des buttes disposées à l'avance par les hommes. Les grains germeront au bout de trois ou quatre jours; après une semaine, on bine et on sarcle ; le sarclage sera répété plusieurs fois car les arachides demandent un sol bien nettoyé. La récolte a lieu de mai à juillet, elle sera la bienvenue, venant à l'époque de la soudure : les arachides, très grasses, donnent une nourriture « qui tient le ventre plein ». Aussi « en mange-t-on beaucoup », grillées, bouillies ou en sauce. Sur les marchés, toute l'année, les vendeuses offrent des boules d'arachides fraîches, pilées au mortier et roulées à la main ; la friandise est très goûtée des enfants; les gourmets enrobent la boule de miel, obtenant ainsi des sortes de pralines.

Les patates, bandiye, sont plantées en octobre (certaines dès septembre) sur les champs encore humides où l'on vient de moissonner le fonio : les hommes préparent à la houe des buttes, où l'on repique des boutures par rameaux. Les tubercules mûrissent en novembre-décembre et sont arrachés par les femmes. Fraîches, les patates se consomment rôties, bouillies, surtout en ragoût. Une partie est toujours mise en réserve pour les mois creux ; à cet effet, la ménagère épluche les tubercules et les coupe en tranches qu'elle fait sécher au soleil avant de les serrer dans des paniers. Le surplus sera vendu sur les marchés.

A la même époque (octobre-novembre) commencent à mûrir les taros, waiye, plantés en mars-avril et que les femmes vont chercher avant chaque repas au fur et à mesure de leur maturité. La récolte véritable a lieu en décembre-janvier, où tous les tubercules sont déterrés et mis à sécher à l'ombre. Les Kissi mangent les taros cuits à l'eau bouillante, ou en ragoût que relève une sauce très épicée.

Le mois de bènuföno, qui correspondrait à peu près à mi-novembre-mi-décembre, se termine par la moisson du dernier riz ; riz sec semé en juin, juillet et août, à flanc de coteau sur des brûlis ; riz inondé, semé en rizières en juin-juillet et dont les grains, très gros, mûrissent tardivement.

Vient alors une période de fêtes et de bombances, où les chefs offrent volontiers sur la tombe de leurs ancêtres un sacrifice important, kyèo, agissant à la fois par prudence, par piété véritable, aussi par ostentation (un chef doit savoir dépenser) ; enfin, selon certains, par désir de manger de la viande. C'est l'époque où, tous les deux ou trois ans, le village décide que seront initiés filles ou garçons parvenus à l'adolescence ; il est rare que l'initiation ait lieu la même année pour les garçons et pour les filles : par motif économique, on préfère alterner les deux rituels. Une fête publique marque l'« entrée en forêt », le début, nominal sinon toujours effectif, de la retraite ; la cérémonie qui la couronne aura lieu en février ou mars, à la fin de la saison sèche.

En janvier, les amateurs de miel suspendront dans les arbres des ruches dont l'armature en roseaux tressés est recouverte de feuilles de bananier lutées à la bouse de vache. La récolte se fait trois mois plus tard, au début d'avril.

En février-mars, quelques Kissi plantent des ignames, kule ; mais cette culture est peu répandue, car elle demande beaucoup de soins.

En mars-avril seulement reprennent les vrais travaux agricoles. La première tâche est de préparer les nouveaux brûlis en forêt et les terres restées en jachère depuis au moins cinq ans 2. Pour cela, les broussailles sont coupées au couteau, à hauteur d'homme environ, la base laissée sécher sur pied ; puis hommes et jeunes gens attaquent les arbres à la hache, à 1 m. 50 peut-être du sol, laissant en place les contreforts qui élargissent leur base. Le « champ » restera hérissé de troncs, de racines et de grosses pierres. Quand arbres et branchages sont secs, on les brûle, en s'efforçant d'empêcher le feu de se propager au reste de la forêt. On voit alors les garçonnets plonger dans la fumée, parfois même dans les flammes où ils s'efforcent de capturer tous les petits animaux : rats, écureuils... qui fuient l'incendie. La coutume indigène soumet les feux de brousse à une réglementation stricte : quiconque aura allumé un feu sans prendre les précautions d'usage et n'aura pas prévenu les habitants du voisinage d'une extension imprévue de l'incendie, sera puni de dix coups de cravache et condamné au remboursement de la totalité des dégâts.

Le sol des brûlis n'est pas travaillé : les cultivateurs savent qu'il pourrait être dangereux de remuer la terre végétale, ici très mince et dont on activerait ainsi l'érosion. Au contraire, la terre noire lènde tinile des fonds de vallée devra être ameublie, retournée à la houe deux fois au moins avant les semailles, de manière que l'eau pénètre partout et que la rizière, hundo, devienne un vrai marécage ; travail pénible, travail d'hommes.

Le riz de la moisson précédente, gardé aux champs jusqu'alors, est amené au village, battu au bâton par les hommes ou foulé aux pieds par les femmes, les grains mis dans de grands paniers à l'intérieur des habitations. La paille est recueillie soigneusement et dispersée sur les champs ; brûlée, elle servira d'engrais.

Au moment des travaux agricoles, le ménage vient souvent passer la journée entière sur le brûlis ou près de la rizière, sans revenir au village pour le repas de midi. On part le matin, de bonne heure. L'homme marche devant, portant sa hache, son sabre d'abatis, sa houe, un couteau ; et aussi, pendu à l'épaule, le lien qui lui permettra de monter aux palmiers y recueillir le vin de palme ; la femme vient derrière, un bébé à califourchon dans son dos, assis dans le pagne maternel ; la main droite tient un tison allumé dont la fumée bleue s'élève paresseusement dans l'air du matin, la main gauche soutient la charge du van posé sur la tête : coton cardé à l'arc, une quenouille et un fuseau, peut-être un paquet de colas, emballées dans des feuilles. Les enfants plus grands trottent, tantôt précédant leurs parents, tantôt à l'arrière-garde ; chargés de calebasses, ils portent encore la cage à poules renfermant la volaille qui picorera sur les champs à l'abri des maraudeurs. Sur le terrain cultivé l'année précédente, l'échafaud à riz a subsisté ; sinon, le cultivateur a rapidement édifié une hutte dont le toit en pente raide rejoint le sol. Là, on s'allonge à l'ombre après le repas ; on s'abrite aussi contre la pluie. La femme prépare la nourriture sur trois pierres de foyer. Le mobilier, des plus simples : corbeilles, calebasses.... est ramené chaque soir au village; seuls un mortier et son pilon, une marmite en fonte, restent à demeure. Sur le devant de la hutte, un tronc d'arbre couché sur le sol sert de siège où le cultivateur vient manger son repas, boire son vin de palme ou fumer une pipe.

Les premières pluies tombent en mars au sud des monts Kissi ; en avril, elles ont envahi tout le pays.

Les hommes peuvent alors semer à la volée le fonio hâtif, mösö, sur les rizières de plaine ensoleillées qui ont porté la dernière moisson de riz hâtif, fösa. Le mösö viendra à maturité pendant les mois de soudure, dès juin ou juillet. Une autre variété de fonio, le kasamba, sera semée un peu plus tard, en mai-juin, dans les plaines ensoleillées, mais au sol alors détrempé ; la récolte s'en fera trois mois plus tard, en septembre, octobre et jusqu'en novembre.

A la même époque (mars-avril), hommes et femmes planteront dans les jardins qui avoisinent les habitations des semences de maïs hâtif, sua, et de taros, waiye, mélangées à des gombos. Les hommes retournent la terre à la houe et creusent des trous où les femmes déposent les plants de taros ; quelques jours plus tard (de une à deux semaines), elles enfonceront dans ces mêmes buttes les semences de maïs hâtif. Plusieurs sarclages, travail féminin. Le maïs sera mûr en septembre-octobre, on le mange surtout grillé ; les Kissi laissent aux Dioula la farine de maïs bouillie. Le maïs tardif, planté en mai-juin dans les rizières en même temps que le riz, mûrira en novembre-décembre, en même temps que les premiers taros.

Le moi de mai voit les semailles du riz fösa, qui demande une terre humide, mais non détrempée, et dont le grain allongé et blanc sera mûr cinq mois plus tard. Les hommes sèment à la volée le grain, qui ne sera pas repiqué, mais dont la tige s'allongera à mesure que monte le niveau de l'eau. Comme la moisson, les semailles sont accompagnées d'une offrande de bouillie de riz sur les principaux autels familiaux : tombes du fondateur et de ses fils, qu'abrite au milieu du village une construction fermée, mãndu ; montagne, ou roche, sacrée, luande sola ; arbre sacré, lèngo. Sur tous ces lieux de culte, le doyen dépose une boule de farine de riz en prononçant une courte prière :

« Grands-pères, voici vos nourritures. Donnez-nous du riz, donnez-nous des colas, donnez-nous des femmes et des enfants, donnez-nous la santé. »

Une offrande similaire est apportée au pied de l'arbre ou sur la pierre, autel du génie propriétaire véritable de la rizière.

Les premiers jours qui suivent les semailles, on envoie les petits garçons aux champs : avec leurs cris, leurs conversations à tue-tête d'un terrain à l'autre, avec, aussi, leurs frondes, leurs arcs et leurs flèches, ils doivent écarter les oiseaux pillards qui chercheraient à déterrer le grain, encore à fleur de sol.

Les pluies tombent et chaque jour le paysage verdit. Le riz ne croît pas seul, les mauvaises herbes l'accompagnent et il faut, après les grands sarclages collectifs demandés aux jeunes gens, que les femmes recommencent la besogne « autant de fois qu'il est nécessaire ». De leur côté, les hommes préparent des palissades qui défendront les champs contre les attaques des rongeurs.

Les enfants retourneront un peu plus tard dans les rizières, au moment de la floraison du riz : montés sur de petits échafauds recouverts ou non d'un abri en paille, ils crient pour effrayer les oiseaux et les singes, tapent sur leurs tambours, à défaut, sur des boîtes de conserves vides... Mais une protection purement matérielle serait insuffisante : il faut éloigner les voleurs éventuels, les envieux et les sorciers qui pourraient à l'aide d'un talisman ou d'une formule ruiner la récolte. On recourt dans ce dessein à un charme, à un sara. Le plus courant est peut-être le kwãndyu, tablette en cannes de mil sur laquelle vient battre une longue frange en tiges de graminées : le kwãndyu est suspendu au bout d'une perche plantée dans le champ. Un autre charme, très efficace, également employé dans les rizières et dans les jardins potagers, est une calebasse au fond percé de trous, chaque trou bouché avec du coton : le voleur s'exposerait à une éruption de boutons sur tout le corps, rappelant la saillie des touffes de coton sur la paroi de la calebasse 3. Enfin le yallo est une feuille d'apparence inoffensive, fixée dans l'extrémité fendue d'une baguette fichée en terre ; mais cette feuille provient d'une plante sacrée qui pousse près de l'autel familial, yallo (le « grand » yallo), et en laquelle s'exprime en quelque sorte, la force dynamique du lignage : voler le grain ou les fruits que protège le « petit » yallo (la feuille) exposerait à un châtiment surnaturel. Ajoutons en passant que certains cultivateurs sans scrupules prennent aujourd'hui une feuille quelconque pour en fabriquer un faux yallo, comptant sur la frayeur qu'inspire habituellement pareil objet.

L'époque où fleurit le riz correspond au début de la soudure ; les réserves de riz diminuent et il faut attendre encore un peu pour que le manioc arrive à maturité. La nourriture de base est alors, avec les arachides qui mûrissent en mai et qui sont mangées grillées, bouillies ou en sauce, le fonio hâtif, mösö, semé en mars-avril, dès les premières pluies et qui vient à maturité en juin-juillet. On consomme le fonio d'abord grillé : impossible d'attendre que le grain soit assez sec pour être pilé ; un peu plus tard (juin-juillet), on accompagnera la bouillie de mösö d'une sauce au gombo, basa, dont une variété hâtive, plantée en juin par toutes les bonnes ménagères dans les jardins bordant leur habitation, mûrit un mois plus tard. Une autre variété de gombo se récolte d'août jusqu'en novembre ; elle peut se conserver plusieurs mois. Coupé au couteau et mis à sécher, le basa accompagnera les plats de riz pendant toute la saison sèche.

En juin, hommes et femmes sèment aux abords des ruisseaux, dans les creux de vallée les plus humides, le riz susoka, le plus apprécié, au grain petit et très blanc ; et le riz mèlèke, qui mûrira le dernier. Dans les mêmes rizières, ils déposent des semences de maïs tardif, qui viendront à maturité en saison sèche (novembre-décembre).

Le manioc, yambei, repiqué en novembre, est mûr à partir du mois de mano (juin ?) ; au même moment et un peu plus tard (juin-juillet), on sème le riz tardif qu'on moissonnera en décembre, et aussi le fonio tardif, kasamba. Le moment approche où l'on entendra la tourterelle, sarakokuo : signe que les pluies vont bientôt cesser. La tourterelle chantera pendant toute la saison sèche pour ne se taire qu'aux approches de l'hivernage. Dès ses premiers chants, on arrête les semailles du riz, qui jaunirait sans mûrir ; et l'on commence à planter du manioc dans les champs dont la terre ne pourrait plus porter une plante en hauteur.

Fin juillet, au plus tard avant le 15 août, tout le riz de la récolte précédente est épuisé ; avec le fonio grillé ou bouilli, les indigènes doivent se contenter pour leur nourriture de tubercules, principalement de manioc dont les femmes vont arracher les plants au fur et à mesure de leur maturité, presque chaque soir ; et de patates mises à sécher quelques jours, puis pilées au mortier pour donner une farine avec laquelle la ménagère préparera une bouillie ou, plus consistant, un « gâteau » qu'elle servira accompagné d'une sauce à base d'aubergines, ba. Petites, rondes, très amères, ces aubergines ont été plantées à la même époque que le fonio et mûrissent en même temps.

Le riz, semé au début de mai, sera mûr en septembre. Sa récolte coïncide avec la fin de l'année indigène. A la même époque, on récolte encore du maïs hâtif et du fonio ; et l'on plante les patates qui mûriront en décembre, époque d'abondance.

Un exposé des ressources alimentaires des Kissi serait incomplet sans la mention du palmier à huile, wawo, dont la silhouette, détachée de la forêt, signale toujours la proximité d'une agglomération : si le riz donne la nourriture de base, le palmier fournit l'huile servant à accommoder ce riz ; et sa sève fermentée se transforme en un alcool non moins apprécié.

Mais ce ne sont pas les seuls produits que l'indigène demande au palmier à huile et l'on pourrait, ici comme pour toute l'Afrique guinéenne, parler d'une « civilisation du palmier », étant donnés les usages multiples que les habitants ont su tirer des différentes parties de l'arbre.

Les fibres dont on a exprimé l'huile sont soigneusement conservées séchées, elles serviront à allumer le feu. Les cendres des fleurs mâles peuvent remplacer le sel, rare ou d'un coût trop élevé. Le pédoncule

qui porte le régime, effiloché, devient un balai. Des spathes enveloppant le régime, on tire une fibre que l'on utilise pour réparer les calebasses fendues. Les feuilles donnent une couverture pour les toits, des écrans pour protéger de jeunes plants contre le soleil, des barrages pour la pêche, des hottes pour le transport des colas... Le pétiole fournit des chevrons pour les toits ; débité en lattes minces, on en fait des pièges à rats ; dans certains cantons aussi, des nasses. Le duvet recueilli à la base des feuilles s'enflamme aisément et peut servir d'amadou pour le briquet, en l'absence d'allumettes. Le bourgeon terminal donne le chou palmiste que l'on mange cru, ou cuit. Enfin, le tronc lui-même, une fois abattu, est attaqué par les larves d'un gros coléoptère et le « ver palmiste » est une friandise recherchée.

En ses grandes lignes se trouve reproduit le tableau de l'année agricole tel que nous le dictèrent les cultivateurs kissi : image de leurs travaux tels qu'ils les voient. A nos yeux d'Européens, ce tableau demeure incomplet, car seules y figurent les cultures traditionnelles correspondant à la base de la nourriture locale : riz (les différentes espèces), maïs et fonio, plantes à tubercules (manioc, patates, taros), légumes verts enfin (gombo, tomates, aubergines ... ) nécessaires à la préparation de sauces dont l'amertume relèvera la fadeur des monotones bouillies. Les Kissi connaissent aujourd'hui d'autres cultures, d'introduction récente, dont le produit n'est pas destiné à la consommation intérieure, mais presque uniquement à l'exportation. L'importance de ces cultures nouvelles croît chaque jour, car les Kissi ne peuvent plus vivre en économie fermée. Ils ont chaque année besoin de plus d'argent, que ce soit pour pouvoir se marier (le père de la jeune fille exige une dot dont le chiffre va croissant ; la fille elle-même « a besoin » d'une robe, d'un foulard, d'un collier ... ) ; pour acheter des cotonnades ou pour payer un impôt de capitation plus lourd chaque année (200 fr. C. F. A. en 1948). Ainsi s'étendent rapidement les plantations de café et de colas.

Les colatiers 4 sont plantés dans des îlots de forêt, à l'abri de grands arbres, près de bananiers, de poivriers, etc... La récolte des noix se fait en saison sèche, du 15 octobre à fin décembre ; une autre récolte, médiocre, a lieu en mai-juin. Les fruits sont exportés vers les grands marchés du Soudan : Siguiri, Bamako, Ségou. La noix de cola destinée à donner un arbre est d'abord mise sur un lit de sable humide au fond d'une poterie ; sitôt la germination, le jeune plant est transporté sur son emplacement définitif, généralement au bord du sentier qui, dans l'îlot de forêt, conduit au village. Un trou profond d'environ 0 m. 60 reçoit le jeune arbre, dont la base est entourée de fumier. L'arbre ne sera jamais taillé, car tout colatier est, par sa nature, sacré. Il commencera à donner des fruits au bout de trois ou quatre ans, mais n'atteindra un rendement vraiment sérieux qu'après quinze ans. Un colatier adulte et en bon état, âgé de 25 à 30 ans, donne une moyenne de 400 noix par an. L'arbre fleurit en mars-avril, ses fruits sont cueillis avant leur pleine maturité. La cueillette est un travail d'hommes, « parce qu'il faut monter sur l'arbre ». Les fruits cueillis sont aussitôt lavés, puis enveloppés dans des feuilles larges et charnues de l'arbre pöwu (malinké orofira, ouoro foura, Piper umbellatum). Au bout de huit à dix jours, on ouvre le paquet, on ôte l'enveloppe blanche du fruit, maintenant noircie et en partie détruite, on lave les noix dans une eau savonneuse et on fait sécher, avant d'envelopper les colas dans de nouvelles feuilles de pöwu. L'opération est recommencée plusieurs fois, le revêtement imperméable que forment les couches de feuilles superposées maintient l'humidité. Les Kissi distinguent plusieurs espèces de cola :

Les indigènes s'efforcent de garder leurs noix le plus longtemps possible pour ne les vendre aux colporteurs malinké qu'au moment de l'hivernage, où elles sont le plus rares. Les transactions, toujours très longues, ont lieu de préférence la nuit, pour dissimuler un plus grand nombre de noix gâtées. Toutefois, les nécessités de l'impôt, qui doit être acquitté en février, mettent souvent les producteurs en état d'infériorité vis-à-vis de leurs acheteurs qui les exploitent sans merci. Les Kissi qui ont pu garder quelques charges de noix prendront leur revanche pendant l'hivernage et le cours des noix varie ainsi du simple au double entre janvier et juin (soit de 5 à 10 fr. les vingt, de grosseur moyenne).

|

|

|

Une autre culture, d'introduction récente (depuis 1918) et tout entière destinée à l'exportation, est celle du café (kafe). Les caféiers (arabica ou robusta) sont plantés en bordure de la forêt, car ils ont besoin de soleil ; et le développement des plantations, avec le déboisement brutal qu'il implique, serait un danger pour le sol s'il s'accentuait trop rapidement. Le café est mûr en saison sèche, à partir de décembre. Pour la cueillette, on se contente de secouer l'arbuste et de ramasser les fruits tombés. Recueilli dans des paniers, le café est porté au village et étalé au soleil, devant les habitations où il séchera pendant neuf à dix jours. Au bout de ce temps, les femmes pilent les fruits dans un mortier pour en détacher la pellicule extérieure qui doit s'enlever presque seule si les grains sont bien secs. On étale à nouveau le café sur le sol pour qu'il finisse de sécher, piétiné sans souci par les passants. La récolte est alors prête pour la vente aux commerçants blancs, libanais ou noirs, qui viennent charger le café en sacs sur leurs camions. Les Kissi eux-mêmes ne boivent pas de café ; certains, retour d'Europe ou de villes africaines, en ont pris le goût, mais l'on préfère en général l'amertume plus grande de la cola. En janvier 1946, le café s'est acheté jusqu'à 7 et 8 fr. le kilo, au producteur; il est monté à 30 fr. en 1947, à 50 fr. en 1949. Le problème principal, pour le commerçant, est ici celui du transport et de l'évacuation de ses produits 5.

Le droit foncier indigène en Afrique est souvent décrit de manière assez vague comme « tribal » et « communal ». Aujourd'hui encore chez nos Kissi, la terre en soi n'offre pour ainsi dire aucune valeur économique nul ne s'en soucie avant qu'elle ait été défrichée selon un trait d'ailleurs commun à bon nombre de sociétés africaines.

La base de l'administration foncière est ici le village et la terre relevant du village correspond à l'ensemble des terrains appartenant à ses habitants et cultivés par eux.

Pratiquement, la nature du droit foncier, son étendue, ses conditions d'existence, etc..., varient suivant le terrain considéré.

La forêt sacrée, bundo, correspond dans la réalité à une portion seulement de cette forêt où s'abrite le village. Là se trouvent les autels des cultes publics : rocher sacré, arbre sacré, parfois mare sacrée où l'ancêtre du lignage venait prendre un bain quotidien et recevoir les instructions de ses pères (le pays des morts se situe encore au fond des eaux). Nul ne songerait à déboiser la forêt sacrée, dont les indigènes connaissent les limites exactes et qui doit demeurer telle que l'ancêtre l'a connue.

|

|

|

Vient ensuite la forêt qui n'a pas été défrichée parce que nul n'en avait besoin ou parce que les autorités du village (le chef, les vieillards) l'ont interdit pour un motif quelconque : la forêt protège contre une attaque éventuelle, elle donne de l'ombre, elle fournit le bois nécessaire aux besoins domestiques. Toutefois, si un coin boisé n'offre pas une utilité publique évidente, tout habitant du village, tout étranger même, qui en a reçu l'autorisation, peut débrousser une certaine portion de terrain pour la cultiver. Aussitôt le terrain mis en friche, la situation change, car le travail ainsi dépensé a donné de la valeur au sol, qui désormais appartient au cultivateur, nul ne peut plus s'en emparer. Aussi longtemps que le premier défricheur continue d'exploiter son terrain, lui et ses descendants en gardent la possession. Lors même qu'un travailleur abandonne une terre épuisée, il ne l'appelle plus « mon champ », mais en parle comme de « mon ancien terrain », voulant indiquer par là qu'il entend conserver dessus un droit de regard. Il peut prêter son terrain, le mettre en gage, etc. il le transmettra à ses fils. L'occupant temporaire est donc quelque chose de plus qu'un simple détenteur, son droit s'étend sur une période plus longue que l'occupation proprement dite : coutume nominale si l'on songe au mode d'exploitation du sol dans une région où le terrain cultivé pendant cinq ou six années doit ensuite rester en friche un temps presque égal ; le droit du cultivateur sera respecté durant toute la jachère.

| Produits | Kissidougou (tonnages) |

Guéckédou (tonnages) |

Total (tonnages) |

| riz | 1.200 | 340 | 1.540 |

| palmistes | 2.500 | 1.000 | 3.500 |

| huile de palme | 100 | 80 | 180 |

| café | 1000 | 200 | 1.200 |

L'exportation des colas ne figure pas sur ce tableau : elle serait difficile à fixer.

En règle générale, les fils cultivent les terres défrichées par leur père, chaque jeune homme recevant de son père un terrain correspondant à ses besoins. Si les champs et les rizières du père ne suffisent pas à assurer la nourriture de tous ses enfants, le plus jeune défrichera un coin de forêt, s'adressera à un voisin qui détient plus de terres qu'il n'en peut cultiver, ou aura recours à un parent d'un autre village, par exemple au frère de sa mère ; ce dernier ne peut pas lui opposer un total refus.

A la mort du chef de famille, la terre qu'il contrôlait : champs, rizières, jachères, brûlis... continuera d'être cultivée d'un seul tenant, au moins pendant un temps. Ses fils, en fondant leurs propres ménages, peuvent encore diviser le sol entre eux, le plus souvent selon la première répartition faite par leur père mort. Les absents conservent leur droit et même s'ils n'ont pas donné signe de vie pendant de longues années, à leur retour ils peuvent toujours réclamer une portion des terres familiales. A la base de la propriété foncière, nous trouvons donc la propriété individuelle, devenant propriété familiale à mesure que la famille s'accroît, puis redevenant propriété individuelle.

Si le mort ne laisse qu'un fils unique encore enfant, ses champs sont répartis entre les frères cadets du défunt. Dans ce dernier cas les frère doivent, en principe, restituer les terres à l'héritier véritable, c'est-à-dire au fils, lorsque ce dernier atteint l'âge adulte, après son initiation. Dans la pratique, on assiste parfois à des conflits où la personnalité de chacun et aussi l'opinion publique peuvent jouer un rôle déterminant.

La terre ainsi possédée peut être prêtée sans en référer à personne, mise en gage pour payer une dette ou, selon un usage qui tend à se répandre, pour trouver l'argent liquide de l'impôt : la possibilité d'une culture permanente, sans jachère, donne aux rizières inondées une réelle valeur économique et le prêteur avancera une somme convenue contre l'usage partiel ou même exclusif du terrain jusqu'à son remboursement intégral. Cette pratique n'est pas sans danger : poursuivie un certain temps, elle aboutirait à déposséder les cultivateurs de leurs meilleures terres.

En cédant le droit d'usage d'un terrain, on ne cède pas pour autant la propriété des arbres fruitiers : les bananes, les mangues ou les oranges qui peuvent pousser sur un terrain prêté reviennent en droit au seul propriétaire ; en pratique, les fruits sont souvent partagés à l'amiable entre propriétaire et usager.

Enfin, dernier type de propriété foncière, les jardins potagers qui

touchent aux habitations sont répartis entre les femmes du village selon un principe de stricte individualité : deux épouses d'un même homme ne cultivent pas ensemble le même jardin, mais exigent une division : chacune, en sa qualité d'épouse, détiendra son jardin, où elle plantera ses légumes lui permettant de préparer sa cuisine ; l'excédent, vendu au marché, grossira son pécule. L'individualisme très poussé des femmes s'oppose au sens collectif des hommes, conscients d'appartenir à un lignage précis, originaire d'un village précis. La femme, elle, que le mariage fait sortir très tôt de sa famille n'est jamais beaucoup plus, du point de vue juridique, que la « locataire » de son mari. Le droit foncier a donc pour base les liens de parenté : un Kissi cultive les champs que son père, ou son frère aîné, cultivait avant lui. Mais cette base n'est pas exclusive, puisque des individus ou même de petits groupes de parents peuvent émigrer dans un autre village dont ils cultiveront une portion des terres. Un homme peut encore obtenir le droit de cultiver d'une manière temporaire un terrain qui dépend d'un autre lignage : il remettra, en signe d'hommage, les premiers épis moissonnés sur son terrain au propriétaire, qui joindra ces épis aux prémices offerts chaque année sur l'autel de ses ancêtres. Si le détenteur ne s'entend pas avec les gens du village, on le priera au bout d'une ou de deux récoltes d'aller chercher ailleurs sa subsistance.

Ainsi le contrôle de la terre, à l'intérieur du cadre des liens de parenté, se trouve soumis à un changement presque insensible, mais continu. Le chef de village joue ici un rôle important, car en l'absence de loi bien nette, il doit s'efforcer d'obtenir une répartition qui corresponde autant que possible aux besoins et aux charges de chacun, au nombre de personnes à nourrir dans chaque foyer, au montant de l'impôt, etc...

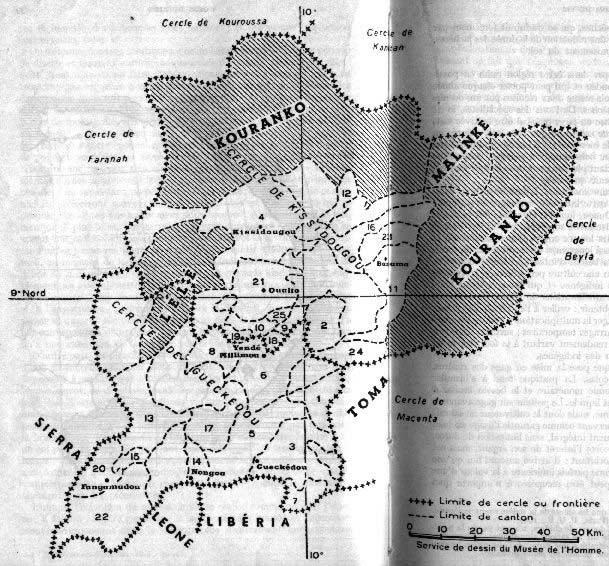

Pays Kissi. Cantons visités

|

|

« Gens du riz » — tels les désignent leurs voisins malinké —, fiers de l'être les Kissi néanmoins, par une « négligence » curieuse à nos yeux, ne prennent pas la peine de repiquer leurs semences ; ajoutons que leurs rizières inondées sont submergées et non irriguées. A première vue, un étranger serait donc tenté de juger rudimentaires les procédés indigènes de culture du sol.

Il s'apercevrait bientôt que ces paysans n'en possèdent pas moins des connaissances précises en ce qui concerne leurs différents terrains et les espèces qu'il convient de faire porter à chacun. Le cultivateur indigène qui choisit l'emplacement d'un nouveau champ se guide sur plusieurs indices : couleur et contexture du sol, densité de sa végétation (herbes, buissons, petite forêt, forêt épaisse), nature de cette végétation. Les terrains cultivés se cachent souvent loin des routes fréquentées afin d'éviter les voleurs et plus encore les jeteurs de sorts : par envie des champs aperçus, ces derniers ruineraient la récolte.

Les Kissi distinguent au moins neuf variétés de riz, sans doute plus 6 : nous reproduisons ici les indications des cultivateurs indigènes. Les variétés les plus appréciées sont le susoka et le fosa.

L'agriculture indigène ne connaît comme engrais que la paille du riz, dont les cendres sont dispersées sur le champ avant les semailles, vraisemblablement à l'imitation de la culture sur brûlis. Mais la terre noire des vallées, lènde tingile, en bordure des ruisseaux, peut être cultivée année après année sans jamais aucun repos, à la seule condition d'être retournée à la houe deux fois avant chaque hivernage ; des canaux de dérivation, s'ils sont bien entretenus, permettent en période de crue d'éviter l'inondation de la rizière. Sont également cultivés sans relâche les jardinets situés à l'arrière des habitations, en bordure du village ; seules terres régulièrement fumées par les déjections des chèvres et des moutons que les habitants recueillent.

Sur la pente des collines, la couche d'humus est mince et les cultures se font sur brûlis: un champ situé ainsi doit être abandonné deux années sur trois pour laisser la végétation se reconstituer : à la fin de la deuxième saison sèche, le cultivateur met le feu aux herbes dont les cendres serviront d'engrais. N'étant plus retenue par des racines profondes, la terre de ces collines est vite lessivée ; les pluies torrentielles, laissant la roche à nu, accroissent le déboisement.

Une forme de culture itinérante plus évoluée que le simple brûlis est pratiquée en terrain plat ensoleillé, elle combine jachère et assolement. Depuis longtemps, les cultivateurs ont reconnu l'utilité d'une alternance des cultures faisant succéder à une plante en hauteur une plante rampante : ainsi enfouissent-ils leurs semences d'arachides et de patates en octobre sur un champ dont ils viennent de moissonner le riz ou le fonio. Plutôt que d'une rotation des cultures, on pourrait parler ici d'un parcours de culture, où les espèces se succèdent dans un certain ordre aboutissant régulièrement à une jachère de plusieurs années. Les indigènes pratiquent plusieurs types d'assolement, difficiles à bien distinguer les uns des autres, les intéressés eux-mêmes n'en éprouvant pas le besoin. Nous donnons à titre d'exemple une succession de cultures assez répandue:

Cet assolement se pratique à partir de la forêt ou de la jachère. Les espèces semées ou plantées peuvent varier, leur succession se présente toujours dans le même ordre : d'abord le riz ; puis, à mesuré que la terre se fatigue, le cultivateur lui fait porter des plantes dont les racines fouillent le sol à une plus grande profondeur; en dernier lieu seulement vient le manioc : les indigènes apprécient dans ce dernier sa faculté de rester dans le sol pendant deux ans et d'être récolté par tubercules séparés, mais les racines profondes du manioc épuisent le sol, qui doit rester ensuite en jachère pendant plusieurs années 8.

En résumé, les cultivateurs kissi connaissent au moins quatre modes différents de culture : rizières inondées, cultivées sans repos ; jardins potagers, cultivés sans relâche grâce à l'apport de fumier animal, mais dont l'étendue est forcément limitée ; champs de savane ou de forêt, cultivés cinq ou six ans de suite, puis laissés en jachère pendant une durée au moins égale; enfin, beaucoup moins répandue, la culture sur brûlis, où le sol doit rester inculte deux années sur trois.

Le pays kissi se présente donc comme une région particulièrement favorisée au point de vue agricole, puisqu'on y trouve à la fois du riz, sec et inondé ; des tubercules; des bananes; et même une production commerciale, colas et café.

On s'étonne, dans ces conditions, que les habitants parlent d'une période de disette et assurent souffrir chaque année de la faim au mois de juillet-août. Nous n'avons pu faire d'observations directes à ce sujet, ne nous trouvant pas sur place à cette époque. Il y aurait lieu de se demander dans quelle mesure il ne s'agit pas plutôt d'un changement de régime durant ces semaines où, les provisions de riz épuisées, il faut bien se contenter de fonio grillé, « la plus misérable peut-être des céréales qui soit au monde 9 » ou des tubercules (taros, patates, manioc ... ) qui peuvent être récoltés à cette époque. Si favorisés soient-ils par rapport à nombre de populations africaines alors limitées aux produits du ramassage, les Kissi doivent ressentir très vivement cette modification dans leur alimentation, car ils préfèrent le riz à n'importe quel tubercule et même aux céréales : un repas sans riz pour eux n'existe pas ; en l'absence de ce dernier ils préféreront souvent ne pas manger et c'est peut-être ce qui se produit plus d'une fois au moment de la soudure. Ajoutons aussi le fait, mentionné plus haut, que certains paysans dépourvus de ressources se voient obligés de vendre une partie de leurs réserves en février pour acquitter l'impôt ; réserves dont l'absence se fera sentir quelques mois plus tard, au moment de la soudure. Enfin, l'administration européenne, au début de la dernière guerre, a demandé aux paysans kissi un effort supplémentaire : depuis cette époque, chaque indigène imposable doit fournir en nature 15 kgs de riz par an, destinés à la constitution de réserves et à l'exportation, principalement vers le Sénégal. Encore faudrait-il s'assurer que cet accroissement apparent dans la production du riz n'a pas correspondu à un appauvrissement de la ration alimentaire ; non plus qu'à une extension de la culture sur brûlis.

D'autre part, les plantations de colatiers et de caféiers assurent aujourd'hui un marché extérieur dont on peut supposer qu'il s'ouvrira plus largement à mesure que s'amélioreront les moyens de communication. Normalement, ce développement des plantations devrait permettre aux indigènes d'atteindre un niveau de vie supérieur au niveau actuel. La multiplication des plantations de caféiers n'en pose pas moins un double problème : veiller à ce que le déboisement ne s'accentue pas trop vite, la brutalité du défrichement qu'implique une telle culture, la mise à nu du sol pendant des mois, pouvant amener la ruine du terrain en peu de temps ; veiller, aussi, à ce que les plantations ne se concentrent pas toutes aux mains de quelques individus, chefs de canton ou chefs de village, commerçants ou prêteurs sur gage, cette dernière qualité se confondant aisément avec les précédentes.

Enfin, si l'élévation du niveau de vie se réalise comme on vent l'espérer, il faudra prendre garde que la salubrité plus grande et l'accroissement correspondant dans la démographie n'entraînent une extension des cultures annuelles de plantes sèches, qui se traduirait forcément par un déboisement plus rapide ou par une réduction de la durée des jachères, c'est-à-dire en définitive par l'épuisement du sol.

La première culture à développer dans cette région riche en possibilités serait celle de la rizière inondée et qui peut porter chaque année de bonnes récoltes régulières, parfois même deux récoltes par an, ou une récolte de riz et une de cultures sèches. De l'avis des spécialistes, le riz inondé est la seule plante qui puisse en pays tropical être cultivée sans relâche sur le même sol, à l'unique condition que l'eau soit assurée en quantité convenable 10. Or il semble bien que les Kissi ne produisent pas aujourd'hui assez de riz pour leur consommation puisque, selon leurs propres dires, ils en manquent pendant plusieurs semaines chaque année 11. La culture du café ne devrait venir qu'ensuite.

Comment améliorer la riziculture inondée ? L'administration européenne, à Guéckédou, a fait dans cette intention aménager en pépinière modèle une boucle de la rivière Ouaou, inondée en saison des pluies et dont le rendement se trouve évidemment supérieur à celui des rizières indigènes. Jusqu'ici les cultivateurs locaux ont paru peu sensibles à la démonstration ; ils le resteront aussi longtemps qu'ayant assez de terres à leur disposition ils n'auront pas besoin d'intensifier leur production. La solution n'est pas à chercher en une culture perfectionnée, trop différente de celle que pratiquent les indigènes et qui bouleverserait leurs habitudes; mais plutôt dans des améliorations de détail, modestes en soi, par cela même plus faciles à obtenir : veiller à l'entretien des canaux d'irrigation ; si possible en encourager la multiplication ; étendre les zones d'inondation par la création de barrages temporaires ; surtout, sélectionner les semences, le principe d'un rendement variant à la fois avec le sol et avec l'espèce étant déjà connu des indigènes.

Un dernier problème est celui que pose la mise en gage des rizières, des plantations de café ou de colas. La pratique tend à s'installer avec le développement de l'économie monétaire et le besoin croissant qu'éprouvent les indigènes d'argent liquide. Le prêteur sur gage avancera une certaine somme, souvent minime, mais dont le cultivateur ne saurait absolument pas se passer, en se réservant comme garantie l'usage exclusif du terrain jusqu'à son remboursement intégral, sans limitation de durée. Le prêteur trouve là en quelque sorte l'intérêt de son argent, mais cet intérêt peut atteindre un taux exorbitant : il arrive aujourd'hui qu'une rizière garantisse le prêt d'une somme parfois inférieure à la valeur d'une seule récolte. La terre engagée peut être récupérée à n'importe quel moment, un gage n'est jamais perdu — en principe. En fait, le débiteur qui s'est engagé pour une somme bien supérieure à ses possibilités et sans indication de durée n'a souvent aucun moyen de se libérer. Le mouvement ne fait que s'esquisser, mais si aucune protection n'était assurée au cultivateur indigène, l'on assisterait bientôt à la répétition de ce qui s'est déjà produit en Sierra-Leone, à la création d'un véritable prolétariat agricole, soumis à des conditions de vie infiniment plus dures que celles qu'ont jamais connues ses membres jusqu'ici 12. Sans interdire la mise en gage d'un terrain, unique moyen souvent pour le cultivateur de se procurer une somme indispensable, l'on pourrait envisager un règlement prévoyant les conditions de cette mise en gage : il faudrait surtout en limiter la durée, spécifier par exemple qu'au bout d'une année, la rizière doit être rendue contre remboursement total de la somme avancée ; après deux ans, contre remboursement des trois quarts ; après trois ans, contre remboursement de la moitié; après quatre ans, contre remboursement du quart ; après cinq ans, sans autre formalité. Toute échelle de cet ordre devrait naturellement être établie compte tenu de la somme prêtée, de la nature du terrain, des espèces qu'il peut porter, etc... Pareil usage ne viendrait pas heurter la coutume indigène, qui admet, comme dans beaucoup de sociétés africaines, de voir un cultivateur prêter son terrain pendant un temps, et le reprendre une fois mis en état.

| L'année agricole. | ||||

|

|

|

|

||

|

|

|

|||

| 15 oct.-15 nov. |

|

|

|

|

| 15 nov.-15 déc. |

|

|

|

|

| 15 déc.-15 jan. |

|

|

|

|

| 15 jan.-15 fév |

|

|

|

|

| 15 fév-15 mars |

|

|||

| 15 mars-15 avril | taros - gombo - maïs hâtif - aubergines |

|

|

|

| 15 avril-15 mai |

|

|

|

|

| 15 mai-15 juin |

|

|

|

|

| 15 juin-15 juillet |

|

|

||

| 15 juillet-15 août |

|

|

||

| 15 août-15 sept. |

|

|||

| 15 sept.-15 oct. |

|

|

||

Notes

1. Maalo, mot malinké, le riz cru ; mais mumu, le riz cuit.

2. Selon le Dr Neel (Deux peuplades ... , p. 455), « au début de chaque année, le chef (de famille ? de village ?) assisté des anciens, procède à la répartition des lots qui ont été laissés en jachère pendant cinq ans. » Nous n'avons rien observé de semblable, tous nos informateurs étaient d'accord pour assurer que le droit de l'ancien cultivateur persiste sur la jachère dont il peut seul disposer.

3. Cf. Schwab, The Tribes of the Liberian Hinterland (Cambridge, Mass., 1947), p, 65 : chez les Mano et les Ge, du nord du Liberia, « on voit souvent pendus à des fourches qui s'appuient à des arbres, des fragments de calebasses troués, chaque trou bouché par du « coton » de fromager; le voleur, pense-t-on, verrait sa main enfler et crever en autant de boutons que la calebasse offre de trous. » Cf. D. Paulme, Le culte du yallo, op. cit.

4. Sur la culture des colatiers en pays kissi, Cf. Casteran. Les kolatiers du pays de Kissi, in Bull. Soc. Acclim., 1909.

5. La production commercialisée en 1949-50 pour les deux cercles atteint les chiffres suivants (Guide A.O.F., 1950-51)

6. « Une trentaine de variétés de riz sont cultivées dans le nord-ouest forestier de la Côte d'Ivoire auxquelles il faut certainement en ajouter quelques autres qui nous sont encore complètement inconnues. » (R. Portères, Notes sur la riziculture indigène du nord-ouest forestier de la Côte d'Ivoire, in Bulletin du Comité d'Etudes Historiques et Scientifiques de l'A.O.F., XVIII (1935), 92-127). Au Soudan, on a, pu relever 55 variétés de riz. (P . Viguier, La riziculture indigène au Soudan français, Paris, 1939).

7. « Le fossa est la meilleure des variétés cultivées dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, son rendement est élevé (890 kgs à l'hectare en rizière irriguée) il est susceptible d'être cultivé en irrigué ou en sec. » (R. Portères, op. cit.)

8. « ... il y a donc succession de cultures sur le même terrain mais c'est, en un sens, le contraire de l'assolement des pays tempérés à agriculture intensive. Celui-ci est conçu de façon à permettre une exploitation ininterrompue de la terre qui ne cesse de s'enrichir. L'autre est conçu de façon à épuiser totalement la terre, jusqu'à. l'abandon. » J. Richard-Molard, Afrique occidentale française (Paris, Berger-Levrault, 1949), p. 121.

9. J. Richard-Molard, ibid., p. 46.

10. Cet avantage est peut-être dû à ce que les algues de la rizière fixent de l'azote. Cf. P. Gourou, Les pays tropicaux (Paris, P.U.F., 1947).

11. Nous regrettons de ne pouvoir ici donner de chiffres, n'ayant pas eu la possibilité matérielle de réaliser une enquête sur les rations alimentaires. L'impression générale reste celle de variations considérables, une capacité d'absorption proprement prodigieuse s'accompagnant d'une faculté de jeûne prolongé.

12. Cf. C. K. Meek, Land Law and Custom in the Colonies (Oxford University Press, 1946), pp. 259-260.

Contact :info@webguine.site

webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa © 1997-2013 Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.