Danseurs du kalé.

Académie des Sciences d'Outre-Mer. Paris. 1984. 380 p.

Alors que les clans ont rapidement perdu leur unité du point de vue territorial et politique (le seul trait d'union persistant entre les membres d'un même clan étant le lien totémique) et alors que le pouvoir politique, d'origine éminemment guerrière, restait assez inconsistant (les alliances imposées par la force se défaisant quand celle-ci s'affaiblissait), le village demeurait l'élément permanent de la Société.

Ensemble de familles étendues appartenant à des clans différents, le village offre l'image la plus exacte de la Société forestière.

La plupart des légendes ayant trait à la fondation d'un village rapportent que le fondateur traînait avec lui une perche garnie de fétiches et munie d'un crochet à son extrémité. Là où le crochet s'était pris dans une racine ou un fourré, on devait s'arrêter pour construire les première cases. Il faut préciser que si l'endroit ne convenait pas aux émigrants, ceux-ci s'empressaient de consulter les gris-gris qui immanquablement répondaient qu'il y avait erreur et qu'il fallait poursuivre la route. Ainsi en fut-il lors de la fondation de Dyecké (G'benson). Il existe des variantes : en certains endroits c'est un anneau que le fondateur porte au pied et qui s'accrochera à l'emplacement du futur village, ailleurs encore C'est un chien qui portera cet anneau à la patte.

D'autres considérations ont guidé le fondateur de village, mais rarement un village a été créé à partir de zéro sous la forme et à l'emplacement que nous lui voyons aujourd'hui. Les Kpellé et les Manon ne sont pas arrivés dans la forêt le cadastre dans leur sac de raphia. Le peuplement primitif devait être très dispersé : des familles étendues devaient vivre isolées, chacune occupant un hameau plutôt qu'un village. Ce que nous appelons de nos jours « le hameau de culture » doit donner une idée de ces premiers groupements. L'important était de manger, on faisait donc son champ de riz au milieu duquel on construisait quelques huttes ou cases pour abriter les membres de la famille et le grenier pour mettre la récolte. Tous les récits que nous avons recueillis suggèrent cette vue.

Il fallait l'arrivée d'une fraction de clan plus puissante pour que se groupassent autour d'elle les habitants des hameaux environnants. Ou bien l'un de ces hameaux prospérait plus que les autres et constituait bientôt un pôle d'attraction par sa force et sa richesse. Peut-être aussi les soucis de défense commune sont-ils à l'origine de ces créations de village, dès que la menace d'un ennemi se faisait plus pressante (Toma, Malinké, etc.).

Les guerres incessantes que se firent villages et cantons jusqu'à l'occupation française, eurent pour conséquence une instabilité du peuplement : les villages incendiés et razziés disparaissent, se reconstruisent ailleurs, s'ajoutent à d'autres ou émigrent et reviennent au même emplacement une fois la tempête passée. Il y a fort peu de villages, si encore il en existe, qui occupent actuellement la même place qu'il y a un siècle.

Les exemples sont nombreux et nous devons nous limiter.

A l'extrême-sud du G'Benson dans la pointe formée par le confluent du Mani et du Nyé, des familles appartenant aux clans Ga, Ma, Boo, vivaient éparses dans la forêt. Il fallut l'arrivée d'une fraction du clan Gonon pour que ces familles s'unissent en deux villages. Ce clan Gonon est d'origine étrangère (Kpellé) alors que les clans précités sont Manon (sauf Boo qui est également Kpellé). Il serait venu du Boo par Ouloyakolé et Béta, dans le Ounah, Galapaye et Banzou dans le Niékolé ; puis il se serait installé à Koimo (Libéria), enfin il aurait repassé le Mani pour créer Gonon et Kohoui avec les éléments Ga, Ma et Boo qui se trouvaient dans la région.

Dans le même canton Manon du G'Benson, la création de Dyecké résulte de l'association de cinq hameaux fondés par les descendants d'un Mami de Karana, Mingoura, qui avait dû fuir son pays pour avoir dévoilé les secrets de l'Initiation. Mingoura avait créé Korohouon, puis Véha à huit cents mètres du Dyecké actuel sur la piste Sin-Naapa. Certains habitants de Véha se détachèrent de ce village pour habiter le hameau de Bo-Mei sur l'emplacement de champs qu'ils avaient cultivés.

Trois fils de Mingoura fondèrent trois autres hameaux :

Les habitants de Véha partirent au Libéria où ils s'établirent comme guérisseurs. Un peu plus tard, ils reprirent la route du G'benson sous la direction de leur chef Gon-ti. Ils avaient attaché un paquet de gris-gris à une gaule et, là où elle devait s'accrocher, là devait être l'emplacement du nouveau village. C'est au marigot Véi que le fait se produisit ; cependant les gris-gris consultés répondirent qu'il fallait aller plus loin.

La gaule se détacha mais le marigot devint sacré et il fut désormais interdit d'en manger le poisson. Elle s'accrocha à nouveau à l'endroit du carrefour actuel de Dyecké. Aussitôt les Manon se mirent à défricher, à construire quelques cases et à fabriquer un de ces tambours formés d'un tronc d'arbre creux muni d'une fente latérale et sur lesquels on frappe avec des bâtons. Chaque jour à l'aurore, un homme devait en jouer pour appeler les frères de race qui se trouvaient dans les quatre autres villages. Gon-ti déclara que s'ils persévéraient dans leur entreprise, le village dépasserait les deux marigots Boffra et Véi! car les habitants de Gola-G'beipa-G'bala et Bo-Mei se joindraient à eux et les filles de Dyecké engendreraient désormais une race de chefs ; on cite à l'appui de sa prophétie le fait qu'une fille de Dyecké épousa un homme de G'boa (Libéria) et lui donna un garçon qui devint le plus grand chef Manon du Libéria.

Le premier village à s'unir à Véha fut Gola, car un fils de Mingoura, qui avait d'abord habité Gola, était passé ensuite à Véha: ainsi existaient des liens entre Véha et Gola.

Puis les autres villages se joignirent l'un après l'autre au groupe primitif pour former Dyecké. Les différents quartiers de Dyecké ont conservé d'ailleurs les noms des villages dont ils sont issus.

A son tour Dyecké donna naissance à un autre village, Topa, qui commença par n'être qu'un hameau de culture. C'est un nommé G'bana Paquilé du quartier de Véha qui fonda Topa (dont le nom signifie village du poulet, car G'bana appartenait au clan G'bangna dont le totem était le poulet). La guerre éclatant entre Kpellé et Manon, les habitants de Topa se replièrent sur Dyecké. Vers 1938, un petit neveu par les femmes de G'bana Paquilé appartenant au clan Sin voulut restaurer Topa, mais les grands fromagers étant devenus gênants à l'emplacement de l'ancien village, le nouveau fut construit un peu plus loin sur un plateau au pied de la colline.

En vérité, les gens de Naapa réclament eux aussi la paternité de Sin : G'béana, fondateur de Naapa eut un fils d'une femme de Véha qu'il nomma Guan Polé. Ce dernier fut chargé par son père de s'établir entre Dyecké et Naapa pour fonder un carré de passage (tel est le sens de Dyé G'ben qui fut le nom de ce hameau). Il devait accueillir les gens venant de Véha, Gola et autres villages pour les persuader de s'installer à Naapa. Dyé G'ben était situé un peu après l'actuel Sin en direction de Naapa et aurait même eu quelques cases du Sin actuel. Lorsque les guerres entre Kpellé et Manon recommencèrent, Dyé G'ben se replia sur Naapa, car recevant les fugitifs Manon, les habitants recevaient aussi leurs poursuivants Kpellé qui les châtiaient de l'hospitalité accordée à leurs ennemis.

Très probablement il y eut successivement deux villages sur l'emplacement approximatif de Sin : l'un formé de gens de Naapa aux premiers temps de l'occupation Manon, il se serait replié sur Naapa par la suite. Puis tout près de cet ex-village, un hameau de culture de Dyecké s'établit, Topa, et se replia à son tour sur Dyecké. En 1938, les descendants de ses habitants s'installèrent sur l'emplacement de l'ancienne filiale de Naapa. C'est ainsi que Sin se trouve toujours disputé entre Dyecké et Naapa : les habitants viennent de Dyecké mais là existait auparavant un village parent de Naapa.

Dans un autre canton Manon, celui de Bossou, nous assistons au phénomène inverse de celui de Dyecké : les premiers éléments de la région s'étaient rassemblés en un village nommé Daboi dont on trouve la trace entre Thuo et Zan, sans doute pour des raisons de défense commune. Le danger passé, la discorde se mit dans le village qui éclata : les divers clans se séparèrent et allèrent créer de nouveaux villages.

Le village porte le nom d'un clan, celui d'un homme ou encore son nom rappelle une particularité ayant trait à sa fondation.Nous n'avons qu'à regarder la carte pour voir combien sont nombreux les villages portant des noms de clan: Koulé dans le Toffaleye, Duola dans le Sonkolé, Iro dans le Nana, Kani dans le Mossorodougou. Il en résulte que beaucoup de villages portent le même nom, ce qui amène des confusions : deux fractions du même clan créant deux villages différents leur donneront le même nom.

Parfois c'est le totem du clan du fondateur qui donnera son nom au village Topa, village du poulet parce que le poulet est le totem du clan G'bangna, fondateur du village.

Parfois, c'est le fondateur qui donne son nom au village : Donhoueta dans le Boo est le village fondé par Ma Donhoué. Mais il peut se faire que ce soit le souvenir des premiers habitants de la région et non celui du fondateur qui se perpétue : G'béata est le village de G'béa femme habitant l'emplacement de la future agglomération à l'arrivée du fondateur politique Ouogpé.

Ailleurs, c'est une particularité du site qui inspirera le nom: Dendi, au pied du Mont Nimba est un village Manon dont le nom signifie « au pied de la montagne ».

Ou bien le nom rappellera les circonstances de la fondation. Nous voyons l'un des premiers chefs du Boo, Sanahouo, envoyer des guerriers du clan Douala se poster en un endroit par où passerait le lion qui, selon une prophétie, devait venir l'attaquer. Ce poste de guerrier devint un village appelé Yaragpalé (passage du lion).

Oulo, le village de l'huile, fut ainsi dénommé pour rappeler qu'à cet endroit des gens de Ouétoa fabriquaient de l'huile de palme.

Enfin, dans le Sonkolé nous trouvons le village de Galahou ou Galaye dont le nom signifie: « au dedans de la barrière ». Le nommé Koligponomou venant de Loulé (Manaleye) vint se mettre sous la protection du chef Hono Fagnanla. Celui-ci désigna son frère Géhéli, grand guerrier, pour s'installer avec Koligponomou à Talazou. Plus tard, ils se rapprochèrent de G'baya et créèrent Galaye qui devait protéger G'baya des attaques des ennemis, en être, en quelque sorte l'avant-poste, d'où le nom donné à ce village.

En pays Toma, P.D. Gaisseau rapporte ainsi les circonstances de la création de Touweleou 41 :

« Oko est arrivé un jour des savanes de l'Est, il a traversé tout le pays Toma sans trouver un endroit pour y vivre ; alors il est monté sur le grand rocher noir de l'autre côté de la vallée, mais en ce temps-là, la terre était encore molle et la marque de son pied est restée dans la pierre. Il a décidé de fonder un village tout près du rocher. Sa femme et son beau-frère l'ont aidé. Quand la case a été finie, la foudre l'a détruite et il est venu ici où est maintenant Touweleou, le pays où poussent les colas».

Quelques trente ans auparavant le Capitaine Gamory-Dubourdeau avait recueilli une autre version de la légende selon laquelle Oko n'était pas le fondateur mais le génie tutélaire du fondateur nommé Zeliko Kuevogui venu du Diani.

Au cours du défrichement des emplacements où il voulait installer des rizières, ses hommes trouvent de nombreux escargots or cet animal était son totem aussi y voit-il une révélation de son génie Oko qu'il consulte et qui lui donne l'ordre de s'établir au confluent des rivières Onigoa et Loffa et de l'honorer dans un des lambeaux de forêt qui recouvrent partiellement le dôme granitique à l'Est de Macenta qui servait déjà de demeure aux génies du sol. Ce dôme devient Okoguize et le pays environnant Kuemai, le pays des escargots.

Le village Toma est désigné sous le nom de Ta qui englobe à la fois l'agglomération et la communauté qui l'habite. (Ta en Kpellé, Pa en Manon, Leu ou Pleu en Dan). Cette communauté est formée par l'essaimage d'un ou plusieurs Kuei, que D. Paulme nommerait lignage, venant d'autres Ta et qui ont leurs génies tutélaires.

La création du nouveau village est marquée par la conclusion d'une alliance ou Nimbé entre, d'une part les arrivants et les génies locaux, et d'autre part les génies tutélaires et les génies locaux.

Cette alliance résulte de la réponse des génies locaux que le fondateur fait interroger par son neveu en leur offrant un sacrifice. Si les dispositions des génies du lieu à l'égard des nouveaux arrivants et de leurs génies tutélaires semblent bonnes, l'accord est conclu et les génies font connaître le lieu où ils désirent être honorés et qui la plupart du temps est une montagne.

Le fondateur est le maître du Ta (Tamasagui) et son neveu sacrificateur le neveu du Ta ou Talabi. Lorsqu'ils meurent ils deviennent les mânes du village et toutes les Kuei leur doivent un culte.

L'alliance peut être rompue et cette rupture se manifeste par la surveillance d'un certain nombre de calamités sur le village. On a alors recours au devin : si cette rupture affecte aussi bien les génies tutélaires que les génies du lieu, le village éclate et se disperse totalement. Si la rupture n'affecte que les génies du lieu, ce sont toutes les familles du village qui recherchent ensemble un nouveau territoire d'accueil.

P.M. Gamory-Dubourdeau cite un village Toma qui avait irrité les génies du lieu en acceptant l'installation de Malinké sur leur territoire et qui dut plier armes et bagages et se transporter ailleurs 42.

En général, le village se trouve dans une clairière de la forêt. Nous ne connaissons qu'un village sacré dans le Vépo où aucun musulman n'a le droit de pénétrer et qui est construit sous les arbres, seul le sous-bois a été abattu. Fil dehors de ce cas particulier, les grands arbres ont été abattus et le terrain défriché pour établir les cases.

L'emplacement a été choisi à proximité d'un ou plusieurs marigots ce qui n'est pas difficile en région forestière où l'eau est abondante mais jamais dans un bas-fond. Parfois, pour des raisons de défense, le village a été construit carrément sur une hauteur : Thuo dans le Manon-Bossou où fut tué le Capitaine Hecquet lors de la révolte de 1911 — G'banhié dans le Boo-sud avait été fondé sur l'ordre de Dombo chef du Boo, par un groupe de guerriers sur un des sommets des Maka-Yé lors d'un conflit avec des clans libériens ; la paix revenue, G'banhié descendit dans la plaine. Il en est de même d'à peu près tous les villages avant une origine semblable.

En pays Dan et surtout Toura les villages sont perchés la plupart du temps sur des pitons.

L'aspect du village Kpellé diffère de celui du village Manon par la présence de tapades en ban délimitant une sorte d'enclos derrière la case. Parfois deux ou trois cases possèdent le même enclos et sont également reliés l'une à l'autre par une tapade. C'est dans cet enclos que les femmes font leur cuisine, pilent le riz et que les Kpellé prennent leur douche chaque matin et chaque soir. Le Manon, lui, fait ses ablutions sur une petite plate-forme de pierres et de graviers. Ces plates-formes sont disposées sur le pourtour du village. Des sentiers d'une vingtaine de mètres de longueur amènent à un espace garni de sable : c'est le « chalet de nécessité municipal ». Il y en a plusieurs tout autour de l'agglomération.

En pays Kissi l'espace libre derrière les cases est souvent aménagé en potagers par les femmes qui y font quelques cultures secondaires de tabac, condiments, tomates, aubergine, oseille, piment. Les arbres fruitiers, papayers, bananiers et orangers sont disséminés entre ces cultures.

Une ceinture de forêt secondaire entoure le village qu'elle abrite des tornades, dont elle facilite la défense et qui est nécessaire pour certaines cérémonies cultuelles et pour la tenue des sessions d'Initiation. Au-delà sont les terres cultivées : rizières, champs de manioc avec cultures intercalaires de coton.

D. Paulme décrit le village du Sud-Kissi :

Composé d'habitations perchées à flanc de montagne, complètement dissimulées dans la forêt parmi les éboulis de gros rochers « on y accède par un seul sentier dissimulé tortueux, encombré de blocs de pierre ou barré par des troncs ; un second sentier conduit à la rivière en général toute proche ».

A l'entrée du village on trouve un portique en bois auquel pend un petit fagot nommé « sara » en Kissi : c'est à la fois une protection contre les sorciers et le symbole de la bonne entente des habitants, unis entre eux comme les brindilles du fagot 43.

Dans toute la région forestière de Haute-Guinée les cases sont rondes avec un toit conique débordant, en paille ou dans l'Est en « papos » c'est-à-dire en feuilles de palmier raphia ou palmier à huile. Les murs sont en banco, c'est-à-dire en argile séchée avec une armature en bois. La porte, si elle existe, est taillée dans un contrefort de fromager.

Le mur peut être blanchi au kaolin ou orné de dessins stylisés d'inspiration traditionnelle (dessins géométriques, animaux de la forêt) ou d'inspiration moderne (camions, chemin de fer, etc.). Ceux-ci sont faits avec un mélange de bouse de vache et de cendre.

Nous reviendrons dans la troisième partie (Les artisans et les techniques) sur la construction de l'habitation.Il n'y a pas de rues à proprement parler. Les cases sont groupées par famille, celles de chaque famille étant disposées en cercle: l'espace délimité est communément appelé « la cour ». La case possède en général deux ouvertures diamétralement opposés : l'une donnant sur la cour, l'autre sur l'enclos.

Dans la région ouest du cercle de Nzérékoré et particulièrement dans le Nyana Oueya et le Zohota, ainsi qu'en pays Toma, on voit au centre de chaque cour des pierres plates en cercle dressées verticalement selon le périmètre et d'autres posées horizontalement sur la surface ainsi délimitée. Souvent, mais pas toujours, ce sont là les tombes des grands ancêtres ; les vieillards de la famille passent de longs moments accroupis sur ces pierres, buvant le Lo dont ils font tomber les premières gouttes sur ces tombes en signe d'offrande.

Bien que les récoltes soient souvent engrangées dans les champs, on trouve dans les villages des greniers, sortes de petites cases sur pilotis, une par famille. Parfois ces greniers sont combinés avec des cases à palabre. Celles-ci n'ont pas l'importance qu'elles prennent chez d'autres peuples comme les Toma, ou les Kissi, ce sont des cases sans mur avec des piliers en bois supportant un plafond en ban et un toit de chaume comme toutes les autres cases. Le sol est de banco durci et relevé sur le pourtour d'une vingtaine de centimètres. Entre les piliers sont accrochés des hamacs. C'est dans cet abri que se réunissent les notables pour palabrer, ou plus simplement quelques villageois pour faire la sieste.

En pays Kissi, la case à palabres est appelée Tungo, elle peut être utilisée comme case de passage pour les voyageurs. Sa forme est également circulaire mais elle tend à devenir ovale ou rectangulaire dans le sud. Elle est le lieu de réunion des notables mais aussi un lieu de culte des ancêtres morts : au pied d'un pilier on distingue une auge en argile où sont déposées des pierres polies, des statuettes en stéatite, censées être la résidence des aïeux disparus qui protègent les vivants.

En pays Toma, les piliers de la case à palabre sont souvent travaillés et sculptés.

En pays Kpellé-Kono, dans les villages de l'Est, spécialement dans le Nana à Iro et Tongarata, il existe une case sacrée qui contient les fétiches du village : on leur sacrifie poulets, riz et huile de palme et ils ont pour gardien le plus vieux des notables. Ailleurs il subsiste parfois la clôture dont nous avons parlé à l'occasion des funérailles du chef et où se trouvent enfermées les enclumes, chacune d'elles contenant l'âme d'un chef défunt.

Dans l'Ouest, l'un des principaux fétiches de village est la tortue élevée dans une petite case au centre de la cour du chef de village. Ce n'est d'ailleurs pas toujours un fétiche, on élève parfois la tortue pour la manger, tout prosaïquement. A Mabouan dans le Zohota, le protecteur du village est un taureau noir qui se promène librement.

En général, les villages ne sont pas fortifiés. Les barrières ou escaliers de bois qui barrent les pistes aboutissant au village sont uniquement là pour empêcher les animaux domestiques de sortir du village et de se répandre dans les champs qu'ils saccageraient, mais ne constituent nullement un obstacle contre l'ennemi. De véritables fortifications se trouvent dans certains villages de l'ouest, en particulier à G'paï, Konian, Pamporé, elles consistent en un mur de banco et de pierre très épais à la base et allant se rétrécissant au sommet, c'est le style des tatas de Samory et des Toma. Dans le Boo Sud, certains gros villages, tels Yoa, s'entourèrent eux aussi de murailles dont les angles étaient constitués par des fromagers. Sur les pistes en pays Toma, on trouvait des palissades en rondins appelées Sanyé.

Les villages communiquent les uns avec les autres par des pistes étroites et sinueuses à travers la forêt. Elles sont même de plus en plus sinueuses car au lieu de couper les arbres qui sont tombés au travers de la piste, les Kpellé préfèrent contourner l'obstacle : ces pistes traversent de nombreux marigots : la traversée des plus petits d'entre eux se fait à gué, les plus grands (Oulé — Diani — Bafing — Cavally) sont franchis grâce à des ponts de lianes très bien construits d'ailleurs : ponts suspendus auxquels on accède par une échelle de bois et constitués par :

Ces ponts sont censés être l'oeuvre du Nyomou, ce génie (pour employer une traduction bien approximative) dont nous parlerons longuement plus loin.

Entre les deux, nous trouvons toute une gamme de ponts de bois : tantôt simples branches assez fortes disposées dans le sens de la piste, c'est alors une sorte de chemin de bois, lorsque le marigot est de faible importance, ou disposées transversalement lorsque le terrain est marécageux : tantôt grosses poutres reposant sur des piquets fourchus plantés à intervalles réguliers dans le lit de la rivière.

Chaque village possède son territoire et l'entretien de toutes les portions de piste et de tous les ponts qui se trouvent sur celui-ci lui incombent. Il faut donc que les villageois soient organisés, aient un chef pour que ces travaux collectifs d'entretien se fassent en bon ordre.

Le clan fondateur du village n'en est pas forcément le chef, il a pu passer la main au clan guerrier: celui-ci venu s'installer auprès de celui-là, l'a d'abord protégé, puis l'a supplanté, ce qui est bien compréhensible puisque celui qui possède la force possède le pouvoir en pays kpellé ou manon. Cependant, nous avons dit supplanté et non asservi : le clan fondateur, ou si l'on préfère le clan des premiers habitants a sa voix dans tous les conseils du village, c'est le clan des maîtres de la terre, et les autres clans, bien que plus puissants, ne sont que ses hôtes et lui doivent le respect. La chefferie ne se conquiert pas, elle se transmet. De droit, elle appartient aux premiers occupants et si elle appartient maintenant à un autre clan, c'est que les descendants des premiers habitants y ont consenti librement. Ceci n'est parfois qu'une fiction mais le principe est là. En nombre d'endroits, nous voyons

La chefferie demeure donc en principe dans un même clan : elle se transmet au frère, au fils ou à défaut au neveu. Dans les premiers temps de l'occupation française, nous avons assisté à de fréquents changements: par méconnaissance de la coutume, les chefs de village étaient nommés un peu au hasard ou au contraire le vrai chef poussait en avant un homme sans valeur de façon à éviter les contacts avec l'Administration quitte à continuer à commander le village par en-dessous.

A la fin de la période française, l'autorité du chef de village avait bien diminué : la coutume s'affaiblissait et comme c'est d'elle qu'il tirait tout son pouvoir, celui-ci perdait de sa force. Pourtant les tâches que le chef devait assumer étaient nombreuses et variées :

Il était aidé dans son travail par les chefs de carré. Le village est, en effet, divisé en un certain nombre de carrés, chacun d'eux étant un ensemble de familles étendues unies par des liens de parenté, souvent lointaine. Chaque carré a son tour de service, période pendant laquelle il exécute tous les travaux qui sont confiés au village à l'intérieur et à l'extérieur. En particulier, chaque carré est chargé à tour de rôle de l'hébergement et de la nourriture des étrangers de passage : pour ce faire, il désigne lui-même en son sein, un homme-hôtelier, c'est le Tatouonamou.

Le chef de village a également sous son autorité certains « services municipaux » d'un genre très spécial: deux génies masqués assurent l'un le service d'hygiène, l'autre le service de lutte contre l'incendie, en pays Kono.

Mamou Nyon 46 se promène aux alentours du village porteur d'un vieux masque ou même d'une simple cagoule, il veille à ce que des dépôts d'ordures ne soient pas constitués trop près de l'agglomération et à ce que les habitants n'en souillent pas les abords de leurs déjections. C'est un génie mâle célibataire, sans voix d'accompagnement à l'encontre de beaucoup de ses confrères.

Zagbé, armé d'un fouet, parcourt le village en saison sèche aux heures où il est interdit de faire du feu et met à l'amende les femmes dont il trouve le foyer encore allumé , c'est lui qui donne le signal de l'allumage et de l'extinction des feux en soufflant dans une corne de biche. En pays Kpellé, c'est un vieux, non masqué, qui remplit ce rôle : il renverse les marmites des délinquantes ou plonge dans leur contenu une ficelle munie de chiffons qu'il a traînés derrière lui dans la poussière.

En pays Kono, le Zagbé (que B. Holas écrit Zagbwé) tantôt est célibataire, tantôt se présente sous la forme mâle Zagbé Hiné (ou Siné) et sous la forme femelle Zagbé Neã. S'il est célibataire c'est le crieur publie qui annonce l'extinction des feux. S'il est pourvu d'une femelle c'est à elle que cette tâche incombe. Dans les deux cas c'est au Zagbé Hiné de faire la police : il peut saisir ou détruire la nourriture trouvée sur le feu.

Tout village Kpellé, Kono ou Manon est en général très propre, beaucoup plus propre qu'un village Malinké et c'est un spectacle coutumier que de voir le matin, lorsqu'on le parcourt, les femmes munies d'un balai de brindilles nettoyer le devant de leur case. L'autorité d'un chef de village peut souvent se mesurer à l'aspect extérieur de celui-ci.

On trouve également dans les villages des sociétés coutumières de secours mutuel, d'introduction parfois récente, tel le Kalé dont l'origine semble être chez les Manon du Libéria et qui d'abord importé à Lola s'est répandu en pays Kono et Kpellé 47.

Kalé signifie serpent et les membres de la société auraient été des charmeurs de serpent qui auraient constitué une société secrète conservant et transmettant « les recettes » pour guérir les morsures de serpent.

Puis la société aurait perdu son hermétisme et serait devenue purement et simplement une association de secours mutuel. Ses membres exécutent des danses en file mimant les ondulations du serpent. Les adhérents sont tous du sexe masculin et recrutés même parmi les non-initiés ou les incirconcis sous la seule condition de verser le droit d'entrée s'élevant à 10 francs CFA (en 1951) à deux poulets, du riz, de l'huile, du sel et des condiments.

Mais si les membres sont des hommes, le chef est une femme appelée Togbé. Il n'y en a qu'une par village et elle ne doit pas encore avoir atteint la ménopause. Cette Togbé assistée d'un Zohomou dispense une assistance médicale, gratuite pour les membres du Kalé et à titre onéreux pour les autres habitants qui, s'ils ont recours à la société, doivent alors en devenir membre.

Après chaque guérison une danse du serpent est organisée ; elle a pour but d'écarter du village le mauvais esprit qui a été expulsé du corps du malade guéri. En effet, les signes extérieurs de la maladie ne doivent pas tromper et sa cause première réside dans l'exercice d'un pouvoir maléfique par un être nocif et non dans un phénomène biologique.

La caisse commune de la société est gérée par la Togbé : elle est alimentée par les droits d'entrée des postulants et permet d'organiser des repas communautaires.

Parallèlement il existe des sociétés de femmes que Donner a étudiées au Libéria dans la région située entre Nuon et Mani, chez les Dan et les Manon, et que nous avons observées nous-même en pays Kpellé et Manon. C'est la société du Togba dont la mission est de protéger le village tant contre les panthères que contre les hommes-panthères 48.

D'après Donner la société du Togba aurait été introduite par des colporteurs Kono mais il ne précise pas s'il s'agit de Kono de Sierra-Leone ou de Kono du cercle de Nzérékoré. Ceux-ci n'exerçant pas le métier de colporteur il est peu probable que ce soit d'eux qu'il s'agisse.

Ces colporteurs épousant des femmes du pays les initieraient au Togba et celles-ci à leur tour initieraient leurs sœurs. Dans le cercle de Nzérékoré le Togba aurait pris naissance à Ouétoa (Ourapeulé) et se serait répandu jusqu'à Guéasso par G'bata et Tongarata.

Le Togba est un cône d'argile serti de cauris et parfois surmonté d'une queue de boeuf. C'est la plus vieille femme du village qui pile le kaolin et l'argile avec lesquels on fabrique le Togba.

En même temps, on fabrique de petits Togbas, morceaux d'argile sertis d'un seul ou de deux cauris et que les femmes voyageant de nuit porteront sur le dos, tenu par leur pagne. Le grand Togba repose dans une case qui lui est consacrée en même temps que le canari contenant la cendre à pouvoir magique de certaines plantes et le canari d'eau consacrée (décoction de plantes qui pourrissent au fond du récipient). Le jour de la fabrication du Togba, les femmes dansent à l'intérieur de la tapade qui entoure sa case et de temps en temps l'une d'elles saisissant un petit balai de feuilles, asperge d'eau du Togba les quatre points cardinaux.

L'initiation au Togba s'ajoute à l'initiation générale des femmes : celle-ci doit être préalable. On paie bien entendu un droit d'entrée pour faire partie du Togba : dix colas, deux rouleaux de fil de coton et quatre à cinq mesures de riz. Les maris doivent faire un cadeau supplémentaire.

L'Initiation à cette société consiste en la présentation du fétiche, le Togba, de l'eau dont la postulante doit boire une petite calebasse, de la cendre dont on lui enduit la figure.

Cette cendre est réputée avoir la propriété de chasser les hommes-panthères. Si une femme aperçoit les traces d'une panthère, elle y dépose un peu de cendre. Parfois on enfermera un peu de poudre dans une petite corne qu'on plantera dans ses cheveux ou bien on enduira ses sourcils de cette cendre. L'odeur suffit à écarter les hommes-panthères.

La société comporte un certain nombre de degrés, les membres d'un même degré ont un chef. Il y a trois degrés avant celui dont les membres occupent un siège spécial dans la case du Togba (Klo).

Les deux degrés supérieurs possèdent pour l'un et fabriquent pour l'autre « le médicament » qui permettra de lutter efficacement contre les panthères. Pour Donner c'est un liquide dont une ou deux femmes s'enduisent le corps et vont à la rencontre de l'animal qui est signalé. Celui-ci perd sa force et s'enfuit pour ne plus revenir.

Pour nous-même, c'est une cendre provenant de la combustion de certaines plantes. Peut-être au Libéria cette cendre est-elle dissoute dans le liquide dont parle Donner.

Les femmes du plus haut degré sont réputées pouvoir prendre seules la panthère.

La croyance selon laquelle l'âme des individus peut les quitter pour s'incarner dans un animal est répandue. Si c'est dans un éléphant que l'esprit est entré, on ne doit pas chasser les éléphants pendant cette période. Mais si le Togba détermine qu'il s'agit d'une incarnation dans une panthère, la société doit découvrir de qui l'esprit s'est évadé et réveiller le coupable. Celui-ci est traduit le lendemain devant le conseil des notables qui le met à l'amende (autrefois il pouvait être condamné à mort).

Le Togba a donc la faculté de prendre les hommes-panthères. Ceux-ci, lorsqu'ils tombent sous son influence, ont de violentes coliques et s'ils ne veulent pas mourir, il leur faut avouer leurs crimes. Pour guérir celui qui avoue, les femmes le déshabillent, le couchent nu sur la terre et jouent du Ké ou frappent carapaces de tortues et cornes de bœuf au-dessus de lui. Le mauvais esprit le quitte alors et il devient un homme normal.

Si en dépit de la présence du Togba dans le village la panthère y commet ses méfaits, c'est qu'un des interdits imposés aux membres a été violé. Parmi ceux-ci il faut noter l'interdiction de laisser un cadavre en brousse, l'interdiction de siffler dans le village car le sifflement ressemble au cri de la panthère.

De même l'utilisation de tout instrument dont le son est comparable au cri de la panthère est prohibé.

Le possesseur du médicament du Togba ne doit pas oublier de se laver les mains lorsqu'il a touché des feuilles de cassave, des palmistes ou de l'huile de palmiste.

Pour repousser la panthère ou purifier le village quand un interdit a été violé, des processions du Togba sont organisées.

Les membres de la société vont au rendez-vous chez leur chef où celle-ci les accueille en compagnie de trois femmes du plus haut grade dont l'une tient un fouet, l'autre une bassine de cuivre remplie d'eau « bénite » et la troisième une calebasse d'un liquide bleu foncé dont elle asperge les processionnaires et leurs maris.

La procession conduite par le chef du Togba avance en dansant au rythme des Ké, petites calebasses recouvertes d'un filet garni de cauris ou d'os de serpent. L'orchestre comporte aussi des carapaces de tortue sur lesquelles les femmes tapent en cadence avec une baguette ou à défaut des cônes d'argile durcie (petits Togba) sur lesquels on tape également.

Quand la nuit arrive les femmes rejoignent la case du Togba et le village est protégé.

En dehors de ces cas, la danse du Togba a lieu à chaque nouvelle lune ce qui ne doit pas être sans lien avec le fait qu'il s'agit d'une société réservée aux femmes.

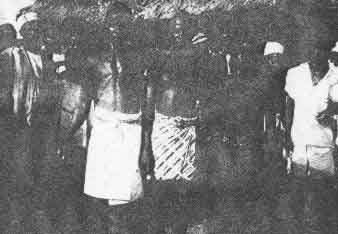

Les pays Kpellé, Kono et Manon étaient divisés en vingt et un cantons, le pays Kissi en trente et un auxquels il faut ajouter les cantons Kouranko, pour le cercle de Kissidougou et seize pour celui de Guéckédou. C'étaient des circonscriptions territoriales placées chacune sous l'autorité d'un chef coutumier. Cette division n'était pas arbitraire, c'était simplement la consécration de l'organisation politico-guerrière que la France avait trouvée en arrivant dans la région. Organisation est peut-être un mot trop fort : le pouvoir est essentiellement guerrier, il s'acquiert par la force et se perd aussi par la diminution de celle-ci. Une fois conquis cependant il se transmet héréditairement à l'intérieur d'une famille. La principale attribution du chef est le commandement des guerriers et la direction des expéditions en territoire ennemi, ainsi que la défense du canton, c'est-à-dire des villages qui le composent. Il y a des cantons minuscules tel le Zohota qui ne comprend que trois villages, il y en a de très grands tels le Manaleye ou le Boo avec ses trente neuf villages.

Le chef se nomme Tomou en Kpellé, Domi en Manon, Kounla en Kono et Zui-masagui en Toma. De sa personnalité dépend la cohésion de la coalition car en fait bien souvent, à l'origine, un canton c'est une coalition de villages dans un but offensif et défensif.

Le schéma de la formation d'un canton serait le suivant :

D. Paulme insiste sur la dispersion du peuplement Kissi en une poussière d'agglomérations de cent cinquante à deux cents habitants au maximum et dont les groupements ne dépassaient pas trois à quatre villages 49. Dans cet état sans organisation politique, le doyen du lignage était plus un prêtre du culte familial, un intermédiaire obligé entre les ancêtres défunts et les vivants, un juge arbitre

d'Ivoire près de la frontière de la Guinée. Il dut quitter son village après une dispute au sujet d'un partage de gibier et créa Nyan à mi-chemin entre N'Zo et Zan. Un peu plus tard, le village se déplacera et ira occuper son emplacement actuel entre Dendi et Thuo au pied du Mont Nimba. Il y sera rejoint par le clan Suo dont les totems sont le chien, l'igname et le tarot, venu d'un village Geh (ou Guéré ?) de Côte-d'Ivoire: Botonhoui et par le clan Sa dont les membres ne mangent pas le chien, le chimpanzé et la chèvre et qui est venu du village de Sâ au Libéria. D'après la légende, des chasseurs d'éléphant, originaires de Sâ se seraient égarés et, ayant trouvé le village de Nyan, s'y seraient fixés en partie, certains de leurs camarades auraient continué sur Bouan.

Ultérieurement, des gens de Nyan quittent leur village pour fonder Daboi, aujourd'hui disparu et dont l'emplacement se trouvait entre Thuo et Zan. A Daboi, sans doute pour des raisons de défense commune, lors d'une guerre, se réunissent la plupart des premiers éléments du canton, mais la discorde ayant éclaté, les différents clans se répandront pour créer de nouveaux villages.

Un clan venu également de l'est, nord-est, le clan Gama, dont les totems sont tantôt le poisson et le serpent, tantôt le poisson et le chien, vint s'installer à Daboi. Le Gamami G'béré, parti vers le sud à la Recherche des colas, prend femme à Daboi et plus tard va créer Thuo où il sera rejoint par le clan Zo, aux nombreux totems (miel, biche, chèvre, escargot, tarot, chimpanzé) venu de Zotapa (Libéria).

Une autre fraction du clan Gama venue de Gaman Koné Koné fonda Zan (aujourd'hui appelé Bossou) sous la direction de Lé Méné.

Enfin un troisième groupe venu de Zon (dans le Mossorodougou) crée Bangouroupa entre Kéoulenta et l'actuel Dendi puis se déplace et occupe l'emplacement du Dendi d'aujourd'hui au pied du Nimba.

Un Gamami de Dendi donna sa soeur en mariage à un homme du village de Ségué au Libéria du clan Gué dont le totem est l'éléphant. Celui-ci mourut et son fils alla s'installer avec sa famille chez son oncle maternel, c'est ce qui explique la présence du clan Gué à Dendi.

De l'est arrive encore le clan Nia dont les totems sont le chimpanzé, la chèvre, la gazelle et le lézard. Un homme venu du pays Dan eut à Zouo un fils et à Tobkaran un petit-fils nommé Bonda, c'est celui-ci qui dirigea la dernière migration et créa Bouan où le rejoint un groupe du clan Sa.

Un autre groupe du clan Nia venu de G'bé (Libéria) fonde G'ba. Une fraction Gama venue de Gama Yalé dans le Gouan vient l'y rejoindre.

Vers la même époque, le clan Boti dont les totems sont le chien, la chèvre, la gazelle et le chimpanzé venu de Sey (Libéria) fonda G'bélé en territoire actuellement libérien. A ses côtés vient s'établir une fraction du clan Gama venue de Gaman Koné Koné dans le Gouan et une fraction du clan Kouossei, sous le nom de Yily Kolémi, venue de Kinon (Libéria). Sans doute le clan Boti est-il d'origine Guéré car G'bélé serait un mot guéré signifiant : « piège à rat ».

Des chasseurs de Missadougou ou du pays Mahouka à la poursuite d'éléphants aurait trouvé dans la région une famille venue du pays Toma. Le chasseur aurait offert à son hôtÄe un éléphant et aurait reçu une femme en échange. De cette union seraient issus quatre fils: Yara, Dino-G'bé, Gouba et Fen G'blési qui s'installent à G'bélé. Les descendants de Dino G'bé auront la chefferie de ce village, tandis que Koeité, fils de Fen G'blési, va créer Koéta près de Zan, où devait déjà exister un hameau de culture du clan Zogbon, dont les totems sont le champignon et l'escargot, venu de la région du Nana peuplée de Dan à cette époque. Quelques familles Gama devaient également y habiter.

Le canton est ainsi peuplé quand arrive à Zan la famille Kono qui en prendra le commandement. L'ancêtre était un nommé Donkoura qui appartenait au clan Lora ou Lola dit Doré ; il vivait à Lola et eut un fils Maperi Doré qui eut à son tour un fils appelé Bossoucoura. Celui-ci ayant commis une faute coutumière en forêt sacrée, il dut s'exiler et alla s'installer à Zan. Etant d'une famille influente et possédant des attaches hors du canton, il acquit une place éminente à Zan qu'on appela désormais Bossou et bientôt son ascendant fut tel sur tous les Manon de la région que, bien que Kono, il en devint le chef. Son fils Labila lui succéda, remplacé par son fils Goba. C'est sous ce dernier que se produisit l'occupation française.

Postérieurement à l'établissement de la chefferie à Bossou eurent lieu des mouvements secondaires de population.

Des clans Manon formés dans le Manaleye et au Libéria reprennent leur marche vers l'est d'où ils sont venus mais s'arrêtent dans les villages du canton de Bossou. Ce sont :

Deux villages furent créés à une époque relativement récente : Donzou fut fondé par un Mami de Zan, Fahan Vagbana Lémélo, qui avait établi un village de culture sur l'emplacement du futur Douzou. Les clans G'bé et Koiba sont venus entre 1900 et 1910 de Zoueirat et Kinon (en Libéria) par suite du mariage de femmes de ces clans avec le chef Mami de Douzou : les frères et cousins ont suivi la sœur.

A une époque beaucoup plus récente une partie des habitants de G'bélé émigra en territoire français sous la conduite d'un nommé Niépou Togba dont l'oncle était Paramount-chief. A la mort de cet oncle, la chefferie ayant changé de famille les clans G'bélémo, Sangbéni, Guégbéni, Fahan et Ga passèrent la frontière pour fonder G'bénéoui.

Le Farmaya est un canton du nord du pays Kissi à la limite de la savane et de la forêt. Le véritable créateur de l'unité politique fut un chasseur Malinké du clan Kéita ou Mansaré venu du nord vers la fin du XVIIIe siècle, qui épouse une femme Kissi et se fixe à Mara. Il eut pour successeur son fils Fadaka que les habitants considèrent comme le véritable fondateur du Farmaya. Les fils de Fadaka se dispersèrent et fondèrent de nouveaux villages autour de Mara ou prirent la chefferie de ceux qui existaient.

Mais la chefferie en s'étendant et en devenant politique ne cesse pas d'être religieuse et le lien religieux assure la solidité de la construction politique qui englobe non seulement les descendants du chasseur Keita mais tous les habitants du territoire qu'ils contrôlent quelle que soit l'origine de ces habitants.

C'est ainsi qu'un sacrifice annuel a lieu près de l'endroit où Fadaka avait l'habitude de se baigner. Dans la clairière où il se séchait a été érigé un abri, un toit conique de chaume reposant sur sept piliers que chaque année réparent à tour de rôle les villages du canton. Après la moisson tous les chefs de village s'y réunissent pour remercier l'ancêtre de la récolte et manifester leur attachement à ses descendants. Les griots chantent les hauts faits de Fadaka et de ses descendants puis au nom de tous, deux chefs de village proclament leur fidélité au chef de canton.

Le boeuf est égorgé suivant le rite coranique pour permettre aux musulmans, étrangers installés ou Kissi convertis, d'en consommer. Il est dépecé par quatre hommes, chacun originaire de villages situés aux quatre points cardinaux du canton, parmi eux figure obligatoirement un griot.

Le partage a lieu suivant une étiquette rigoureuse. Le chef de Mara, berceau de la famille régnante, reçoit le coeur, le chef du village natal du chef de canton en exercice reçoit un morceau de foie, le chef de canton reçoit le gigot droit et la poitrine symbolisant la force. Enfin le reste est débité à coups de sabre entre les chefs de village présents.

Le repas communiel a valeur d'ordalie car quiconque mange du boeuf offert en sacrifice alors qu'il nourrit de la haine contre le chef de canton doit mourir.

Le fondateur du canton Toma de Kounonkoro était Yala Koirogui. Avec son groupement, les Yalaiti ou gens de Yala (que contrairement à P.M. Gamory-Dubourdeau nous ne nommerons pas clan), il quitte la vallée du Diani se dirigeant vers le massif forestier qui la borde au nord-ouest. Il emportait avec lui une corne de buffle remplie de terre du mont Zikorogizé : ses génies protecteurs, Zikoro, qui logeaient sur cette montagne étaient venus se loger d'eux-mêmes dans la corne de buffle sitôt qu'elle fut pleine de la terre de leurs pénates.

Les génies tutélaires de Vala passent alors un accord avec les génies du lieu où ils voulaient que leurs protégés s'établissent et le leur font connaître par la révélation et ils désignent également le lieu où ils se fixeront et qui peut être la même montagne que celle où résident les génies locaux.

Ainsi la montagne du canton (Zuigizé) sera le lieu où les sacrifices seront offerts par le neveu du fondateur et ses descendants, lequel sera le neveu du canton (Zuilabi) et l'homme de la montagne (Gizéonui), sous la direction du fondateur, le Zui-masagui, et aussi de ses descendants. Ce Zui-masagui est donc à la fois chef religieux, chef politique et chef guerrier.

C'est la réplique à l'échelon du canton de l'organisation villageoise mais en principe il n'y a pas hiérarchie et subordination entre les génies du Ta et du Zui, pas plus qu'au civil il n'y a subordination entre le chef de l'un et de l'autre. Le Zui-masagui n'a pas à s'immiscer dans les affaires particulières de chaque Ta. Cependant la puissance qu'il peut acquérir sur le plan guerrier, atténue fortement ce principe. Pour les affaires communes le Zui-masagui est assisté d'un conseil (Niamaïti) formé de tous les chefs de village (Masagui) du canton.

Les villages en compensation de la protection qu'il leur accorde doivent lui fournir des travailleurs pour cultiver ses champs et construire ses cases. En outre, il est entouré de ses femmes, de ses captifs et de toute une cour de devins, artisans, gardes du corps (Burugi) et de dignitaires aux fonctions mal définies (Masaziakori) qu'il doit entretenir mais sur lesquels il appuie son autorité et dont il se sert dans ses relations avec les villages.

Ainsi le Ta est-il une communauté formée en vue de l'exploitation du sol et le Zui un groupement créé pour assurer la sécurité et enrichir le groupe par le pillage et le partage du butin.

La force des chefs était fonction de la valeur de leurs guerriers. Ceux-ci, chez les Kpellé, étaient divisés en cinq groupes, se distinguant les uns des autres par l'habillement, l'armement, et le rôle tactique :

Avant de partir en expédition, le chef offrait un bœuf en sacrifice à ses guerriers contre promesse qu'ils ne fuiraient pas. Chacun d'eux faisait d'autre part un sacrifice particulier pour obtenir la vie sauve.

Pendant le combat, le chef reste au village et c'est son fils, Konomalou, qu'il envoie pour surveiller les opérations.

Les guerriers portaient des amulettes pour les protéger des balles ennemies.

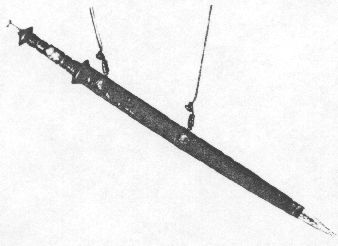

Sabre Kpellé dans son fourreau de cuir

Chez les Kissi, ce sont le Sasuo, peau de loutre fermée avec des lanières de cuir et renfermant le moso composé de terre, de feuilles et de sève dont ils s'enduisaient le front, et le Kuba, peau de petite civette fermée de la même manière et renfermant le leusa, corne de bélier entourée d'une pièce d'étoffe et remplie d'une matière grasse noirâtre : huile de palmier et charbon végétal, qu'ils portaient autour du cou 52.

Chez les Toma, les guerriers sont répartis en six groupes au lieu de cinq chez les Kpellé, le quatrième portant d'ailleurs le même nom (Barafli ou G'balaflinamã).

A vrai dire, il y avait avant les guerriers proprement dits, les Zunulei, les jeunes gens armés seulement d'un sabre et assurant le transport des vivres et des munitions.

Alors que les Dugui étaient armés d'armes de jet (arcs, flèches, javelots), aux autres étaient réservés les fusils à pierre protégés par un manchon de colobe ou de crocodile pour que la poudre ne se mouille pas, armement complété par un sabre court et droit qu'ils portaient suspendu à l'épaule par un cordon de cuir tressé.

Les expéditions étaient décidées après consultation des devins, lesquels ordonnaient immanquablement de sacrifier un poulet sur le Salé ou fétiche protecteur des entreprises guerrières.

L'ordre de la colonne était le suivant : l'avant-garde était formé des Savézégui au milieu desquels marchaient le porteur du Salé. Puis venaient les Dugui encadrés par les Tuonui. Enfin la réserve était constituée par les Barafli et les Koivorobo. Quant aux Koïvoropegui, ils demeuraient au village avec le chef, qui déléguait pour la conduite des opérations sur le terrain un Koivorobo, son fils ou son neveu.

Les rôles étaient distribués pour l'attaque : les troupes d'élite posaient les échelles et enfonçaient les portes à coups de hache. Leurs membres étaient liés par une promesse publique d'accomplir tel ou tel exploit et l'engagement de ne pas reculer, aussi les appelait-on les Tomaviti (ceux de l'interdiction).

Lorsque le premier village avait été enlevé, le Kokégé s'y rendait pour d'une part partager le butin dont la moitié lui revenait, et d'autre part diriger la deuxième phase des opérations, sa garde pouvant d'ailleurs éventuellement recueillir les troupes en fuite, en cas d'insuccès.

On distinguait la guerre d'envergure et de durée relativement longue et que le Zui-masagui ou Kokégé dirige en personne (Siko) et la courte expédition de pillage, le rezzou, pour laquelle il déléguait un lieutenant (Sévéuo). En plus des guerriers du canton groupés en Koïvoropegui, le chef pouvait disposer d'une sorte de garde prétorienne, des guerriers professionnels étrangers au canton attirés par la réputation de puissance et de force du chef. Ils constituaient cette force permanente, entièrement dévouée, qui lui permettait d'enfreindre la coutume en empiétant sur les droits des Ta et d'asseoir une domination absolue 53.

B. Holas a décrit l'organisation militaire en pays Kono 54.

Sous les ordres du Kounla, équivalent du Tomou, se trouve dans chaque village un Kokoun Goundigui (à rapprocher de Kuntigui en Malinké, littéralement le possesseur de la tête, le chef). Ce représentant du Kounla commande la caste des guerriers ou Kokounlanga par opposition à celle des cultivateurs assimilés à des femmes par les guerriers (Nea-ni).

Derrière les Kokounlanga venait l'arrière garde ou la réserve formée de jeunes gens (Kokounlaki kpô-bla), encore à l'instruction si l'on peut dire.

Remarquons que d'après B. Holas, la réserve est formée chez les Kono d'une troupe encore inexpérimentée alors que chez les Kpellé les Gbalaflinamã sont des vétérans d'après nos propres informations.

Le Kôkoun Goundigui était le détenteur du masque de guerre, propre au pays Kono, le Nyomou kpman hiné (et sa femelle Nyomu kpman néa). Nous avons déjà parlé de son rôle dans les funérailles des défunts décédés d'une mort subite ou accidentelle (les foudroyés par exemple).

C'est un masque à cornes de bélier que l'on dit d'origine Dan. Son caractère, violent pour le mâle, est au contraire doux pour la femelle : l'un est lié à la guerre, l'autre à la fécondité. Leur vue est interdite aux non-initiés.

De même que le Kounla était au-dessus des Kokoun Goundigui des villages, le masque détenu par le Kounla avait une prééminence sur les masques détenus dans chaque village.

En cas de guerre et avant d'aller au combat, le Kokoun Goundigui entouré des guerriers faisait un sacrifice au Nyomou. D'abord seul dans sa case, il offrait des noix de cola blanches dont il crachait le jus sur le masque. Puis en présence des guerriers il sacrifiait un poulet blanc et l'aspergeait de son sang, préfiguration du sang qu'allaient verser les guerriers.

Après la victoire le Nyomou kpman hiné présidait au partage du butin que B. Holas nous dit se faire de la façon suivante :

« Un sacrifice humain de quelques prisonniers avait lieu en forêt sacrée pour remercier les génies de la victoire. Les autres captifs de sexe masculin, étaient répartis en deux groupes :

Pour les femmes, on ne s'embarrassait pas des vieilles qui étaient sacrifiées ou abandonnées, mais on gardait ou vendait comme esclaves les jeunes et éventuellement leurs nourrissons » 55.

Autrefois, le pays était gouverné par le Nyomou, disent les vieillards Kpellé, et celui-ci était méchant et cruel. Le Ton lui a succédé, qui règle pacifiquement les palabres et apaise les querelles.

Il faut voir là deux états du droit : le premier très barbare ne connaissant sans doute que les peines corporelles et les appliquant avec une grande sévérité, alors que dans le second la notion d'amende, de compensation se substitue à la pure loi du Talion. L'une est basée sur le sang, l'autre sur l'argent ou ce qui en tient lieu.

L'évolution est particulièrement nette dans le domaine de l'adultère : quand les Kpellé habitaient encore la région de Missadougou, la peine infligée à l'amant d'une femme mariée consistait en l'application de sa verge sur le fond d'un canari chauffé au rouge. Plus tard, cette peine se transforma en une simple amende, compensation due au mari pour le tort qui lui avait été causé. Inutile de dire que l'adoucissement de la peine fut accompagné d'un relâchement des moeurs. Le mari peu exigeant sur la vertu de ses femmes avait tout intérêt à leur laisser une liberté qui lui rapportait gros. C'est ainsi que l'on vit, il y a quarante années environ, le chef du Moné, désireux d'acheter un fusil, partir un jour en tournée dans le sud de son canton et revenir une nuit à l'improviste surprendre ses femmes avec leurs amants qui, convoqués le lendemain, durent payer les amendes dont le total servit à acheter le fusil moderne désiré.

Autre conséquence de cette évolution du droit : alors que, au premier stade, la justice ne profitait qu'aux génies assoiffés de sang, au second les juges trouvent largement leur compte : toute amende se décomposant en compensation au plaignant et cadeau aux juges.

Dans le premier état du droit, la notion de faute n'était pas absente et les peines avaient un caractère de châtiment. Le châtiment avait beau être barbare et la morale primitive, cette morale correspondant au genre de civilisation qui était celui des Kpellé à cette époque, n'en existait pas moins. Au contraire, dans le second état du droit, toute morale, même rudimentaire ou différente de l'occidentale, semble absente : on ne considère que le tort matériel causé, ou s'il y a dommage moral, il est évalué en argent. C'est ainsi qu'en ce qui concerne l'homicide, les questions de préméditation, d'imprudence ne sont pas prises en considération puisqu'elles n'influent en rien sur l'importance du dommage causé à la famille de la victime. La peine capitale disparaît donc peu à peu puisqu'elle ne rapporte rien aux héritiers du défunt qui lui préfèrent une compensation pécuniaire. La peine capitale ne serait appliquée que si la famille du meurtrier était trop pauvre pour payer l'amende-compensation.

Nous voyons donc se dessiner une organisation judiciaire, peut-être plus humaine à notre point de vue, mais favorisant la vénalité et l'immoralité, parallèlement à un affaiblissement des liens sociaux et de la cohésion des groupes, aboutissant en un mot à la décadence de la Société.

Si nous en croyons les principes du Droit occidental, la Société commerciale se reconnaît à cela qu'elle est formée en vue de faire des bénéfices. C'est en ce sens que l'on peut dire que le Ton est une Société commerciale.

Initialement, le Ton devait être une association pacifique de conciliateurs avant pour mission de régler à l'amiable les querelles entre les groupes et les individus au lieu de laisser la force et la violence les résoudre seules.

Le Ton est appelé vulgairement la Société des queues de vache, l'appendice caudal des bovidés constituant le signe distinctif des sociétaires qui ne s'en séparent que rarement. Elle est le symbole de la sagesse et on l'appelle même « le sage ». Eux-mêmes se nomment Yagbennouni, les fils de Yagben, du nom de leur fondateur qui serait lui-même le neveu du fondateur du clan G'bili, et nous retrouvons là encore une prééminence du Tonalé et de la famille de ses chefs 56.

Selon une tradition recueillie par Th. Mengrelis 57, un chef envoya la mouche, le taon, la taupe et autres animaux rechercher son boeuf qui se trouvait dans un autre village que le sien. Le chef de ce village essaya de les perdre l'un après l'autre, mais chacune de ses ruses fut déjouée par l'un des animaux. Finalement, ils réussirent à ramener le boeuf et celui-ci fut offert en sacrifice : le chef voulut donner la queue comme récompense, mais chacun prétendait avoir pris une part plus importante que les autres dans le succès de l'opération. Le conteur ne dit pas quel fut l'élu, mais demande à l'assemblée à qui la queue doit revenir. Et les assistants de discuter sur les mérites de chacun jusqu'à ce que l'on décide. La queue de bœuf récompense donc le plus habile et le plus sage, le Tonamou (ou Tohonamou).

Modération, sagesse, semblent donc avoir été les bases du Ton à ses débuts. Cependant, gens de justice, les membres du Ton prenant prétexte de ce qu'ils ne peuvent cultiver leurs champs, trop pris qu'ils sont par le règlement des nombreuses palabres, considèrent les « épices » qu'ils reçoivent comme un salaire et leur fonction comme une source de revenus inépuisable. Ils sont donc amenés à faire traîner les choses en longueur, à multiplier les occasions de percevoir des cadeaux, à augmenter le montant des amendes, si bien que, chargés d'apaiser les querelles, ils ne font que multiplier les palabres et les rendre interminables : nous nous souvenons avoir juge en peu de temps des affaires en instance depuis treize ou quinze ans. La qualité de Tonamou rapportant gros, le Ton est une Société extrêmement fermée dans laquelle on entre par une initiation qui se fait en trois stades.

Ceci fait, l'Initiateur pose la queue sur la tête du postulant et demande à l'Assemblée du Ton si elle accepte l'entrée dans la Société de ce candidat, de la façon suivante :

| — G'béa G'béa minwã ? | — Les mangeurs du gros, est-ce vous ? |

| — Eh ! | — Oui |

| — Yagben nouni ? | —Fils de Yagben, est-ce vous ? |

| — Eh! | — Oui |

| — Tombei ? | —Voici le Ton, voulez-vous ? |

| — Eh ! | —Oui |

| — Tonga Londa | Intraduisible (sorte de mot de passe) |

| — Londa |

Les Tonanwã présents avant donné leur accord, le candidat est admis. Mais cet accord a été subordonne au paiement d'un droit d'entrée pouvant s'élever jusqu'à trois boeufs lesquels seront consommés par ceux qui se nomment à juste titre « les mangeurs du gros» (g'béa g'béa minwã). L'admission prononcée, il ne reste plus qu'à expliquer au néophyte le règlement du Ton dont aucun iota ne doit lui être caché sans quoi le droit d'entrée perçu par les Tonanwã deviendrait un véritable poison entre leurs mains et leur porterait malheur.

On lui apprend comment se faire connaître dans une réunion. La réunion est-elle publique ? il répétera les phrases dont on se sert à l'Initiation. Est-elle secrète ? Il est nécessaire alors de connaître le mot de passe intraduisible que l'on introduit après la première phrase :

— G'béa G'béa minwã ?

— Eh

— Pissalo

— Lô

On peut ajouter aussi le nom du maître du Ton qui vous a initié. Toute délibération pour être valable doit se passer en présence d'au moins une queue de vache, emblème de la sagesse et celui qui parle doit la tenir dans la main et en frapper l'air. S'il n'y a qu'une queue, on ne doit pas se la passer de la main à la main : celui qui a fini de parler la pose à terre et celui qui prend la parole s'en saisit et la lisse plusieurs fois dans ses mains pour s'assurer qu'elle n'est pas cassée, car si elle se brisait en fouettant l'air, celui qui l'a en main devrait payer une amende d'un boeuf.

Si un Tonamou désire faire un travail quelconque pendant une réunion, coudre des bandes de coton par exemple, il doit demander au préalable la permission à ses confrères en offrant quelques colas, faute de quoi il devra payer une amende d'un boeuf.

D'autres règles se rattachent plus étroitement au principe de la non-violence : jamais un Tonamou ne peut faire usage de la force, ni même assister à une scène violente sous peine d'amende. Il ne peut en particulier : venir en armes à une réunion du Ton, élever la voix en parlant (il ne sied pas à la dignité d'un Tonamou de se départir d'une certaine réserve), se rendre sur le lieu d'une querelle, se battre même s'il est attaqué (il doit se laisser faire).

Il ne faudrait pas croire cependant que la « Spiritualité » du Ton (sic) soit imprégnée d'esprit évangélique, ni même de la doctrine de Gandhi. En effet, si la violence est exclue du Ton, la vengeance ne l'est pas. Malheur à celui qui se hasarderait à rosser un Tonamou, il n'y aura plus d'espoir pour lui de gagner son procès ; comme tout jugement doit être rendu en présence de tous les membres du Ton, on s'arrangerait toujours pour qu'il en manque un, de façon à faire traîner les choses en longueur. A ce moment, il ne restera plus qu'une ressource au plaignant : venir payer un boeuf d'amende en demandant pardon.

Juge, le Tonamou peut aussi être avocat, personne en effet n'est écouté sérieusement dans une palabre s'il n'est pas Tonamou et quiconque veut faire triompher sa cause doit avoir recours à un fils de Yagben, qu'il devra bien entendu grassement rétribuer.

Le Ton règle les différends entre individus mais tente aussi d'apaiser les querelles entre villages ou entre cantons : si un chef a reçu une déclaration de guerre, il envoie sa queue de bœuf par un Tonamou messager à son ennemi pour essayer d'enrayer le conflit. S'il échoue dans ses négociations, l'état de guerre est proclamé et le Ton, considéré comme vaincu, cesse de fonctionner : c'est alors la licence la plus absolue, les guerriers peuvent en théorie tout faire, ils ne sont plus tenus par les règles coutumières. Cependant, si l'un d'eux abuse vraiment trop de cette liberté, il pourra être traduit devant le conseil du Ton, la paix revenue. Le rôle du Ton dans la Société Kpellé ne doit pas être tenu pour négligeable, car si ses membres sont gens de justice, ils ne sont pas que cela. Ce sont les vrais notables du pays et ils ne sont étrangers à aucune des décisions prises par la Communauté (à l'exception du Saouro où le chef G'bé G'bé, le même qui supprima l'initiation dans son canton, avait interdit le Ton qu'il considérait, parfois à juste titre, comme une association d'escrocs). C'est ainsi qu'au moment de l'arrivée des français, le Ton de tout le secteur Kpellé se réunit pour décider de la ligne de conduite à tenir.

Au temps des Français, un chef qui n'était pas membre du Ton, avait peu de chances de recevoir de vraies adhésions, on obéissait, on le subissait parce que le « commandant » était derrière lui, mais il n'était pas le chef traditionnel : tel le chef du grand village de Oulo dans le Boo Nord, Tima Olo, qui nouvellement converti à l'Islam, se vit refuser son entrée dans le Ton à cause de sa religion, alors que nous-même, blanc et étranger, y étions initié (en partie du moins).

Le droit pénal

Alors que le Tribunal du Ton est souverain pour les questions de droit civil (famille, biens, que nous avons vues au chapitre VI), son autonomie se trouve limitée lorsqu'il s'agit de crimes, par la présence d'un envoyé du chef : ce n'est d'ailleurs ni un Procureur, ni un Avocat général, son rôle n'est pas de défendre le point de vue du chef, ni à plus forte raison celui de la Société, mais bien de percevoir la part d'amende réservée au Tomou.

En pays Toma, le chef de canton assisté de son conseil juge soit les affaires dont les chefs de village n'ont pu venir à bout ou celles qui ne sont pas de leur ressort et spécialement les affaires criminelles et en particulier les crimes de sorcellerie.

Le chef de canton dispose seul des guerriers qui exécuteront une sentence de mort. D'autre part, sa puissance semble le faire considérer comme plus apte à faire face à la vengeance des esprits des condamnés qui après leur mort peuvent devenir malfaisants et venir tourmenter les vivants.

Au début de chaque cause, les parties doivent verser une somme qui est acquise quelle que soit l'issue du procès, au chef et à ses assesseurs à raison de la moitié pour le premier et de la seconde moitié à partager entre les membres de son conseil 58.

Lorsqu'un Kpellé s'aperçoit qu'on lui a volé quelque chose, il va devant les membres du Ton et les saisit de l'affaire en leur remettant cinq francs ou un cadeau d'une égale valeur. Il explique ce qui lui a été volé, fait la description aussi précise que possible de l'objet. A partir de ce moment, le Ton est lié, il est tenu pour responsable du vol et c'est à lui de découvrir le coupable.

Le crieur public passe alors dans le village et annonce le vol. Que le coupable se dénonce (ce qui est rare) ou qu'il soit découvert, deux cas sont à envisager.

Le voleur demande pardon et le volé pardonne, l'objet est restitué et l'amende est symbolique, elle consiste en une cola. Il est à remarquer que le pardon est obligatoire entre deux membres d'une même famille ou de deux clans liés par le Kanala.

Ou bien la victime n'accepte pas de pardonner, dans ce cas le voleur est condamné outre à la restitution de l'objet, à payer une amende d'un boeuf. Il est curieux de constater que le montant de l'amende est indépendant de la valeur de l'objet volé.

Le groupe qui a perdu un de ses membres a droit à une réparation. Tel est le principe qui explique la façon dont les Kpellé considèrent et punissent l'homicide. La question morale étant tout-à-fait secondaire, la préméditation ou la non-préméditation ne constituent ni circonstance aggravante, ni circonstance atténuante. De même l'homicide par imprudence n'entraînera jamais l'absolution du meurtrier : les circonstances de la mort de la victime ne changeront rien au fait que sa famille a perdu un travailleur, donc qu'elle a droit à une compensation. L'amende peut seulement être un peu moins forte. Elle sera de trois pièces de cotonnade représentant le prix du sang et trois pièces de cotonnade servant à attacher le bœuf, pour le Ton ; d'un bœuf pour la famille de la victime et d'un bélier consommé par le village réuni. On profite d'ailleurs de cette réunion pour exhorter la population à la prudence, en montrant ce qu'une imprudence peut coûter.

Si le crime a été commis volontairement, l'amende-compensation sera de sept bœufs, quatre pour la famille du défunt, trois pour le Tribunal sur lesquels l'envoyé du Tomou en choisit deux pour son chef. Le bœuf des Tonanwã est parfois remplacé par sept pièces de cotonnade dont une va au chef de village et six aux membres du Ton.

Si la famille du meurtrier n'a pu réunir la somme nécessaire au paiement de l'amende-compensation, l'assassin est décapité par le plus brave des guerriers devant tous les habitants des villages environnants ou par les parents de la victime. Suivant ce qu'à décidé le Ton, on l'enterre sans linceul ou bien on jette le cadavre dans la brousse ou dans un ravin. La cérémonie se termine par un discours à tendances moralisatrices.

Chez les Kissi, les parents de la victime décidaient soit de la mise à mort, soit de la vente comme esclave du meurtrier. Vu les circonstances, la famille pouvait même faire grâce et sur le plan de la compensation le meurtrier (involontaire évidemment) prenait la place du mort dans la famille. Sa veuve pouvait même l'épouser, elle n'y était cependant pas obligée.

La famille du meurtrier devait offrir un bœuf ou un mouton en sacrifice dans la cour de la victime. La part des ancêtres, constituée comme dans tout sacrifice par la tête, les pattes et le foie, était déposée sur l'autel tandis que le reste de l'animal était distribué aux assistants, le meurtrier y compris. Si celui-ci ne mourait pas dans les jours qui suivaient, c'est que vraiment il n'y avait pas eu préméditation 59.

Le viol est considéré comme un meurtre et le tarif des amendes est le même que pour l'homicide. Il est plus élevé pour une vierge ou une nouvelle excise. Il s'y ajoute cependant une pièce de cotonnade pour la Zohonéan qui a donné ses soins à la fille violée.

Toutefois, si le coupable ne pouvait payer l'amende, on ne le décapiterait pas mais il serait vendu comme esclave avec sa famille et le produit de la vente servirait à payer l'amende.

L'adultère était autrefois considéré comme un crime. Nous avons vu quelle était la sanction au premier stade du droit. Au stade intermédiaire, l'homme s'adressait d'abord au Ton pour qu'il exhorte son épouse à la fidélité. Si cette exhortation n'avait aucun effet, il devait tuer l'amant, sa femme, puis se suicider. Cet autrefois doit être bien lointain car il y a longtemps semble-t-il que les maris Kpellé ont perdu l'habitude de prendre tant au tragique leurs infortunes conjugales ; ils y voient au contraire, grâce aux amendes d'adultère, une source non-négligeable de revenus.

Il peut arriver que le coupable ne soit pas connu et qu'il ne se dénonce pas. On a recours alors aux moyens suivants:

Si les parents de la victime ont des soupçons, le présumé coupable est convoqué devant l'Assemblée. Les deux parties ont réuni leurs chasseurs et ils jurent sur la terre ou sur les gris-gris de subir loyalement l'épreuve. Après un repas, les deux groupes partent à la chasse. Celui qui tue le premier un animal, l'apporte dans la cour du chef et c'est lui qui a raison.

Autre méthode :

dans la cour du chef, on dépose deux coupe-coupe avec lesquels les représentants de chacune des parties doivent aller enlever les écorces qui serviront à composer le poison d'épreuve. Tous jurent de ne ramener que les écorces indiquées qui sont celles du K'li dont on fait deux paquets. Chacun de ces paquets est pilé et mélangé à de l'eau devant toute la population. Les deux représentants dont l'un est le présumé coupable et l'autre un membre de la famille de la victime, boivent le poison. Celui qui n'est pas coupable vomit le breuvage. S'il était tombé, ce serait le signe de sa culpabilité, on l'enduirait alors le kaolin et on lui placerait un épi de mais dans la main, ce qui constitue le contre-poison. Il raconterait sa faute et sa famille paierait les amendes coutumières.

Il y a enfin la méthode de l'huile bouillante :

le ou les présumés coupables doivent aller chercher une aiguille avec la main au fond d'un canari d'huile bouillante : les innocents retirent leur main intacte, le coupable se brûle profondément.

Les autres peuples forestiers ont également des systèmes d'ordalies tout-à-fait semblables.

Chez les Kissi, D. Paulme a noté non pas des ordalies au sens matériel du terme, mais un serment sur un support souvent lié à l'ancêtre du lignage qui doit entraîner le châtiment accompagné ou non de rites purificatoires, le coupable ainsi désigné se lavant au propre et au figuré en faisant une offrande au gardien de l'objet 60. Cet objet peut être une lance, un sabre, une pince, du tali (bois rouge), sur lequel on jure son innocence et bien entendu le coupable meurt ou tombe malade après avoir prêté ce serment.

Il peut y avoir aussi ingestion de la substance : un peu de terre grattée sur la tombe de l'ancêtre et délayée dans de l'huile de palme, une racine de manioc lardée de coups d'aiguille.

Le coupable est pris de maux de ventre, et pour guérir doit faire un sacrifice sur l'autel, qui devient matière à communion avec les spectateurs du même sexe que lui.

Ce lieu de culte réservé aux ordalies est appelé Tumby en Kissi et Zolo en Kpellé.

Parfois c'est Denkongo, Dieu de la foudre, qui remplit le rôle de justicier 61. Le plaignant s'adresse à lui en offrant une poignée de coton égrené et en crachant du jus de cola mâchée sur un objet métallique rappelant la forme de l'éclair. En même temps il invoque Denkongo, lui demandant d'envoyer la foudre sur le coupable.

Ce fer est prétendu avoir surgi des eaux au fond desquelles se trouve le séjour des morts. Ceci se serait passé du temps de la grand-mère du gardien actuel et sous ses yeux.

A l'inverse, les individus soupçonnés d'adultère, de vol, d'incendie volontaire et qui nient être coupables jurent sur l'éclair de Denkongo pour se disculper.

Parfois cependant les soupçons ne se portent sur personne en particulier. On découvre, par exemple, un cadavre dans la brousse. La nouvelle est immédiatement publiée dans les villages et cantons environnants : le meurtrier a deux mois pour se dénoncer ; s'il ne le fait pas, le délai expiré, on fait appel à « l'homme au fouet » pour le découvrir, en envoyant à celui-ci un poulet et dix colas blanches.

L'homme au fouet est un sorcier d'une certaine espèce qui, comme son nom l'indique, possède un fouet fait de lanières en cuir tressées. Sa spécialité est d'effectuer les recherches difficiles. Lorsqu'il approche de l'objet qu'il cherche, son fouet se met à trembler. Il n'y a rien là de bien surprenant et cela prouve que la radiesthésie n'est pas connue des seuls européens. Nos bons français qui passent leurs loisirs du samedi et du dimanche à se familiariser avec la baguette de coudrier et le pendule ont sans le savoir des collègues Kpellé. Bien entendu, le charlatanisme se mêle à la science comme l'a montré le Père Lelong dans un récit d'un humour remarquable après avoir assisté à une démonstration d'un de ces sorciers à Yomou dans le Boo. Mais en France même, tous ceux qui manient la baguette et le pendule ne sont pas des savants, il y a aussi parmi eux des charlatans 62.

Le sorcier commence par se mettre en transes par des danses de rapides, puis il s'élance, plus en plus malgré lui, sur la piste du coupable le fouet en avant.

Quand celui-ci se met à trembler, c'est que le meurtrier est proche. Lorsqu'il le rencontre, il se jette sur lui et le cravache jusqu'à ce que quelqu'un vienne se dénoncer. Si personne ne se présente, c'est que c'est bien là le coupable. Si celui-ci paie l'amende-compensation, le chef partage sa part avec le sorcier. Sinon, le coupable est décapité et le chef donne un boeuf au sorcier pour le récompenser.

A l'occasion du centenaire de la République du Libéria, un impôt spécial avait été prélevé par le gouvernement sur les populations libériennes. Or, le produit de cet impôt dans un district voisin de notre frontière avait été volé. Le District commissionner qui ne craignait pas le ridicule nous écrivit pour demander qu'on lui envoyât l'homme au fouet le plus réputé du cercle de Nzérékoré (il se trouvait dans le Ounah ou le Niékolé) pour l'aider à retrouver le trésor volé. Souhaitons qu'il ait été volé par ceux-là mêmes à qui il avait été pris, ce n'eût été que justice.

En territoire français, on distribuait boeufs et riz à la population les jours de fête, en territoire libérien on prélevait un impôt supplémentaire. Où est le colonialisme ?

Les Kissi ont également recours aux chasseurs de sorciers pour lutter contre les crimes de ceux-ci. A vrai dire ce sont également des sorciers mais détenteurs d'un G'bindo qui leur permet de démasquer le sorcier coupable en neutralisant le Sambiò de celui-ci.

Le Sambiò est un charme maléfique que le sorcier prépare, nu, oint d'huile, en plein soleil dans la brousse. Il contient des cheveux, des rognures d'ongle de la future victime avec du sang et de la graisse d'homme. Il lui permet de venir nuitamment par dédoublement et tel un vampire boire le sang de sa victime qui dépérit et meurt. Le G'bindo est un charme bénéfique fait de cailloux pris sur les différents lieux de culte, sur la place du village, sur les sentiers ; il y est adjoint des clochettes et des bagues.

Ce G'bindo permet au chasseur de sorcier de découvrir le Sambiò de l'individu soupçonné et de le mettre dans une décoction qui le rend inoffensif et paralyse le sorcier dont le cœur résidait dans le Sambiò 63.

On se trouve là dans un domaine mixte où interfèrent le juridique et le magique, le magique et le religieux.

Notes

41. P.D. Gaisseau. Forêt

sacrée. Op. cit., p. 96.

42. P.M. Gamory-Dubourdeau. Notice sur les Toura. Op. cit., 328.

43. D.Paulme. Les gens du riz. Op. cit., pp. 13-16.

44.

45.

46. B. Holas. Les masques Kono. Op. cit., pp. 104-108-109. L'auteur nomme Mamougonyo le masque du service de propreté que nous appelons Mamounyon en pays Kono également.

47. B. Holas. Sur l'introduction récente dans le pays Kono de l'organisation du Kalé. Notes africaines. no. 52, IFAN, Dakar, octobre 1951.

48.Donner. Togba, a women's society in Liberia. Africa, T. XI, no. 1, janvier 1938, p. 109.

49. D. Paulme. La société Kissi, son organisation politique. Cahier d'études africaines, no. 1-2, Paris, 1960, pp. 73-85.

50.

51. P.M. Gamory-Dubourdeau. Ibidem, pp. 331-332

52. Poiret. Village Kissien. Bulletin du C.E.H.S., A.O.F., T. XVI, Dakar, 1933, pp. 667 et sq.

53. P.M. Gamory-Dubourdeau. Notice sur les Toura. Op. cit., p. 333

54. B. Holas. Les masques Kono, Op. cit., p. 79.

55. B. Holas. Ibidem, p. 80.

56. Au sujet du Tonalé. Funérailles du chef. Cf. Deuxième partie, Chap. VI, p. 185.

57. Th. Mengrelis. La queue de bœuf, conte Guerzé. Notes africaines, no. 35, IFAN, Dakar, juillet 1947.

58. P.M. Gamory-Dubourdeau. Notice sur les Toura. Op cit., p. 332.

59. D. Paulme. Les gens du riz. Op. cit., p. 81.

60. D. Paulme. Ibidem, p. 139.

61. D. Paulme. Denkongo, un rituel juridique en pays Kissi. Notes africaines, no. 40, IFAN, Dakar, octobre 1948.

62. M.H. Lelong. Ces hommes qu'on appelle anthropophages. Op. cit., p. 133.

63. D. Paulme. Les gens du riz. Op. cit., p. 205.

[ Home | Etat | Pays | Société | Bibliothèque | IGRD | Search | BlogGuinée ]

Contact :info@webguine.site

webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa © 1997-2013 Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.

Fulbright Scholar. Rockefeller Foundation Fellow. Internet Society Pioneer. Smithsonian Research Associate.