Famille manon de Cé Naoua.

Académie des Sciences d'Outre-Mer. Paris. 1984. 380 p.

La famille-ménage (mari, femme et enfants) n'existe pas dans la Société traditionnelle, ou si on la rencontre quelquefois aujourd'hui, cela est dû au relâchement des liens familiaux sous l'influence occidentale, sinon à l'éclatement de la famille africaine.

Ce relâchement, cet éclatement ont pour cause l'esprit d'indépendance des jeunes gens, anciens militaires ou anciens manoeuvres des plantations de Basse-Guinée, habitués à vivre loin de l'autorité du Chef de famille, autorité qu'ils supportent mal lorsqu'ils sont de retour au pays. Il faut ajouter à ces facteurs celui de l'action missionnaire : le ménage catholique, monogame, a tendance à ne plus vouloir vivre au sein de la famille coutumière, demeurée animiste dans la plupart des cas.

La famille de la forêt guinéenne c'est la famille étendue, la patriarchie (sans que ce terme fasse confondre le chef de famille avec un vieillard vénérable). Elle est patrilocale, c'est-à-dire que les femmes vont vivre chez leurs maris, le groupement des parents se fait par les mâles. Elle est donc du type classique de la famille agnatique.

Cependant la filiation établit à l'intérieur de cette famille patrilinéaire une certaine classification entre les enfants suivant qu'ils sont frères ou sœurs germains, consanguins, utérins. Ceux-ci forment alors des sous-groupes familiaux dont les membres ont entre eux des relations spécifiques.

Il peut exister une exception à cette patrilocalité : lorsqu'un jeune homme pauvre ou orphelin ne trouve pas l'aide coutumière auprès des siens, il peut travailler plusieurs années sur les champs de son futur beau-père et à l'issue de cette période ne pas repartir dans son village d'origine mais vivre dans la famille de sa femme. Le fait, signalé par D. Paulme en pays Kissi, est assez rare en pays Kpellé.

Dans celui-ci il est par contre fréquent, qu'avant le mariage, une partie de la dot soit constituée par des journées de travail sur les champs du père de la fiancée, accomplies par le fiancé aidé de ses camarades de même classe d'âge.

Famille manon de Cé Naoua.

La famille étendue est composée du chef de famille, de ses femmes, des enfants de celles-ci (qu'ils soient du père ou non, du moment que ce dernier les a reconnus), de ses frères (mariés ou non et dans le premier cas des femmes et enfants de ceux-ci), des soeurs non mariées et des enfants naturels de celles-ci, de ses sœurs divorcées ou veuves revenues dans leur famille, de ses fils mariés et de leurs femmes et enfants, de ses oncles ou cousins souvent encore célibataires, de son père trop âgé pour diriger la famille, éventuellement de la mère et des marâtres qu'il n'a pas épousées parce que trop vieilles.

Enfin, on trouve parfois des étrangers venus d'un autre village ou du Libéria, et qui sont en général du même clan que le chef de famille.

Seule compte la parenté en ligne paternelle : de ce point de vue les femmes habitent avec leur mari dans la famille de celui-ci mais appartiennent toujours à leur propre famille (de même qu'elles appartiennent à leur clan d'origine). Les enfants légitimes appartiennent à la famille du père et l'oncle maternel, à défaut du grand-père maternel, ne joue un rôle de premier plan qu'en cas de divorce et d'attribution d'un ou des enfants à la mère (ce qui est très rare). Chez les Toma et les Kpellé, comme chez les Kissi, les neveux et cousins par les femmes jouent cependant un rôle important en ce qui concerne les funérailles et tout ce qui intéresse le culte ancestral, fait assez surprenant puisqu'ils appartiennent à la famille de leur père et non à celle de leur mère. Faut-il voir les restes d'une institution ancienne aujourd'hui disparue, la famille était-elle autrefois matrilocale et la parenté en ligne maternelle ?

Il est très difficile de déceler les liens de parenté et la vraie nature de celle-ci entre les membres de la famille étendue. En effet, les termes de frère, sœur, mère, ne recouvrent parfois aucune réalité physique. Là intervient en particulier la notion de parenté clanique, tous ceux qui, observant le ou les mêmes interdits, appartiennent au même clan, sont frères et sœurs : ainsi un Delamou dira en parlant d'un autre Delamou, qu'il est son frère, bien qu'aucune parenté physique ne les relie l'un à l'autre.

Il y a aussi extension des termes de parenté aux membres d'une même génération. Ainsi, un enfant appellera Mère non seulement la femme qui lui a donné la vie, mais encore les soeurs de celle-ci et toutes les épouses de son père. Son père mort, il appellera père l'oncle qui lui succèdera, tout de même que l'oncle appellera fils son neveu ; en somme, une même appellation englobe les membres de la famille étendue appartenant à la même génération.

La notion de cousinage semble inconnue, on ne dépasse pas les termes d'oncle et de tante : c'est ainsi qu'un jeune homme appellera oncle les enfants et petits-enfants du frère de son père alors que ce sont ses cousins et petits-cousins.

Des considérations de politesse interviennent également : si sa vraie mère est morte, on nomme mère sa marâtre et on injurierait gravement celle-ci en ne lui donnant pas ce titre. De même, un jeune homme qui a fait un enfant à sa marâtre, n'avoue pas être le père. C'est son propre père, le grand-père de l'enfant, qui est censé l'être, il n'a agi en somme que par délégation de son père trop âgé.

Finalement, nous voyons se dessiner une parenté classificatoire à côté de la parenté physique.

A tous ces parents de condition libre qui forment la famille étendue, il fallait ajouter, avant la conquête française, les captifs : captifs de guerre et captifs de case (ceux-ci descendant de captifs de guerre, mais nés dans la famille, n'étaient autre chose que des serviteurs, bien traités d'ailleurs, mais serviteurs à vie). Les femmes captives étaient souvent concubines du chef de famille, mais n'étaient pas affranchies par là : les enfants qu'elles avaient de cette union, naissaient cependant libres et faisaient partie de la famille, au même titre que les enfants légitimes.

Il existe aussi une alliance entre certains groupes de familles qui crée des alliés à plaisanterie. Cette alliance est nommée Bora en Kissien 1. Le fait pour un groupe de fournir des épouses aux membres de l'autre fait naître une créance illimitée au profit du premier. Ceci se concrétise par exemple au moment des funérailles par la possibilité pour l'allié de singer et d'insulter le mort de l'autre groupe. D. Paulme explique la chose en se basant sur le fait que le groupe qui a fourni les épouses considère comme affront ou négligence le décès de l'une de celles-ci et qu'il se vengera de cette façon au moment du décès d'un membre de l'autre groupe.

Le patrimoine de la famille étendue se compose de biens matériels, de droits et d'un patrimoine spirituel. Celui-ci est composé chez les Kpellé de tous les « gris-gris » (amulettes) que l'ancêtre honorait de son vivant. Chez les Toma il comprend les mânes et leurs tombeaux : en cas de déménagement, l'esprit des ancêtres doit accompagner la migration et, pour cela, on emporte les barres de fer ou guinzé qui, plantées à la tête de la tombe, sont censées renfermer l'esprit du mort.

Chez les Toma, les biens matériels comprennent :

Les terres du village sont réparties entre toutes les familles étendues et la portion de chacune est suffisante pour que la rotation des cultures se fasse sur une durée de dix ans environ. Chaque année, une partie de la surface cultivée est consacrée à l'établissement du champ commun sur lequel travaillent tous les membres de la famille. La récolte servira à célébrer les repas rituels et à nourrir le chef de famille et son ménage (éventuellement les autres ménages de la famille). Le produit de la vente du surplus de la récolte, joint à celui de la vente des colas servira à acquitter l'impôt et à payer les dots ou amendes diverses. Hors ce travail communautaire, les ménages et les célibataires disposent de leur temps pour cultiver leur propre champ.

Dans ses grandes lignes, l'institution Kpellé ou Manon est la même, cependant on y voit la marque d'un esprit un peu plus individualiste, ou bien cette différence provient de ce que les observations ont été faites à des époques différentes et qu'il y a eu évolution. C'est ainsi que les biens matériels communs sont réduits aux colatiers et aux marmites (à la mort de leur mari, les femmes ne conservent leurs marmites que si elles se marient avec son héritier, sinon elles abandonnent leurs ustensiles).

Il n'y a pas à proprement parler de champ commun, chaque ménage fait le sien mais celui du chef de famille est plus grand car cultivé par tous les célibataires isolés de la famille.

En principe, seuls les colatiers et les bananiers (c'est-à-dire les choses plantées) sont passibles de propriété : la famille n'a que l'usufruit de la terre mais possède la pleine propriété de ses bananiers et colatiers, et si elle abandonne un champ, un autre peut le cultiver sauf à respecter les bananiers et colatiers qui subsisteraient. Ce principe comporte cependant une atténuation : seules les colas pendant aux branches sont pleinement la propriété de celui qui a planté l'arbre, celles qui sont tombées peuvent être ramassées par n'importe qui. (Dans le Sud du pays Kpellé Guinéen — canton de Boo cette atténuation n'existe même pas).

Par contre, les palmiers à huile, les palmiers raphia et les palmiers ban sont à la communauté villageoise : chacun peut ramasser les palmistes, les raphia et les bans (nervures de palmes) et non seulement les usufruitiers du terrain sur lequel ces arbres se trouvent. Toutefois, le droit de cueillette est limité dans le temps ; en effet, tant que la moisson n'est pas faite, on ne peut ramasser les palmistes sur un champ qu'on ne cultive pas soi-même, de peur d'abîmer la récolte. Le droit de chasse est illimité sauf à ne pas en abuser ; le droit de pêche l'est un peu moins en ce sens que celui qui, possédant un champ à proximité du marigot, établit un barrage sur ce dernier et jette du mil dans l'eau, possède seul le droit de propriété sur le poisson enfermé dans l'espace ainsi délimité puisque lui-même l'a nourri.

Certaines recettes viennent augmenter le patrimoine familial.

Ce que chacun des membres gagne par prise de guerre ou commerce revient au chef de famille, à l'exception de la part personnelle. Si le profit est constitué par un boeuf, on ne le partage pas, il entre en totalité dans le patrimoine, s'il l'est par des colas ou des bandes de coton, le partage a lieu comme il est dit plus haut. Si les membres de la famille apportent au père le produit de leur travail, celui-ci a leur entretien à sa charge. De plus en plus, les jeunes gens ont tendance à garder tout pour eux mais sont beaucoup moins empressés à supporter eux-mêmes toutes les charges.

Les dots reçues lors du mariage des filles viennent elles aussi augmenter le bien commun mais leur composition doit être portée à la connaissance de tous les membres de la famille et elles ne peuvent être dissipées par le père de famille. C'est en effet un devoir pour lui de marier les garçons et, pour les doter, il utilise les dots des filles.

Les autres charges du patrimoine sont l'impôt et les dettes. Il arrive toutefois que l'impôt du village soit le produit de la vente de la récolte d'un champ cultivé par tous les villageois et appelé « champ du commandant ».

Les dettes des enfants sont à la charge du patrimoine si c'est la première fois que l'enfant s'endette. Le père rembourse la somme et, pour corriger son fils, l'engage chez un ami où il doit travailler gratuitement. S'il y a récidive, on vend le fils pour deux boeufs, la dette est remboursée... et le reste mangé.

Le chef de famille est administrateur du patrimoine qu'il ne peut engager pour son profit personnel, mais il peut le gérer comme bon lui semble à condition de préserver la consistance des dots.

A la mort du chef de famille, on distingue ses biens propres et ceux qui, appartenant à la communauté familiale, étaient confiés à son administrateur, et très logiquement les premiers vont à ses héritiers, tandis que les seconds sont attribués à celui qui lui succède à la tête de la famille étendue. Pratiquement, il est vrai, ces deux sortes d'héritiers se confondent, mais quand, par exception, ils sont différents, la règle ci-dessus est appliquée.

L'héritage va au frère aîné, à défaut au petit frère et à défaut au fils aîné. Rien n'est partagé mais l'héritier peut distribuer des femmes.

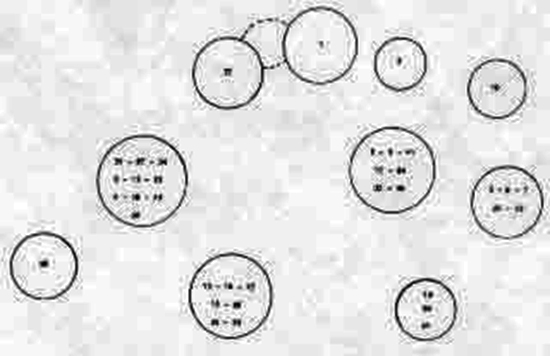

Les ménages qui constituent la famille étendue, habitent des cases voisines disposées en cercle autour d'une place où se trouve parfois le fétiche de la famille (la tortue par exemple réputée protéger contre l'incendie) Cet ensemble de cases forme la cour.

Du point de vue statistique, la moyenne du nombre d'habitants par case varie entre trois ou quatre unités. Cette moyenne, comme beaucoup d'autres, ne signifie rien : en effet, le chef de famille et ses grands fils bénéficient d'une case entière pour eux, et les autres membres de la famille s'entassent dans les cases restantes. Nous donnons, à titre d'exemple, la composition et la répartition de deux familles: l'une Manon, celle de Gonga Doré de Bossou, l'autre Kono, celle de Goa Nanalo de Tongarata.

Ce qui frappe au premier abord, en consultant nos deux plans, c'est l'entassement des habitants dans les cases et la promiscuité. Pour ne prendre qu'un seul exemple, une case de Gonga Doré de Bossou ne compte pas moins de onze personnes : une femme du chef de famille avec quatre enfants, une autre femme de Gonga, deux enfants, deux fils de Gonga âgés de quinze et dix-huit ans, une femme de Gonga âgée de dix-neuf ans, un neveu du chef de famille et sa femme.

| N° d'ordre | Nom | Parenté | Age (ans) |

| 1 | Gonga Dore | Chef de famille | 39 |

| 2 | Gade | Femme de 1 | 45 |

| 3 | Doum | Fille de 1-2 | 8 |

| 4 | Teagne | Fille de 2 | 4 |

| 5 | Nianamo | Femme de 1 | 47 |

| 6 | G'Hala | Fils de 1-5 | 8 |

| 7 | Goha | Fils de 1-5 | 7 |

| 8 | Kona | Fille de 1-5 | 6 |

| 9 | Bele | Fils de 1-5 | 2 |

| 10 | Maougnan | Femme de 1 | 37 |

| 11 | Tossani | Femme de 1 | 36 |

| 12 | Lassidan | Fils de 1-2 | 15 |

| 13 | Petini | Femme de 1 | 30 |

| 14 | Barama | Femme de 1 | 37 |

| 15 | Labila | Fils de 1-14 | 10 |

| 16 | Tiagha | Femme de 1 | 30 |

| 17 | Go | Femme de 1 | 18 |

| 18 | Yallo | Femme de 1 | 18 |

| 19 | Yo | Femme de 1 | 18 |

| 20 | Yeli | Femme de 1 | 19 |

| 21 | Yotoghe | Femme de 1 | 19 |

| 22 | Keon | Femme de 1 | 19 |

| 23 | Vetle | Femme de 1 | 20 |

| 24 | Foromo | Femme de 1 | 20 |

| 25 | Naoua | Fils de 1 (mère divorcée) | 18 |

| 26 | Ouanda | Fils de 1 (mère divorcée) | 15 |

| 27 | Gono Bouan | Frère de 1 | 38 |

| 28 | Yogho | Femme de 27 | 25 |

| 29 | Yom | Frère de 1 | 20 |

| 30 | Nieneguea | Neveu de 1 | 25 |

| 31 | Goha | Neveu de 1 | 38 |

| 32 | Sani | Femme de 31 | 19 |

| 33 | Nagama | Fille de 31 (mere décédée) | 9 |

| 34 | Tie | Neveu de 1 | 14 |

| 35 | Sedo | Neveu de 1 | 35 |

| 36 | Foromo dit Traoré | Neveu de 1 | 34 |

| 37 | Kanali | Femme de 36 | 38 |

| 38 | Yazou | Belle-soeur de 1 | 35 |

| 39 | Ko | Belle-soeur de 1 | 27 |

La promiscuité existe sans aucun doute avec ses conséquences évidentes et, acceptées d'ailleurs, mais l'entassement n'est qu'apparent car il est bien rare que tous les occupants de la case soient là en même temps. La plupart du temps, ils sont dans les hameaux de culture ou en voyage et ils ne passent qu'une faible partie de leur temps au village proprement dit.

Dans les grandes occasions, tout le monde se réunit, mais souvent on ne se groupe à la case que pour les repas et certains célibataires vont coucher... « en ville ».

Gonga Doré, étant chef de canton du Manon, possédait en plus des cases nécessaires au logement de sa famille, une case pour son secrétaire, deux cases pour les étrangers de passage et une concession réservée au Commandant de cercle quand il venait en tournée à Bossou.

Dans les grandes familles, on ne peut plus construire de cases donnant sur la cour du chef de famille, aussi lorsqu'un fils se marie, doit-il aller bâtir sa demeure à la périphérie du village (ainsi que le montre notre plan des cases de famille Goa Nanalo). La communauté d'habitation se trouve donc diminuée et cela tend à relâcher les liens familiaux.

Famille Gonga Doré, chef manon de Bossou.

| N° d'ordre | Nom | Parenté | Age (ans) |

| 1 | Goa Nanalo | Chef de famille | 61 |

| 2 | Vangue Vomalo | Epouse de 1 | 41 |

| 3 | Lagalo Nanalo | Fils de 1-2 | 22 |

| 4 | Kefa Nanalo | Fils de 1-2 | 12 |

| 5 | Bagama Saoulohara | Epouse de 1 | 48 |

| 6 | Sinepolo Nanalo | Fils de 1-5 | 30 |

| 7 | Legoa Nanalo | Fils de 1-5 | 26 |

| 8 | Tiagha Venean Verana | Epouse de 1 | 46 |

| 9 | Lanan Naiialo | Fils de 1-8 | 28 |

| 10 | Fussou Nanalo | Fils de 1-8 | 21 |

| 1 1 | Neniana Nanalo | Fils de 1-8 | 19 |

| 12 | Soulou Nanalo | Fils de 1-8 | 12 |

| 13 | Oua Donahara | Epouse de 1 | 31 |

| 14 | Mini Lagalo Nanalo(il loge dans la clôture de la case sacrée dont il est le gardien) | Grand frère de 1 | 73 |

| 15 | Tossani Irohara | Epouse de 14 | 41 |

| 16 | Gonote Nanalo | Fils de 14 (mère décédée) | 39 |

| 17 | Forotiio Nanalo | Fils de 14 (inère décédée) | 39 |

| 18 | Namou Nanalo | Fils de 14 (mère décédée) | 19 |

| 19 | Luopou Kanhara | Marâtre de 1 | 66 |

| 20 | Oueïlo Nanalo | Fils de 19 (père décédé) | 28 |

| 21 | Parile Nanalo | Neveu de 1 | 12 |

| 22 | Bayania Dianhara | Epouse de 6 | 31 |

| 23 | Gnonmou Nanalo | Fils de 6-22 | 5 |

| 24 | Flomo Kanhara | Epouse de io | 21 |

| 25 | Lah Nanalo dit Sou | Fils de 1 (mère décédée) | 16 |

| 26 | Tragha G'Hanhara | Epouse de 16 | 31 |

| 27 | Gnaganlo Gomou | Cousin de 1 | 21 |

| 28 | Togba Donaniou | Hôte de 1 | 49 |

| 29 | Sanghene Donaliara | Epouse de 28 | 48 |

| 30 | Goa Danalo | Fils de 28-29 | 6 |

| 31 | Zono Tosse Donamou | Frère de 28 | 36 |

| 32 | Vassi Maniou Yornalo | Hôte de 1 | 73 |

| 33 | N'Dema Soronzara | Epouse de 32 | 31 |

| 34 | Luopou Nanahara | Fille de 1-13 | 2 |

| 35 | Gono Polan | Epouse de 9 | 19 |

| 36 | Sinne Nanahara | Fille de 9-35 | 1 |

| 37 | Flomo Nanahara | Fille de 1 (mère décédée) | 30 |

| 38 | Tossani Yomalo | Femme de 1 | 53 |

A la division du travail familial en travail domestique et travail extérieur ne correspond pas du tout une répartition du travail par sexe : si la femme accomplit en effet toutes les tâches domestiques (corvée d'eau et de bois - préparation des repas nettoyage de la case et de ses abords), elle participe pour une large part aussi aux travaux des champs.

De novembre à janvier a lieu le débroussaillement qui est le propre des hommes. Cette opération est précédée d'un sacrifice aux génies de la forêt et du sol. Celui-ci est offert généralement au pied d'un grand arbre sur une partie déjà débroussaillée.

Cases de la famille kono Goa Nanamou, Tongarata (Saouro).

La matière du sacrifice est un poulet blanc et dix colas blanches qui sont partagées entre les membres de la famille tandis que de la farine de riz est répandue autour de l'arbre. Le prêtre de ce culte est le chef de famille (souvent celui-ci se contente de présider la cérémonie, c'est son neveu qui officie).

Chez les Toma, les femmes ne peuvent rien offrir directement de peur d'irriter les génies qui se vengeraient sur les défricheurs. Elles ne doivent même pas paraître sur l'emplacement du futur champ avant l'abattage total de tous les arbres, toujours pour la même raison. Cette première partie du débroussaillement consiste dans l'abattage des arbres à l'aide de coupe-coupe et de haches fabriqués par le forgeron du village. Cependant, on laisse subsister les palmiers à huile à cause de leurs produits et les trop gros arbres impossibles à abattre. On laisse le champ quelque temps en cet état.

Chez les Kpellé, la femme a le droit de pénétrer sur les champs en défrichement sauf si la Société secrète y travaille.

En effet, si le travail des champs est fait ordinairement par les membres de la famille, il peut l'être aussi parfois par ceux d'une Société secrète spécialisée dans cette sorte d'activité.

Ce que l'on ignore, c'est le secret de la Société, mais le chef, lui, en est parfaitement connu : un homme s'adresse à lui pour avoir ses services. S'il accepte, l'homme creuse un grand trou dans le champ, dont il badigeonne les parois avec de l'argile : on verse dans le trou de grandes quantités de Lo (vin de palme, bandyi en malinké que les européens ont déformé en bangui), puis tout le monde se retire. Le chef est censé cultiver avec l'aide d'animaux qui lui sont dévoués et ceux-ci sont censés boire le breuvage préparé dans le trou.

En réalité, ce sont les membres de la Société qui se joignent à leur chef et travaillent sous sa direction en avalant d'énormes quantités de Lo. La provision doit en être renouvelée constamment, à ce moment les sociétaires vont se cacher et ne reviennent que lorsque le porteur de Lo a disparu.

Pendant le travail, ils poussent des cris d'animaux et l'un d'eux est spécialement délégué à cet effet. Personne ne doit pénétrer dans le champ : si un étranger à la Société le fait, il est ligoté et livré aux notables : son père doit payer l'amende et il est initié de gré ou de force. Toute la journée le chef qui commence le travail à jeun ne mange rien, mais en rentrant le soir, son obligé lui sert un grand repas de riz et surtout de viande.

Pour entrer dans la Société des travailleurs, il faut donner trois bandes de cotonnade et deux poulets, mais pour devenir un maître (c'est-à-dire celui qui peut initier les autres et à qui on va demander les services de la Société), il faut payer en plus sept bandes de coton au maître initiateur. Bien entendu, tout le monde sait de quoi il retourne et les cris d'animaux grossièrement imités ne trompent personne, mais on feint d'y croire et la fiction continue.

De février à mars, on met le feu à la forêt. Au préalable, on nettoie la cour de la famille pour que le champ brûle complètement au point de ressembler à la cour nettoyée. Puis un jour de vent, les garçons entourent le champ. L'aîné entre au milieu et ses frères sur les côtés en commençant par celui d'où vient le vent et, tandis que les femmes crient, on met le feu avec une torche.

On attend que les cendres recouvrent la terre et, en avril, on nettoie le champ on ramasse les branches et les herbes non brûlées et on en fait des tas auxquels les enfants mettent le feu.

En mai les femmes sèment le riz, la graine est dans une calebasse ou une corbeille et on la jette en dansant au son d'un tam-tam. Puis on laboure (les femmes en principe chez les Kpellé, les hommes chez les Kono), toujours au son du tam-tam et à l'aide de dabas (sortes de houes à manche court et pelle large), pour enterrer la graine. Il s'agit alors de protéger le champ durant la germination : deux moyens sont employés, l'un naturel, l'autre magique. On construit donc des miradors d'où les enfants surveillent les moineaux, une fronde à la main pour les massacrer, mais aussi on attache des « gris-gris » à des piquets (par exemple de l'écorce de Téli).

En juin a lieu le sarclage, travail de femmes ou d'enfants, qui s'effectue à la main ou avec des coupe-coupe. Les herbes sont mises en tas mais non brûlées.

En août les épis sortent et c'est le moment où les enfants surveillent les animaux de plus près.

En septembre-octobre a lieu la moisson. Il existe des Sociétés de moissonneurs qui font la récolte dans les champs de chacun de leurs membres.

Au son du tam-tam, les femmes coupent les épis et les hommes lient les gerbes qui sont laissées sur les miradors pendant une quinzaine de jours. Puis a lieu l'engrangement, soit sur place au hameau de culture, soit au village. Le père de famille, ou sa première femme, est dans le grenier et reçoit les gerbes tandis qu'un homme compte le nombre de celles-ci. Un grand festin de riz, poulet, viande boucanée est servi aux moissonneurs par le père de famille qui leur distribue en outre deux à trois gerbes chacun.

L'activité agricole la plus importante étant la culture du riz, nous l'avons pris comme base de notre calendrier : il faudrait parler aussi des cultures secondaires.

En octobre-novembre, les femmes pêchent en groupe tandis que les hommes font les champs de coton : ils désherbent une partie de la brousse et laissent les herbes pourrir, puis ils les ramassent et les mettent au bord du champ. Quinze jours après, les femmes sèment la graine et labourent. Le brouillard humide amène la plante à maturité et le vent de décembre fait éclater le fruit. La récolte a lieu en janvier, en famille. Le coton est mis en panier puis à sécher au soleil, après quoi on le remet en panier dans le grenier de la case.

Tout au long de l'année, le mari distribue le coton à ses femmes qui filent et rendent la quenouille au mari lequel la donne au tisserand à moins qu'il ne tisse lui-même les bandes qui, cousues, feront des « boubous ».

Les autres cultures secondaires sont le manioc, le tarot, le bananier (par bouture), le piment, l'épinard, l'aubergine. Ces derniers sont semés en même temps que le riz, alors que le manioc est récolté un mois après lui, le tarot et la patate en juillet-août.

Le ménage est l'élément constitutif de la famille étendue qu'il perpétue en lui donnant des enfants légitimes qui rempliront leur devoir d'assistance envers les « vieux » et assureront le culte des ancêtres.

En pays Kissi cette continuité est concrétisée par le fait que le premier petit-fils reçoit le nom de son grand-père 2.

Le ménage comprend le mari, ses femmes (en nombre illimité) et les enfants de chacune d'elles.

La femme continue d'appartenir à sa propre famille chez laquelle elle se rend pour toutes les cérémonies du culte (elle en porte toujours le nom totémique). En cas de divorce, la femme rentre automatiquement chez ses parents. Ce lien reste très fort jusqu'à ce qu'elle ait un enfant, mais même après il n'est jamais rompu.

En théorie, la première femme est appelée mère par respect et occupe le premier rang : elle répartit les travaux domestiques et participe parfois au choix des autres épouses. En pratique, tout dépend de la conduite de la première femme.

D. Paulme note que chez les Kissi le chef des épouses n'est pas forcément la première, c'est la yen'bara, mais elle ne nous dit pas comment elle est désignée. Elle irait jusqu'à proposer la répudiation d'une autre épouse. La ven'bara d'un chef de canton pourrait recevoir de lui une partie de ses attributions politiques 3.

Chez tous les peuples de la forêt, existe semble-t-il une autre institution. D. Paulme la signale en pays Kissi, Westermann chez les Kpellé 4. G. Schwab 5 au Libéria. Elle a été notée chez les Toma et les Manon.

La femme « Sala » ou « Sara » est une sorte de porte-bonheur du chef dont les privilèges ont une large contre-partie puisqu'en cas de calamité publique (guerre, épidémie) elle peut être sacrifiée dans l'intérêt du groupe.

Adolescente, de teint clair, vierge, non excisée, sa désignation est parfois l'oeuvre du devin ou elle est plus simplement choisie par le chef qui la présente comme telle à la population.

Sa dot est plus élevée que celle d'une femme ordinaire. Elle suit le chef partout, mange avec lui pour goûter les plats qu'on lui a préparés. Elle sera son paratonnerre et le protègera contre les dangers physiques, les mauvaises pensées à son égard. Elle est obligée à une fidélité sexuelle absolue mais elle a accès à tous les biens du chef et partage tous ses secrets. La nouvelle épouse doit en public avoir une attitude réservée à l'égard de son mari.

Les rapports du gendre et de la belle-mère doivent également être empreints de réserve de part et d'autre (lorsque le gendre kissi salue la belle-mère, il le fait en tournant la tête).

Il en va de même avec les soeurs aînées de sa femme : il ne peut s'asseoir sur la même natte, ni partager le même repas.

Par contre avec ses belles-soeurs cadettes les rapports sont beaucoup plus libres. Elles peuvent le brocarder, exiger de lui des cadeaux.

Si la femme décède, la famille peut donner la cadette en mariage à l'homme et c'est peut-être cette perspective sous-entendue qui gouverne la liberté de ces rapports.Vis-à-vis de ses beaux-parents, la bru doit les respecter et les aider sans se plaindre.

Elle aura aussi souvent des rapports difficiles avec ses belles-soeurs aînées, sans pouvoir, pour autant trouver des compensations auprès des cadettes.

Parallèlement ses rapports avec ses beaux-frères aînés seront différents de ceux qu'elle peut avoir avec les cadets.

Le chef de ménage est le maître à la fois des personnes et des biens. Son pouvoir va jusqu'à la mise en gage, toutefois l'autorisation du chef de famille étendue est alors nécessaire.

Le produit du travail de chacun des membres du ménage appartient au mari (sous réserve de ce qui a été dit à propos du patrimoine de la famille).

En revanche, il leur doit logement, nourriture, vêtement, ainsi que la dot nécessaire au mariage des enfants mâles (si le chef de famille n'y pourvoit pas lui-même).

Les règles de succession sont différentes suivant le peuple considéré ; encore faut-il distinguer entre les diverses régions pour un même peuple.

Chez les Toma, tous les biens du chef de ménage passent à sa mort à son fils aîné, sauf les femmes qui sont attribuées au frère aîné (mais à l'ouest de la Makona, le fils aîné hérite même des femmes, à l'exception de sa mère qui va à son oncle paternel le plus âgé).

Chez les Kpellé, le fils aîné hérite de toutes les femmes, sa propre mère restant sous sa protection mais ayant la faculté de se remarier.

S'il y a des héritiers mineurs, leur tutelle est confiée à l'oncle paternel le plus âgé (ou à défaut au fils aîné), qui gère les biens qu'il leur remet à leur majorité. Quand nous disons « biens », nous comprenons aussi les femmes, avec lesquelles il peut avoir des relations sexuelles. Les enfants qui peuvent naître lui appartiennent.

Les incapacités de venir à succession sont chez les Toma la lèpre et la folie (qui sont des causes de mise en tutelle). Chez les Kpellé, la lèpre n'est pas toujours une incapacité. Ce sont les seules et, hors cela, les droits des héritiers sont respectés : ainsi, le chef de ménage peut faire des legs avant sa mort mais le conseil de famille juge de leur nullité s'ils lèsent les intérêts des héritiers naturels.

L'absence (captivité ou voyage et maintenant service militaire), est une cause de mise en tutelle du ménage. Si la famille renferme de jeunes célibataires, les femmes du ménage dont le chef est absent peuvent leur être confiées, sinon elles le sont au tuteur, le frère de l'absent. Les enfants qui naissent pendant ce temps sont censés être de l'absent et lui appartiennent puisque le tuteur agit en ses lieu et place.

Pour certains, elle est la seule que connaissent Kpellé, Kono et Manon : culte des esprits des morts que l'on doit bien traiter pour les empêcher de nuire aux vivants. A l'occasion des sacrifices on rappelle la mémoire des ancêtres, on exalte leur force. Ces cérémonies renforcent la cohésion familiale et assurent la prospérité de la famille. Elles sont aussi réparatrices des fautes de ses membres : précisons, toutefois, qu'il ne s'agit pas des fautes morales mais des oublis et manquements à l'égard des mânes des ancêtres.

Les fautes morales ou infractions familiales (manque de respect à l'égard d'un vieux, dilapidation d'un bien familial), sont punies par le Conseil de famille : le délinquant est attaché et frappé ou bien il est condamné à l'amende suivant la gravité des fautes.

Nous y reviendrons au chapitre IX : la Religion familiale — culte des ancêtres.

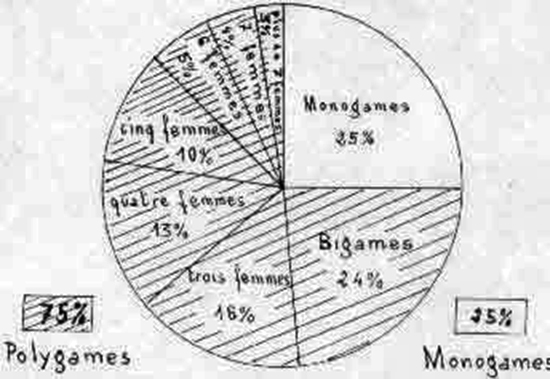

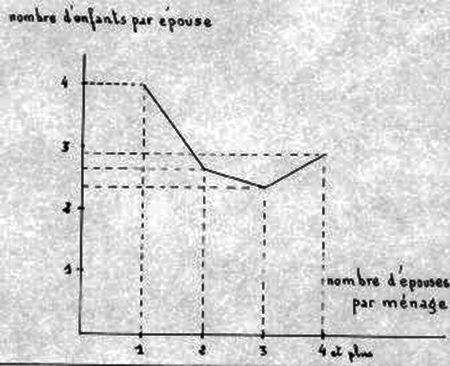

La forme du mariage Kpellé, Toma, Manon ou Kissi est la polygamie. Si l'on rencontre des ménages monogames, c'est non pas pour des raisons morales ou coutumières mais pour des raisons économiques. Une femme coûte cher à doter et les vieux accaparent trop de filles à marier, il n'en reste plus assez pour les autres et cela fait monter le cours de la dot.

Les conséquences de cet état de choses sont funestes

d'une part au point de vue de la natalité car la femme du polygame a moins

d'enfants que celle du monogame d'autre part au point de vue économique et social le jeune homme trop pauvre pour se marier aura des relations avec des femmes de vieux riches, ce qui accentuera si c'est possible le relâchement de moeurs déjà grand, ou bien s'expatriera pour gagner de l'argent et, plutôt que d'aller sur les plantations de la côte trop éloignées, il se rendra sur les plantations américaines du Libéria (Firestone) d'où une perte de main-d'oeuvre jeune et robuste pour le pays.

Les empêchements à mariage sont de trois ordres : physiques, claniques et familiaux.

Nous avons vu que la folie et la lèpre étaient des causes de mise en tutelle pour celui qui en était atteint. Chez les Kpellé, la lèpre n'empêche vraiment le mariage que si elle en est à la dernière période.

Primitivement, l'appartenance à un même clan semble avoir été une cause d'empêchement. A cette règle d'exogamie, très sévèrement appliquée, a succédé un régime plus souple, sauf pour certains clans qui se gardent encore de toute endogamie (par exemple: Dela chez les Kpellé, Goepogui chez les Toma).

Composition de la famille Kpellé.

Chez les Kissi on peut épouser une femme du même clan à condition qu'elle ne soit pas également du même village, c'est-à-dire que les futurs ne doivent pas avoir un ancêtre commun trop proche.

Polygamie et fécondité.

Enfin la parenté en ligne directe est un empêchement absolu. Chez les Toma, s'il est interdit d'épouser ses cousins, enfants de ses oncles paternels, il est permis d'épouser les enfants de ses tantes paternelles ou de ses oncles et tantes maternels. Ceci est facilement compréhensible si l'on se souvient que les enfants ont le totem de leur père. Ce n'est en somme qu'une application à l'échelon familial du principe général d'exogamie. Il est formellement interdit, par contre, sous peine d'amende, d'épouser une femme et sa fille à la fois.

Même interdiction chez les Toma pour les brus veuves ou divorcées. Chez les Kpellé, le mariage avec la bru divorcée est également interdit, mais il est permis avec la bru veuve, du moment qu'elle donne son consentement.

L'institution des castes n'existe pas, il n'y a aucun empêchement de ce côté contrairement à ce qu'on observe chez d'autres peuples.

En principe, ce sont les parents du jeune homme qui sont chargés de lui donner sa première femme, mais ils doivent prendre conseil du chef de famille et des vieux car, bien souvent, c'est la famille étendue qui supportera les frais du mariage et de ses préliminaires.

Le garçon jette son dévolu sur une jeune fille ou bien ses parents choisissent eux-mêmes la future. La plupart du temps, en réalité, le jeune homme et la jeune fille sont amants, la jeune fille est parfois déjà enceinte et le mariage ne va faire que régulariser une situation de fait.

B. Holas nous donne la recette d'un philtre d'amour Kpellé qui permet au jeune homme de conquérir sa Belle 6.

La plante utilisée est le Biophytum Apodiscras nommée « Kolou-Kolou sina kãpa » c'est-à-dire « première fille, les hommes vont venir ici, prends garde! ». En effet cette plante à petites fleurs jaunes est rétractile au contact de la chaleur humaine et symbolise la pudeur effarouchée de la jeune Kpellé.

Le jeune homme doit la cueillir tard dans la soirée en prononçant le nom de l'élue. Puis il roule une large feuille et remplit le cornet des fleurs écrasées et roulées en boule entre les mains. Il urine dessus et ajoute du sel et des colas. Le tout est enveloppé dans des feuilles vertes en prononçant cette incantation : « Si jamais un léopard laisse échapper sa victime blessée je ne devrai jamais plus dans ma vie attendre les faveurs de Mame X ».

Le paquet est envoyé à l'élue si elle le goutte, elle tombe infailliblement amoureuse de l'auteur de ce philtre.

Chez les Kpellé, seule la famille du jeune homme choisit un intermédiaire qui entre directement en relations avec la famille de la jeune fille. Chez les Toma chacune des deux familles choisit son intermédiaire et ces deux personnes entament les pourparlers dont la longueur est variable. La conclusion de l'accord se fait par la remise au père de la jeune fille de dix colas blanches, un écheveau de 48 fils ou une pièce de coton blanc, suivant les régions, et, parfois, une petite somme d'argent chez les Kpellé, de vingt guinzé (barres de fer servant de monnaie) chez les Toma.

Chez les Kissi l'intermédiaire peut apporter aux parents de la jeune fille du bétail ou des volailles avec un fil blanc autour du cou. La chèvre n'est pas admise comme offrande car son mauvais caractère pourrait influencer celui de la future.

Dans tous les cas le fil de coton blanc est le symbole de la liaison des volontés, de l'accord des parties.

Mais pour que cet accord soit irrévocable, il faut qu'il soit proclamé en public par le père de la jeune fille devant le ou les intermédiaires et des notables qui, n'appartenant à la famille d'aucun des futurs, pourront servir de témoins en cas de contestations ultérieures. Primitivement, ces notables-témoins recevaient une natte comme cadeau, par la suite ce fut une petite somme destinée à acheter la natte, enfin on a oublié totalement la signification de ce cadeau.

Chez les Toma, lors de cette proclamation publique, le père de la jeune fille reçoit un nouveau paquet de guinzé, cadeau qui le lie : il ne peut plus disposer de sa fille et la fiancer à un autre. Il reçoit en outre, une somme d'argent destinée à l'entretien de la future. En effet, dès l'instant de l'accord, le mariage est considéré comme conclu mais la fille demeurant dans sa famille, c'est à celui qu'on appelle improprement le fiancé, de pourvoir à son entretien. Cette somme d'argent sera d'ailleurs renouvelée de temps en temps et le jeune homme vient travailler sur les champs de son futur beau-père.

Parfois la jeune fille séjournera alternativement dans sa famille et dans celle du jeune homme.

Arrivée à l'âge de la puberté, la jeune fille est conduite à l'excision et initiée. Tous les frais sont supportés par la famille du jeune homme dont l'intermédiaire va chercher la jeune fille à la sortie de l'initiation en faisant un cadeau à l'initiatrice.

Nous n'avons pas utilisé le terme de fiançailles car il convient mal pour caractériser cette période : en effet, les jeunes gens ont très souvent des relations et des enfants naissent de cette sorte de concubinage. Il s'agit, en somme, d'un mariage à l'essai : l'homme ne désirant épouser qu'une femme qu'il saura, par expérience, n'être pas stérile.

On a souvent parlé (les missionnaires surtout) mais à tort, d'achat de la femme. Il y a là un abus de langage : il n'y a pas d'achat car la femme deviendrait la propriété de l'homme, lequel aurait droit de vie et de mort sur elle, ce qui n'a pas lieu. Il y a en réalité un simple droit d'usufruit (la femme fournissant un certain travail domestique et un travail extérieur à la maison d'une part et donnant des enfants d'autre part) et la dot n'est pas le prix d'achat de la femme mais une compensation à la famille de l'épouse qui, à la suite du mariage de celle-ci, va perdre une travailleuse. C'est donc une indemnité, remboursable d'ailleurs, si à la suite d'un divorce la famille récupère la femme. Nous convenons que c'est là une conception purement matérialiste du mariage, mais on ne peut parler d'achat sans erreur.

Avant que la jeune fille soit conduite à son mari, a lieu la proclamation de la dot. Devant les témoins présents lors de la conclusion de l'accord (notables pris en dehors des deux familles), les intermédiaires discutent le chiffre de la dot et les modalités de paiement. Les cadeaux faits au cours des fiançailles peuvent être compris dans la dot et on les énumère avec complaisance. On compte aussi parfois l'entretien durant l'excision. Chez les Toma, la dot est payée généralement en quatre fois : la première tranche comporte quarante guinzé. Primitivement, cette somme devait permettre au beau-père d'offrir du vin de palme à son gendre quand celui-ci viendrait le visiter. Lorsque le premier versement est effectué, le mariage est considéré comme définitif et la femme est remise à son mari. La deuxième tranche est de cinquante ou cent guinzé représentant le prix d'un ou deux esclaves.

La troisième tranche est d'au moins trente guinzé et marque l'établissement du ménage.

Enfin, la quatrième tranche n'est versée que si la femme est féconde. Elle libère le mari de toute obligation mais il est de bon ton d'ajouter un boubou pour le père de la femme, un pagne pour sa mère, du riz et de l'huile de palme.

Chez les Kpellé, la dot n'est pas fixe et son paiement ne finit pratiquement jamais, le beau-père s'adresse à son gendre chaque fois qu'il a besoin d'argent et celui-ci s'exécute de bonne ou mauvaise grâce de peur de voir d'interminables palabres commencer. On dit que le gendre est un piège ou un marigot pour le beau-père, entendez par là que le gendre est pour le beau-père d'un aussi bon rapport que le piège pour un chasseur qui est sûr d'y trouver indéfiniment du gibier. Parfois même, le père ne réclame pas de dot à son gendre, jusqu'au jour où, devant marier son propre fils, il devra se procurer à son tour les éléments d'une dot.

En fait, on ne connaît le montant de la dot qu'en cas de dissolution du mariage car on fait la récapitulation de tout ce qui a été versé depuis le début de l'affaire, à titre de dot.Souvent le jeune homme n'aura pas à trouver femme, son père soucieux de son avenir a épousé une toute jeune fille, non pour lui-même mais pour son fils. Lorsque celui-ci est en âge de se marier et que la fille est pubère, il la lui remet. Il n'y a bien entendu d'ailleurs aucune cérémonie.

Chez les Kissi lors de la conclusion de l'accord et de la proclamation de la dot, la jeune fille manifeste son propre accord en revêtant le premier pagne. Si elle ne le fait pas, elle s'enfuit en général aussitôt qu'elle le peut chez l'amant qu'elle a déjà.

Beaucoup des gestes qui composent cette cérémonie ne sont plus observés, aujourd'hui, où le mariage tend à se simplifier de plus en plus. Les Toma semblent pourtant avoir mieux respecté ces usages que les Kpellé.

Les intermédiaires, les notables, les familles sont réunis. La future qui n'avait pas assisté aux discussions d'argent mais à qui sera fait part des versements effectués, entre dans le cercle et s'asseoit sur une natte neuve. Une femme de la belle-famille lui offre une cola blanche enveloppée de feuilles lesquelles sont tenues par un fil blanc attaché à une guinzé (celle-ci à sa mort devra être plantée à la tête de sa tombe). Le fait de refuser la guinzé équivaudrait à refuser le mari.

La jeune fille doit défaire le fil sans le casser, dans le cas contraire on verrait là un mauvais présage. S'il ne casse pas c'est un signe de longévité et de fécondité pour les époux.

La fiancée partage la cola blanche en deux et fait passer la moitié à son mari par l'intermédiaire, tandis qu'elle mange l'autre. Le père de famille lui demande de rendre intacte la cola mangée. La jeune fille lui ayant répondu qu'elle ne le pouvait pas, le père lui réplique qu'il est maintenant tout aussi impossible pour elle de rompre l'union contractée.

Chez les Kissi la jeune fille est accompagnée de toute sa famille, sauf son père et sa mère, dont les membres portent les ustensiles de ménage qu'elle emmène avec elle pour s'installer définitivement chez son mari. La mère et les marâtres du mari viennent à sa rencontre en chantant « je suis heureuse, la femme de mon fils est arrivée, je n'irai plus chercher l'eau, je ne pilerai plus le grain, je ne préparerai plus les repas » 7.

Chez les Kono, les préliminaires et la cérémonie sont réduits à leur plus simple expression. Quand un garçon a jeté son dévolu sur une jeune fille, son père va trouver le père de la fille avec dix colas blanches et une pièce de coton blanc. Si le beau-père accepte ces cadeaux, le mariage est alors considéré comme conclu. Le père du jeune homme ramène alors la jeune fille dans sa nouvelle famille. Les membres de la famille du jeune homme vont à sa rencontre à cinq cents mètres du village, en chantant et en faisant part à tous de la nouvelle. La fiancée est accompagnée de sa mère et de ses frères mais pas de son père. On tue un bouc ou un mouton ou, chez les pauvres, des poulets.

Aucune dot n'est fixée. Les versements s'échelonnent indéfiniment suivant les exigences du père de la femme. La défloration a lieu sans témoins: d'ailleurs la plupart du temps la jeune épousée n'a rien d'une vierge, soit qu'elle ait déjà été la maîtresse de son mari pendant plusieurs années (mariage à l'essai) soit qu'elle ait déjà eu un ou plusieurs amants. Cependant, la virginité est tout de même appréciée des Kpellé (peut-être a-t-elle la saveur des objets rares) et un proverbe du sud dit « on aime la virginité comme on préfère le riz nouveau ». Si la fille est vierge, les parents sont fiers. Le père reçoit un boubou et la mère un pagne. On danse toute la nuit.

Chez les Toma, pendant la lune de miel qui dure huit jours, la nouvelle épousée ne fait que résider chez ses beaux-parents sans avoir à travailler. Chez les Kpellé elle travaille immédiatement, même le jour du mariage. Pendant la première semaine, les nouveaux-mariés passent toutes leurs nuits ensemble. Puis si le mari a déjà une ou plusieurs autres épouses, chacune reprend son tour normal.

Chez les Kissi le sort de la nouvelle épousée est moins enviable : dès la nuit de noces passée la femme commence son service et sa belle-mère se repose. A l'autre bout du monde, les chinoises ne procédaient pas autrement si l'on croit l'auteur du Palanquin des larmes 8. La délicatesse de coeur ne va pas forcément de pair avec le raffinement de la civilisation. Le sens du mariage (entrée dans la famille d'une nouvelle main d'œuvre de substitution en même temps que d'une génitrice) apparaît bien à la lumière de cette coutume.

Toutes ces cérémonies n'ont lieu, bien entendu, que pour des premières noces.

Si l'homme est déjà marié, il peut se passer d'intermédiaire ou bien il arrive que l'intermédiaire soit sa plus vieille femme. Il se peut encore que le mari, s'étant bien conduit envers sa femme, la famille de celle-ci lui donne une jeune épouse pour la remplacer lorsqu'elle est devenue trop vieille.

Si la femme est une veuve ou une divorcée, il n'y a aucune cérémonie particulière.

Au temps des guerres, il existait, nous l'avons vu, un concubinage possible entre un homme libre et une captive. Il n'y avait pas paiement d'une dot et la femme n'avait pas la faculté de divorcer, mais les enfants qui naissaient de cette union étaient légitimes et sur un pied d'égalité avec leurs demi-frères.

La dissolution du mariage a lieu soit par décès de l'un des époux, soit par divorce.

Si la femme meurt chez son mari, celui-ci ne peut rien réclamer, de même si elle meurt chez un parent alors qu'elle est partie du foyer avec le consentement de son mari. Mais si la femme meurt chez un amant ou chez ses parents alors qu'elle avait quitté le domicile conjugal contre le gré de son mari, celui-ci peut exiger des parents le remboursement de la dot, quitte à ceux-ci à se retourner contre l'amant. Fait plus grave, si la femme meurt alors qu'elle allaitait, l'amant est considéré comme responsable de la mort de la femme et, éventuellement, de celle de l'enfant à la mamelle.

Si l'homme meurt le premier, le lien qui unit la femme à la famille de son mari n'est pas défait pour autant et si la femme n'épouse pas l'héritier du défunt, sa famille doit rembourser la dot. Mais il faut remarquer que seul le remboursement est obligatoire : personne ne peut obliger la femme à rester dans sa belle-famille en épousant son beau-fils ou son beau-frère. Toutefois, nous avons vu que si elle quitte sa belle-famille elle ne peut emporter avec elle aucun bien du ménage. Elle n'a de droit que sur les objets qu'elle a apportés en se mariant et sur ceux qu'elle a fabriqués elle-même : canaris, bandes de coton. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun droit sur ceux qu'elle peut avoir achetés même avec le produit de son travail personnel (récolte d'un champ fait par elle par exemple) : son travail est en effet dû à la communauté et le produit de celui-ci appartient à cette dernière et non à la femme.

Le mariage peut aussi être dissous par divorce. L'homme évite de demander directement le divorce (il perdrait alors immanquablement son droit au remboursement de la dot) il préfère, lorsqu'il ne veut plus de sa femme, la maltraiter jusqu'à ce qu'elle parte chez ses parents. Il va alors la réclamer, la ramène et recommence ainsi plusieurs fois de suite. Finalement devant les fuites successives, il déclare renoncer à la femme et se fait rembourser la dot. Ajoutons que bien souvent, le mari n'a pas besoin de maltraiter sa femme pour qu'elle se sauve de chez lui : la fidélité est vertu presque aussi rare que la virginité.

En pays Kissi un mari qui corrigerait sa femme en public serait censé offenser la terre (Lien entre la Femme, la Fécondité et la Terre) et en cas de récidive la femme obtiendrait le divorce sans qu'il y ait lieu à remboursement de dot.

Le flagrant délit d'adultère était puni de cent coups de corde. Mais cette punition corporelle s'est transformée en amende pécuniaire de la valeur d'un boeuf, due par l'amant. Si celui-ci s'acquittait en nature, le boeuf ou parfois simplement un poulet, était sacrifié sur l'autel des ancêtres et consommé par le mari bafoué et ses frères.

Le seul motif sérieux de répudiation, sans qu'il y ait faute de la femme, était la stérilité.

En pays Toma si le divorce résulte de l'initiative de la femme il entraîne le remboursement de la dot par la famille à moins que des motifs sérieux soient avancés et admis par le conseil des anciens.

Si le divorce est à l'initiative du mari le droit au remboursement de la dot tombe, mais le mari, comme chez les Kpellé, doit prendre des précautions pour que la demande semble émaner de la femme.

La question de l'attribution des enfants est toujours le point litigieux. Ce n'est pas toujours une question de sentiment, c'est une question d'intérêt entre les deux familles, chacune d'elles désirant les grands garçons qui sont de futurs travailleurs et les filles qui, par leur mariage, rapportent des dots.

En principe, les enfants vont au père lorsqu'il y a eu réellement mariage et à la mère quand il y avait simple concubinage. Mais quand commence le mariage ? Nous avons vu que Kpellé, Kono et Manon ne fixaient pas de dot à l'avance; on ne peut donc dire qu'il y ait mariage lorsque la dot a été entièrement versée puisque, précisément, la dot n'est connue qu'au jour de la séparation de l'homme et de la femme, au jour de la dissolution de l'union et qu'elle peut se définir ainsi : l'ensemble des versements, dons et cadeaux, effectués depuis la conclusion de l'accord jusqu'au moment de la séparation. En pratique, cependant, il existe un cours de la dot qui varie suivant les années: on considérait en 1947 qu'une dot variait entre cinq et sept mille francs. Le mariage a donc eu lieu à deux conditions : Primo que le père de la jeune fille ait accepté les colas blanches et la pièce de coton blanc, secundo que les versements aient atteint une somme, voisine du cours actuel de la dot. Mais le mari n'est pas dégagé de toute obligation parce qu'il a versé cette somme, il reste à la merci de son beau-père qui peut continuer le cas échéant à réclamer cadeaux et même nouveaux versements lorsqu'il est dans la gêne (période d'impôt par exemple).

Les liens familiaux se relâchent de plus en plus dans la Société Kpellé et l'état des mœurs est déplorable. Le mariage se dissout avec une facilité déconcertante et l'on peut dire que la seule différence qui existe entre lui et l'union libre concerne les enfants : ceux nés de parents mariés sont légitimes et vont à la famille du père, ceux nés de parents non mariés vont à la famille de la mère. Hors cela, il est aussi facile de divorcer que de rompre un concubinage. Mais dans la plupart des cas, on a affaire à une situation mixte ; un accord a été conclu, des versements ont été effectués mais insuffisants pour que vis-à-vis de la coutume il y ait en mariage. En cas de dissolution de cette union, d'interminables palabres s'engagent, qui durent souvent plusieurs années, au sujet du remboursement des cadeaux, des versements déjà effectués et de l'attribution des enfants. Cette longueur de palabres est favorisée par l'imprécision de la coutume sur ce point.

Kpellé, Kono et Manon croient à la réincarnation ; mais tous les enfants ne sont pas considérés comme esprits réincarnés. C'est dans certains cas seulement qu'ils sont tenus comme tels. Une femme ne réussit pas à avoir des enfants, elle va consulter le devin qui indique quel sacrifice elle doit faire pour vaincre sa stérilité : sacrifice à l'esprit de la montagne ou à celui du marigot. L'enfant qui naîtra sera l'incarnation de l'esprit du marigot ou celui de la montagne. Autre exemple: si un enfant naît avec les traits physiques d'un ancêtre, on se fait confirmer la chose par un devin et on donne au nouveau-né le nom de l'ancêtre en question. Enfin, les sorciers auraient des « recettes » pour obliger un esprit à se réincarner dans tel corps d'enfant.

La constatation de la grossesse n'appelle aucune remarque particulière : l'absence de règles deux fois de suite est le signe indicateur. La femme n'annonce pas à son mari qu'elle est enceinte, elle en fait part seulement à sa mère ou si celle-ci n'habite pas le village, à la plus vieille femme de la famille.

La femme enceinte court de grands dangers et elle doit prendre des précautions de toute sorte. De mauvais génies peuvent visiter la femme, soit sous l'apparence d'hommes, soit sous celle d'animaux, spécialement de serpents, et s'accoupler avec elle. La femme ne s'en rend compte qu'en songe mais l'accouplement n'en est pas moins réel et le résultat en est soit un avortement, soit la naissance d'un monstre : l'accoucheuse reconnaît par là que c'est le fils d'un génie et le tue. Pour protéger les femmes enceintes contre ces visites nocturnes, des gris-gris sont disposés sur leur natte. Dès que l'enfant remue en elle, la femme est encore plus exposée aux entreprises des mauvais génies, elle doit donc être plus méfiante, absorber des tisanes préparées par les matrones et s'en laver par tout le corps.

La femme enceinte continue à respecter les interdits de son clan mais doit y ajouter ceux de son mari, alors qu'en période normale elle n'a à respecter que les interdits de son propre clan (sauf chez les Kono où elle doit respecter les deux). Ceci est parfaitement logique puisque l'enfant devant appartenir au clan de son père pourrait souffrir, même étant dans le ventre de sa mère, des interdits qu'il aura à respecter une fois né.

Diverses autres interdictions sont à observer :

La femme ne doit pas porter un bois long sur la tête, car par analogie le foetus aurait mal à la tête ; de même pour l'épaule. Elle ne peut non plus sortir la nuit, ni même rester le soir sur la véranda de sa case car cela rendrait l'enfant laid. Si elle mangeait du singe, l'enfant risquerait de ressembler à cet animal. Si elle mangeait de la biche appelée Toa (en Kono), elle pourrait avorter.

En ce qui concerne les rapports sexuels, les solutions adoptées sont différentes suivant chaque peuple : chez les Toma, tout rapport est interdit dès que l'enfant a remué. Chez les Kpellé, au contraire, pour que l'accouchement soit normal, il est nécessaire, pense-t-on, que les rapports continuent pendant toute la grossesse. Les Kono ont adopté une solution nuancée : si l'homme n'a qu'une épouse, les rapports continuent jusqu'au début du neuvième mois ; s'il en a plusieurs, ils s'arrêtent au sixième (au septième chez les Kissi). Ils sont également nécessaires à la réincarnation de l'ancêtre.

L'avortement provoqué est excessivement rare. C'est une conséquence inattendue de la mentalité de ces populations : ne ressentant aucune honte à être mère, une « jeune fille » ne songera nullement à supprimer son fruit. Quant à l'adultère, c'est chose tellement courante que le mari ne se fâchera pas pour si peu, trop heureux d'avoir une occasion de gagner de l'argent en faisant payer l'amende d'adultère à l'amant de sa femme. Si une femme avorte, on l'interroge sur le point de savoir si elle n'a pas mangé de la biche Toa, puis on interroge son mari en lui demandant s'il ne l'a pas frappée au ventre ou jetée à terre. Il peut aussi bien être le résultat d'une imprécation que celui de l'absorption d'un abortif.

Si la culpabilité du mari apparaît, le divorce est prononcé sans qu'il ait droit au remboursement de la dot et, de plus, il est condamné à payer une amende.

Lorsque la femme ressent les premières douleurs elle se rend dans la case de la plus vieille femme de la famille de son mari à moins qu'étant aux champs elle ne puisse que se réfugier dans le hameau de culture (à moins aussi qu'elle soit allée accoucher chez sa mère). Son mari, et à plus forte raison d'autres hommes, ne peuvent entrer dans la case. Ce sont les matrones qui iront apprendre au père le sexe de l'enfant. Autrefois les hommes devaient même quitter le village, aujourd'hui ils évitent les abords de la case.

Dès que les douleurs se précisent, la femme se couche sur le côté et les matrones l'assistent. Pendant l'accouchement, le mari ne peut parler à haute voix de sa femme sans grand danger de mort pour la mère et pour l'enfant.

Les matrones obligent la femme à donner le nom de ses amants puis elles en font part au mari. Elle doit aussi, le cas échéant, avouer qu'elle n'est pas enceinte de son mari et de qui elle l'est. Pour que l'accouchement se passe normalement, il faut que le mari pardonne à sa femme ses infidélités (mais il saura se souvenir du nom des amants à qui il ne pardonne rien du tout, pour leur réclamer l'amende d'adultère).

Lorsque le moment approche, la femme s'adosse au mur ou à une matrone qui la soutient par derrière. Elle est assisse, les jambes écartées et maintenues levées par une autre femme. Lorsque l'enfant est sorti, le cordon ombilical est coupé au couteau après qu'une ligature en fil de coton ou de raphia ait été faite : l'opération est très souvent mal faite d'où ces fréquentes et énormes hernies ombilicales que présentent les jeunes enfants dans les villages, toutes ne se résorbant pas dans la suite. L'enfant est plongé immédiatement dans un bain puis posé sur des chiffons dans un coin de la case. Si le placenta tarde à venir, on met des compresses chaudes sur le ventre de la femme pour hâter l'expulsion ou encore on peut comprimer le ventre avec une bande de coton. Dans un coin de la case, on creuse un trou dans lequel on met le placenta (lorsqu'il est complètement sec on le jette au loin) et on enduit le ventre de la mère de kaolin.

En pays Kissi le placenta est pilé avec de la terre et mis dans un récipient déposé au fond d'un trou dans la cour derrière la case. C'est au-dessus de lui que la mère fera ses ablutions pendant le temps où elle séjourne dans la case d'accouchement, c'est-à-dire une semaine.

Au cas où l'enfant semble ne pas se développer et pleure souvent, la mère, persuadée que par ce geste elle communique la force à l'enfant, pétrit avec vigueur la boule placenta + terre.

Pour hâter la chute du cordon ombilical et la cicatrisation on l'arrose avec la sève d'une plante. Lorsque le cordon est tombé on le remet au père qui l'enterre au pied d'un arbre avec une noix de cola. Plus tard il indiquera l'emplacement à son fils.

La naissance d'un premier fils fait passer à une classe d'âge supérieure 9.

Les relevailles sont extrêmement rapides, trois ou quatre jours après l'accouchement. Cependant chez les Toma et les Kissi, l'enfant demeure dans la case une semaine et ce n'est que par la porte que le père peut l'entrevoir. Chez les Kono, la présentation a lieu trois jours après la naissance pour une fille et quatre jours pour un garçon.

Le jour de la présentation aux membres de la famille paternelle l'enfant est baigné dans une décoction d'herbes réputées magiques et en boit quelques gouttes, sa mère et les assistants en font autant si le devin a prescrit cette opération ; on jette le restant sur le toit de la paillote et la matrone met l'enfant sous la bordure pour qu'il soit arrosé du liquide qui coule.

En pays Kissi une vieille femme rase le crâne du nouveau-né et le frotte d'eau savonneuse. Elle lave tout le corps du bébé à l'eau et au savon et souffle sur tous les orifices du corps.

Les cheveux sont alors déposés dans une cuvette pleine d'eau, puis emprisonnés, pressés et séchés dans un linge. La boule est remise au père qui l'introduit dans un étui en cuir que l'enfant doit dorénavant porter au cou. Si ce sont des jumeaux qui sont nés, tous les jumeaux des environs sont conviés à la fête de la coiffure. Ils offrent des cadeaux à la mère et reçoivent en retour : 4 poules ; 4 boules de riz ; 8 colas.

A ce moment, les femmes s'enquièrent du nom de l'enfant auprès du chef de la famille étendue. Celui-ci prend une cola rouge, la tient un instant sur le front du bébé, la dépose au fond de la cuvette qui a contenu les cheveux et proclame le nom. Cette proclamation est suivie d'une distribution de cadeaux apportés par les parents et amis du père aux matrones, à la coiffeuse. Puis le corps du bébé est enduit à l'huile de palme ce qui doit lui donner de la force 10.

En pays Kpellé ou Toma le père est assis dans la cour entouré des membres de sa famille et de ses amis: la matrone dépose l'enfant sur ses genoux et va chercher la mère en la tirant soit avec une petite fourche de bois à remuer le riz ou une quenouille si le bébé est du sexe féminin, soit un arc s'il est du sexe masculin. L'objet en question est ensuite placé et maintenu par pression dans la main du bébé et on précise le symbolisme en disant : « tu es né pour travailler et faire la cuisine » ou « tu es né pour être guerrier ».

Parfois, surtout chez les Kpellé, on fait sortir la mère qui s'asseoit sur une natte et on se contente de placer directement l'objet dans la main de l'enfant.

Puis vient la proclamation du nom qui marque l'acceptation de l'entrée d'un nouveau membre dans la communauté.

Le Kpellé possède au moins trois noms: le nom de rang, le nom de clan, le nom donné par le père. Au moment de l'initiation, il prendra un nouveau nom qui s'ajoutera ou remplacera ce dernier. Prenons, par exemple : Togba Koly Hehe Delamou. D'après son nom nous savons que c'est un homme, qu'il est premier enfant mâle de sa mère et qu'il ne doit pas manger de panthère.

A sa naissance, son père voulant rappeler le souvenir du grand-père de l'enfant qui se nommait Koly, lui a donné le nom de Togba Koly.

Le nom du clan se transmet par les mâles, comme nous le verrons mais il est ralement porté chez les Kpellé alors que les Toma le portent toujours. Dans le cas présent, c'est Delamou dont le totem est la panthère.

Enfin, Hehe c'est le nom du premier enfant mâle d'une femme, nous l'appelons le nom de rang. En effet, les six premiers garçons et les six premières filles d'une femme ont un nom fixé par la coutume.

| Rang | Garçons | Filles |

| 1 | Hehe (que les europeens écrivent à tort Cece) | Kolou-Kolou |

| 2 | Niankoy | Yoyo |

| 3 | Pepe | Yeli-Yeli |

| 4 | Ouo-Ouo | Koro |

| 5 | Zaolo | Nono |

| 6 | Fonbolo | Fania |

On remarque que la plupart de ces noms sont formés d'une syllabe redoublée. Ce sont là les noms Kpellé. En effet les Manon, tout en ayant le même système, suppriment le redoublement :

C'est ce qui rend si caractéristiques les noms Manon.

Chez les Toma, la coutume ne fixe pas le nom à partir du quatrième enfant. Les trois premiers garçons portent le nom de Zézé (ou Pivi ou Siba), de Onigo ou Nian, et de Vévé.

Pour les filles ce sera Uoru (ou Uoruma ou Kolu), Enéma et Abu. Chez les Kpellé, lorsqu'une femme a plus de six garçons ou de six filles (enfants vivants ou non, ce qui importe c'est qu'ils aient vu le jour), on reprend le premier nom de rang en omettant le dédoublement de la syllabe et en faisant suivre celle-ci du mot Kilé ou Filé (Fila en Malinké) qui signifie deux mais que dans ce cas on peut traduire par bis: Nian Kilé sera le huitième enfant, ce sera Nian bis. Toutefois, il arrive que « Kilé » soit sous-entendu et que dans une même famille, deux enfants d'une même femme semblent porter le même nom de rang, il ne faut pas s'y laisser prendre et un interrogatoire un peu plus poussé révèle la vérité.

En ce qui concerne les jumeaux, un problème se pose : quel nom de rang donner à chacun ? Admettons que la mère soit une primipare : le premier enfant né sera Niankoy et le second Héhé. Le premier bébé à apparaître est en réalité le second dans le ventre de sa mère.

D. Paulme distingue deux familles de noms en pays Kissi : le dola muindara et le dola siala.

Le premier est un nom d'origine familiale dont l'attribution suit des règles fixes :

mais on ne donne jamais le nom d'un enfant mort en bas âge ce qui aurait évidemment des conséquences néfastes.

Le second, comme chez les voisins des Kissi, est un nom d'ordre.

| Rang | Garçons | Filles |

| 1 | Saa | Sia |

| 2 | Tumba | Finda |

| 3 | Fara | Tewa |

| 4 | Faya | Yawa |

| 5 | Nyuma |

La naissance de jumeaux est considérée par les Kissi comme un heureux présage et les noms qui leur sont donnés sont spécifiques et varient entre le Nord et le Sud (ceux du Nord sont d'origine malinké Fasali = Faceli, Lasina = Lansana, pour les garçons du moins).

B. Holas 11 indique que chez les Kpellé et les Kono, les jumeaux portent également des noms spécifiques : Kouno et Vonga pour les garçons. Nous n'avons pas vérifié la chose en pays Kono, mais en pays Kpellé le nom de rang est donné d'une façon normale comme nous l'avons indiqué plus haut.

En fait, les jumeaux sont considérés comme des sorciers et, pour ne pas les indisposer, on doit faire à l'un autant qu'à l'autre jusque dans les plus petits détails (ainsi ils doivent têter chacun des seins de leur mère autant de fois l'un que l'autre). Aussi pour débarrasser la mère d'une telle servitude, va-t-on jusqu'à souhaiter la mort de l'un des jumeaux. Souvent d'ailleurs l'un d'eux meurt en bas âge, sinon l'un prend toute l'intelligence de l'autre.

En pays Kissi à la mort d'un jumeau, le survivant est éloigné du village où il ne rentre qu'après l'ensevelissement car la vue du cadavre le rendrait fou. Il porte alors toute sa vie une petite plaque de métal suspendue au cou par un cordon.

Chez les Kono, le nom de rang est beaucoup moins usité quand il n'est pas complètement ignoré comme dans le canton de Saouro. Seul compte le nom de naissance: Sinepolo, Sinatra, par exemple.

Cette question de nom a une grande importance au point de vue de l'Etat-Civil et si celui-ci est non seulement embryonnaire mais encore faux, cela est dû à la méconnaissance de cette question: n'importe qui venant déclarer n'importe quoi avec deux témoins à l'appui (et l'on trouve toujours deux témoins), les actes les plus fantaisistes sont dressés, après quoi tout contrôle devient impossible par suite de l'imprécision des noms: Cécé fils de Ouo Ouo et de Kolou Kolou par exemple. D'après ce que nous avons dit, on comprendra aisément que le même individu peut faire dresser trois actes différents à diverses époques en donnant une fois son nom de rang, une fois son nom de naissance et la troisième son nom d'initiation. Si encore on se préoccupait du nom de clan les recherches pourraient être plus faciles, mais les registres d'Etat-Civil ayant été conçus par des cerveaux européens ignorants de ces questions, on aboutit à des non-sens comme :

prénom :

nom de famille : choses qui n'existent pas.

Ces défauts de l'Etat-Civil se retrouvent en de nombreux domaines :

La jeune recrue aussitôt arrivée à son corps n'a de cesse qu'il n'ait adopté un nom malinké, encouragé en cela par les sous-officiers qui trouvent plus pratique d'écrire Mamadou Camara que Ouo Tokpa Mami (nom Manon). Le comble a été observé dans le Saouro où, au cours du recensement, nous avons vu se présenter un sergent-chef du nom de Condé Camara, ce qui est bien le comble de l'absurdité puisque ce sont là deux noms de clan malinké et qu'on ne peut être à la fois Condé et Camara. Il se nommait, en réalité, Goudé Yomalo ; le sergent européen qui l'avait porté sur les rôles avait écrit Condé au lieu de Goudé et comme les Yomablã comme les Camara ne mangent pas de panthère, Goudé avait trouvé que cela faisait plus riche de s'appeler Camara : il ne fallait pas s'étonner plus longtemps de la lenteur des recherches dans les questions de pension, de mariage des tirailleurs et d'acheminement de leurs épouses, par exemple.

Au point de vue politique, les conséquences étaient graves également : on assistait à un envahissement de la région forestière par les Malinké, leurs colporteurs et leurs Marabouts. Les Kpellé, Kono et Manon avaient tendance, lorsqu'ils évoluaient, à en adopter les mœurs : cela commençait par le nom, le costume, cela continuait par la religion et l'on ne savait exactement oÙ cela finirait : il y avait effectivement une perte de personnalité pour ces peuples.

Après l'imposition du nom, un sacrifice de farine de riz se fait aux mânes des ancêtres à qui l'on annonce la naissance de l'enfant pour lequel on demande leur protection. Alors l'enfant est entré dans la Société, il commence sa vie.

Durant l'allaitement qui dure jusqu'à deux et même trois ans suivant le sexe, la mère doit s'abstenir de tout rapport sexuel (c'est là aussi une des causes de la polygamie) et si un homme a des relations avec une femme dont l'enfant meurt dans la période suivante, il est accusé d'avoir provoqué ainsi le décès du bébé et peut être appelé à payer une amende au mari de la femme (en plus de l'amende d'adultère). Si une femme qui allaite perd son enfant, elle porte autour du cou un fil de coton auquel est suspendue une aiguille pour faire passer le lait ; pour plus de sûreté, elle s'enduit aussi les seins de Kaolin mélangé de plantes ayant la propriété de faire passer le lait maternel.

On a vu que si l'enfant est un monstre, les matrones le suppriment immédiatement lors de l'accouchement. De même, si dans la première année de sa vie, il se révèle chétif, on va trouver le devin qui déclare que c'est un homme panthère (on le confie alors à la Société des Hommes-Panthères) ou bien qu'il vient du Marigot Son et que l'on ne doit pas lui couper les cheveux (d'où ces bambins à l'épaisse tignasse laineuse toute embrouillée que l'on remarque parfois dans les villages), ou encore que c'est l'incarnation d'un mauvais génie : il doit alors disparaître. Les hommes l'arrachent à sa mère en disant qu'ils vont le mettre au pied d'un arbre: si c'est un génie, il grimpera, si c'est un homme, on le retrouvera en bas. En fait, chacun sait à quoi s'en tenir et la mère la première comprend qu'on va tuer l'enfant considéré comme sorcier.

L'enfant vit nu jusqu'à la circoncision (les petites filles ont souvent un collier de perles autour des hanches) mais les gris-gris ne lui manquent pas : grelots autour des chevilles et des poignets, dents de panthère, cornes de biches ou de chèvres, toutes ayant pour but de chasser les esprits malins qui guettent particulièrement le bébé en cette période critique de la petite enfance.

Les peuples de la forêt de Haute-Guinée connaissent tous les rites de passage qui marquent des étapes dans la vie de l'enfant, de l'adolescent et son entrée dans le groupe des hommes.

Ce serait peut être le moment de traiter de l'Initiation, mais à notre avis l'inclure dans le chapitre réservé à la Société Familiale serait en rétrécir dangereusement le sens, le domaine et la portée.

L'Initiation est certes un rite de passage à l'âge adulte, une seconde naissance où l'individu est enfanté à un autre monde que celui qui était le sien jusqu'alors. Mais c'est une Initiation à tout le passé de la tribu, à ses croyances, à ses rites, aux techniques qu'elle utilise pour assurer la vie matérielle de tous les jours, aussi bien qu'aux secrets magiques ou religieux qui lui permettront d'être participant à l'âme collective du groupe et de communier avec les ancêtres qui par divers moyens demeurent en communication avec la tribu.

Aussi jugeons-nous préférable de parler de l'Initiation après avoir vu tous les aspects de la Société forestière.

Il est un autre rite de passage, tantôt différent tantôt inclus dans l'Initiation, c'est la circoncision. Elle est différente de l'Initiation qu'elle précède de plusieurs années chez les Kpellé, les Manon, les Kono et les Toma. En pays Kissi elle fait partie de l'Initiation dans les cantons du Nord, elle en est différente dans ceux du Sud.

Par contre chez tous les peuples, l'excision clitoridienne fait partie intégrante de l'Initiation des filles dont elle constitue le rite initial.

Comme le dit excellemment B. Holas 12 :

« La circoncision, en tant que rite de passage préliminaire, ouvre la porte de la vie sexuelle sans engendrer un individu Social nouveau tandis que l'Initiation, elle, accomplit le plus important des rites de passage en faisant naître le sujet social parfait ».

Les enfants sont généralement circoncis en groupe, cependant chez les Kpellé du Sud, la circoncision a lieu immédiatement après la naissance et la plaie est soignée avec le lait de la mère. L'origine de la circoncision est difficile à déceler. Sans doute a-t-elle été apportée par les peuples mandé il n'y a peut-être pas très longtemps. Elle semble être en partie une mesure d'hygiène. De plus, les femmes ne veulent pas connaître les hommes incirconcis, aussi est-ce peut-être la principale raison pour laquelle cette coutume est si scrupuleusement observée.

B. Holas ne croit guère au caractère hygiénique de la circoncision 13. Pour lui :

« L'individu, marqué d'une trace chirurgicale, se trouve ainsi pourvu d'une preuve visible qui égale le permis d'entrer de façon légitime dans la vie sexuelle ».

Quand le nombre d'incirconcis d'un village est suffisant, on demande au chef de canton la permission d'effectuer l'opération. On choisit l'opérateur et l'emplacement de la forêt puis a lieu la cérémonie proprement dite. Chez les Toma, le sorcier, pour employer un terme répandu mais impropre, rassemble les enfants autour d'un repas de riz et de viande (qui a servi de matière à un sacrifice aux ancêtres) puis il les emmène en forêt et l'opération a lieu près de la case de retraite.

Chez les Kpellé, au petit jour, les enfants sont emmenés en forêt pour l'opération. Ils sont nus. Tous les hommes circoncis du village peuvent les accompagner et c'est en même temps un moyen de contrôle sur le sorcier ou Zohoumou qui se sent surveillé. Chaque enfant (ou chaque groupe d'enfants) est d'ailleurs pourvu d'un surveillant qui l'assistera pendant l'opération dont la vue est interdite aux femmes : il sera en même temps l'intermédiaire entre l'enfant et la famille d'une part, la famille et le Zohoumou d'autre part. Toute la nuit, le village a été en fête : danses, coups de fusil, grand repas de riz et de bangui, mais aussi sacrifices nombreux aux esprits des morts pour obtenir le succès de la circoncision et éviter les accidents (hémorragies, infections).

Le Zohomou ne fait que surveiller, l'opérateur est un forgeron la plupart du temps (Tové Zoui chez les Toma). L'enfant est accroupi ou assis sur un billot, les jambes maintenues écartées par son surveillant qui lui pose les mains sur les genoux. L'opérateur tranche alors le prépuce avec un instrument semblable à un rasoir droit puis le Zohomou verse une décoction sur la plaie pour faciliter la cicatrisation. Les prépuces soigneusement recueillis serviront à préparer un médicament qu'on fera absorber aux femmes, de même qu'au moment de l'excision, les petites lèvres vulvaires feront un médicament pour les hommes : on se rend la politesse.

B. Holas, traitant de la circoncision rituelle dans l'Ouest africain (op. cit) signale le caractère nocif attribué au prépuce dont l'ablation aurait pour effet de libérer la force sexuelle.

Par voie de conséquence il doit être soit neutralisé par sa destruction, soit consacré et transformé en relique protectrice portée dans un sachet de cuir ou de toile suspendu autour du cou comme talisman (amulettes).

Il semble donc que chez les Kpellé, le prépuce chez les hommes et les lèvres vulvaires et le clitoris chez les femmes, soient plutôt le réceptacle de la force sexuelle que les membres de l'un et l'autre sexe échangent par cette sorte de communion, ce qui augmenterait la force sexuelle des uns et des autres. Ou bien faut-il suivre B. Holas et penser que la préparation de ces médicaments est l'opération de neutralisation, de destruction (les prépuces et les lèvres séchés préalablement sont pilés) et de consécration et qu'une fois la force nocive ainsi expulsée, ils peuvent être absorbés pour aboutir à un échange des forces ?

Le Capitaine Gamory-Dubourdeau nous dit que chez les Toma le prépuce tranché est jeté au loin : sa force se fondrait donc dans celle de la forêt sacrée et il ne donnerait lieu à aucune utilisation spéciale.

Toute la journée les enfants restent en forêt nus à l'exception d'une touffe de raphia par devant. Si l'hémorragie ne s'arrête pas, le Zohomou peut faire couler un peu de sa décoction sur la plaie, mais s'il arrive un accident, il lui sera toujours aisé de se disculper en accusant la famille de n'avoir pas fait assez de sacrifices ou l'enfant d'avoir trop mangé d'œufs (cette nourriture ayant, dit-on, la propriété d'empêcher la cicatrisation des plaies).

Les parents de l'enfant peuvent jusqu'au soir lui envoyer de la nourriture par l'intermédiaire de son surveillant, puis chez les Toma a lieu la sortie de la forêt alors que chez les Kpellé elle n'a lieu qu'après cicatrisation.

Des esprits mauvais étant présumés guetter les nouveaux circoncis pour leur nuire, on use d'un subterfuge pour les dérouter : la sortie est simulée à une issue de la forêt puis à un coup de fusil, changement de direction et les circoncis apparaissent à un autre endroit.