Editions ABC. Paris — Dakar — Abidjan. 95 pages

Collection Grandes Figures Africaines

Direction historique: Ibrahima Baba Kaké.

Agrégé de l'Université

Direction littéraire : François Poli

Français et Anglais sont les plus tenaces. Luttes d'influence, sourdes rivalités, efforts d'implantation au détriment les uns des autres, prises de possession, retraits tactiques, retours en force par surprise, surenchères, c'est un mouvement incessant. Sous prétexte de commerce au prétendu bénéfice des autochtones, des traités sont signés avec ces derniers, tantôt par les uns, tantôt par les autres. Chaque fois quelque clause, bénigne en apparence, affermit l'emprise étrangère, sous prétexte de protection des échanges contre les désordres locaux, contre des chefs jaloux des avantages accordés à tel ou tel. Si le commerce se révèle florissant, c'est à l'occupant le plus actif, le mieux armé, le plus présent que reviendra le droit de conquête. Et comme l'on ne peut être partout à la fois, on se partagera, bien que rivaux, les sphères d'influence. On se concédera réciproquement, mais non sans disputes et tracasseries, les terres à exploiter. Ainsi les Français, après avoir chassé les Hollandais de l'île de Gorée, consolideront-ils, à l'aube du XIXe siècle, leur installation à Saint-Louis du Sénégal. Avec Faidherbe, leur main mise s'appesantira. Le Siné, le Saloum, le Cayor feront, au moins politiquement, leur soumission. De cette base solide la tentation sera grande d'essaimer plus au sud tout le long des côtes, jusqu'au lointain Gabon.

Mais il y a forte concurrence, multiple d'ailleurs. Si Allemands, Hollandais et Belges sont encore des rivaux non négligeables, les plus dangereux — parce que les plus habiles — sont les Anglais. Leur sens du commerce porte ses fruits. Paradoxalement règne à leur endroit un préjugé de crainte, mais aussi de faveur depuis qu'ils ont érigé en règle absolue l'abolition de la traite. Cela leur avait donné l'occasion de manifester leur puissance navale, capitale en ces lieux. Par exemple, il est difficile de leur disputer la Gambie, détestable enclave pour les Français au sein de leurs possessions sénégalaises. De même, pour ces derniers, la lutte en vue de l'hégémonie au Gabon sera dure — à la fois favorisée et retardée par la rouerie bon enfant de Rapontchombo, le célèbre Roi Denis. Celui-ci se complut longtemps à opposer Anglais et Français, se liant d'amitié aussi bien avec les uns qu'avec les autres.

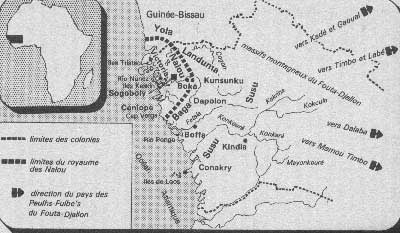

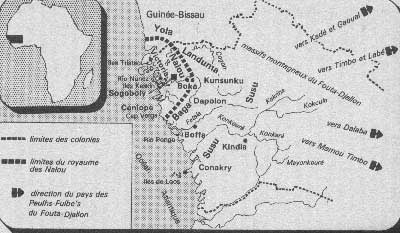

La lutte ne sera pas moins rude pour la France sur les côtes de la future « Guinée française », malgré la proximité des bases de Saint-Louis et de l'île de Gorée. Avant la conquête du Fouta-Diallon, citadelle apparemment imprenable, la région entre ce massif montagneux et la mer, notamment celle du Rio Nunez — depuis longtemps abandonnée des Portugais —, devra en effet être disputée d'abord, ici aux Anglais, là aux Belges agissant en partie pour le compte des Hollandais. Mais le temps viendra où les Français seront enfin pratiquement seuls sur ce territoire. Administrateurs et commerçants tenteront d'y faire la loi. Souvent contrecarrés par les Anglais, ils y parviendront néanmoins, à force d'obstination patience et ruse mêlées — à force de convoitise, en jouant des rivalités entre chefs locaux, qu'ils soient rois ou notables. A force aussi d'intimidation par le mécanisme des traités, qui, misant ouvertement sur la bonne foi, supposée, de part et d'autre, ne feront en définitive que livrer sournoisement à l'arbitraire le plus faible, au bénéfice du plus fort. Tout le monde en effet ne peut s'appeler Rapontchombo (qui signifie : « ce que tu m'as donné ne m'a pas été prêté, mais donné pour de bon »). Pour un Roi Denis qui, au Gabon, a pu se jouer des Français avec duplicité, humour et sympathie, combien de chefs noirs ont été, à terme, dupes des contrats auxquels — trop avides peut-être — ils avaient souscrit!

N'exagérons rien cependant. Avec des fortunes diverses et des tempéraments différents, le Roi Denis a eu de nombreux émules et, souvent, le colonisateur a été pris à son propre piège. Mais il est, hélas ! d'autres cas. Tel celui du dernier chef des Nalous, le roi Dinah Salifou, au Rio Nunez précisément, vers les années 1880.

C'est une assez triste histoire où la duplicité d'un administrateur colonial — que n'a pas désavoué officiellement son gouvernement — efface en partie des gestes de compréhension et de générosité (calculée, il est vrai) que l'on ne peut par ailleurs dénier à la France.

Dinah Salifou, fier guerrier à son heure, n'était certes pas un saint. Ce fut, plus simplement, un homme que sa parenté avec un chef d'ethnie avait fait roi à son tour. Et cela à l'époque où les Français, depuis longtemps déjà présents sur les rives du Rio Nunez, s'efforçaient — selon l'opportunité du moment d'appuyer leur autorité tour à tour sur les Nalous ou sur les Landouman, antagonistes qui peuplaient en amont les bords du fleuve. Dualité plus ou moins heureusement équilibrée, les Anglais, pour leur part, ayant longtemps fait de même. Rivalité entre Européens qui ajoutait à la confusion régnant déjà dans une région aux populations instables, périodiquement en lutte les unes contre les autres.

Mais pour bien situer l'histoire de Dinah Salifou et surtout celle de ses mésaventures, il faut revenir quelque peu en arrière.

On n'ignorait pas au pays nalou, et Dinah Salifou moins que tout autre, combien de péripéties avaient agité le passé récent. C'est — de fait — un véritable imbroglio où il n'est pas facile de discerner une continuité, même incertaine. Un fil d'Ariane permet cependant de s'y retrouver, plus ou moins d'ailleurs : ce sont les traités, signes indéniables de l'appétit des colonisateurs. La France, au premier plan, ne négligeait aucune de ses chances.

Témoin le traité de 1839, signé à Wakrya entre ses représentants d'une part et, d'autre part, le roi des Landouman, Sarah, et l'envoyé de leur suzerain, l'Almamy du Fouta-Djallon, puis le traité de 1842 qui retirait la protection de la France à Sarah pour l'accorder à Lamina, roi des Nalous — enfin celui de 1845, avec les Nalous encore, lesquels à cette occasion acceptaient de faire cesser la vente d'esclaves sur tout leur territoire. Ce dernier traité concédait en échange, tous les ans (pour une durée de cinq années consécutives) à titre de « coutumes », un lot important de fusils (50), de poudre (40 barils), de tabac (100 livres), à quoi s'ajoutaient « 1000 francs en argent et deux pièces de guinée ».

La tranquillité nécessaire au commerce ne dure pas longtemps. En amont du fleuve les Landouman, à la mort du roi Sarah, sèment de nouveau la confusion. La succession du chef oppose ses deux neveux : Tongo, résidant à Wakrya, et Mayoré, habitant Boké. Les commerçants français soutiennent ce dernier, qui, allié aux Nalous, sur leurs conseils, se fait proclamer roi après avoir mis à feu Wakrya, fief de son rival. Sans tarder la riposte a lieu : Boké est assiégée à son tour par Tongo. C'est, durant des mois, une mêlée générale. Pour y mettre fin les Français interviennent avec la goélette Amaranthe. Les Anglais s'en mêlent, venus à bord du Grappler. Et le pouvoir royal passe de Mayoré à Tongo, puis revient à Mayoré, qui signe un traité avec la France, à laquelle il cède un terrain, sur le plateau de Boké. On est encore en 1848.

Un troisième larron survient alors, à bord de la goélette de guerre Louise-Marie, battant pavillon belge, commandée par le lieutenant de vaisseau Van Haverbeke. Celui-ci agit au nom du premier roi des Belges S. M. Léopold.

C'est alors un beau charivari. Le Rio Nunez — de Victoria, au bord de l'Océan, jusqu'à Boké, au pied des montagnes, en passant par Rapass et Wakrya — est sans cesse remonté ou descendu par les bateaux de guerre anglais, par les Français, et par ce Belge nouveau venu. Ils ont donc noms la Louise-Marie, l'Amaranthe, le Grappler, déjà nommés, et encore La Recherche, La Prudente. Bientôt viennent encore le trois-mâts Emma, la Dorade, le brick de guerre Duc de Brabant... Toujours sous couvert de protection du commerce, c'est l'envahissement des Européens, acharnés à se partager un territoire convoité par tous.

Les chefs locaux, Landouman et Nalous, qui possèdent les terres le long du fleuve — les premiers en amont, de Rapass à Boké, les autres en aval jusqu'à l'embouchure (Victoria) —, demeurent cependant, du moins en apparence, les maîtres d'œuvre. En effet Anglais, Français et Belges rivalisent en gages et promesses pour se concilier leurs faveurs.

Etrange époque où les marchés de dupe étaient la règle quasi permanente. On jouait des uns contre les autres, aussi bien d'un côté que de l'autre. Où que l'on se trouve d'ailleurs. Et, à l'intérieur d'un territoire, d'un prétendant contre l'autre.

Voici donc qu'avec les Belges Lamina (à cette époque « chef suprême des Nalous ») s'arrange pour écarter la tutelle des Français. Il signe, en rade de Caniope à bord de la Louise-Marie, un traité fort avantageux (4 mars 1848). Il ne l'était pas moins pour les Belges, évidemment. C'est alors que le commandant de la Louise-Marie veut étendre sa prépondérance au pays landouman, comptant couvrir ainsi la partie haute du Rio Nunez.

Mais là règne Mayoré, que les Français, on l'a vu, se sont concilié, avec concession d'un terrain privilégié à Boké. Mais Mayoré supporte mal l'emprise étrangère. Il s'est révélé un adversaire résolu, malgré les apparences. A tel point que, finalement, Belges et Français vont se liguer contre lui pour encourager Tongo, son rival évincé, à reprendre le pouvoir. Ce qui sera fait, non sans dégâts puisqu'une attaque conjuguée des Belges, des Français et des hommes de Tongo aboutira à la destruction de Boké, totalement incendiée, à la destitution de Mayoré, à un autre traité avec le nouveau roi. Ce traité sera contresigné par le chef des Nalous, Lamina Towel, et ses deux frères: Youra et Carimou. Il reconnaît que le droit au commerce et à une certaine tutelle de protection revient, dans le pays landouman, aux Français , dans le pays nalou, aux Belges. Accord conclu le 5 avril 1849 — plusieurs négociants belges, anglais et français ayant servi de témoins.

On est encore loin, dans le temps, du règne de Dinah Salifou, grand chef des Nalous. Près de trente années nous en séparent encore. Et combien de péripéties surtout, tout au long du Rio Nunez ! Aussi bien ne pourrait-on guère comprendre la suite de cette histoire si l'on passait sous silence les principaux événements qui la précèdent.

En 1857, les Belges déclarent caducs leurs traités. Se retirant pratiquement de la région, ils laissent la place libre aux Français sur le territoire nalou. Les Anglais continuent bien d'intriguer ici et là, notamment à Victoria, mais sans s'accrocher réellement au terrain, alors que les commerçants français ont poursuivi le développement de leurs exploitations. Ainsi les chances de leur pays se sont accrues. Une plus totale implantation devient possible. Ce qui ne veut pas dire que les difficultés aient disparu comme par enchantement. Loin de là! On ne s'incruste pas sans peine sur une terre qui n'est pas la vôtre. Il faut en payer le prix.

1860. Le colonel Faidherbe est gouverneur du Sénégal. A ce titre cet homme entreprenant vient inspecter les « Rivières du Sud ». Il trouve que les traités conclus avec les chefs du Rio Nunez « sont passés à l'état de lettres mortes ». Dans le rapport qu'il adresse à son ministre, il signale que les négociants de la région « désirent vivement l'occupation de Boké ». Il ajoute aussitôt : « Je suis tout à fait partisan de cette mesure. » Il propose le début de l'année 1861 pour cet établissement « si les affaires du Cayor sont définitivement réglées ». Optimisme prudent. Il écrit néanmoins : « Je pense qu'il faudrait occuper le plateau par une redoute en terre qui aurait une bonne centaine de mètres de côté : parapet pour la fusillade, une pièce de canon dans chacun des bastions, placée de manière à battre tout le terrain environnant. Cette redoute pourrait contenir en cas de troubles toute la population du comptoir, puis une caserne avec une cour entourée de murs formerait le logement de la garnison et le réduit de la redoute. » Voilà qui est clair. Tout est bien prévu : occupation des lieux, mais occupation militaire. On a tout à y gagner. Faidherbe commente en effet sa proposition :

« Un poste à Boké, destiné à permettre aux négociants français d'y avoir de beaux et vastes établissements, attirera davantage le commerce du Fouta-Djallon et luttera contre les Anglais de Sierra Leone et les Portugais de Géba. »

Telle est la conclusion du colonel Faidherbe au terme de son inspection.

C'était, du point de vue français, de bonne politique. Redonner vigueur aux traités par la présence d'un contrôle militaire efficace ne pouvait être, toujours du point de vue de l'occupant, qu'une chose excellente. Faidherbe sut d'ailleurs, à ce moment, parachever son plan en amenant le chef principal nalou d'alors, Youra, à signer pour ses populations le premier traité sérieux avec la France (28 novembre 1865). Youra était reconnu comme seul chef des Nalous et recevait annuellement une coutume de 5.000 francs. L'acte fut signé à Victoria, au nom du gouverneur du Sénégal, par le lieutenant de vaisseau Reguin. Le Castor, aviso de la base de Gorée, était au mouillage dans la rade de Victoria.

Ainsi, de l'embouchure du Rio Nunez jusqu'à Boké, point terminal de sa navigation, l'occupant français marquait des avantages. Deux mois plus tard en effet — le 19 janvier 1866 — le plateau de Boké était investi par les troupes amenées clandestinement par les avisos Le Castor et Le Grand Bassam, la goélette La Fourmi. Trois jours après, le 22 janvier, le même lieutenant Reguin signait un traité avec Douka, le roi des Landouman. La boucle était bouclée.

En vérité cette occupation de Boké, faite sans coup férir, et la construction du poste fortifié entraîneront l'année suivante des affrontements tardifs avec les chefs locaux, aussi bien avec celui de Boké, Dionk, qu'avec le roi Douka lui-même, celui-ci appuyé par une troupe de Foulahs, venus du Fouta-Djallon. Les représailles de l'occupant seront violentes. Un notable landouman et deux chefs foulahs seront fusillés. Dionk et Douka n'échapperont pas à la vindicte : ils seront internés à Gorée durant plusieurs mois.

1874. Les années passent. Mais il y a du nouveau, toujours, sur les bords du Rio Nunez. De retour au pays, Dionk, — le chef de Boké — ne finira pas l'année. Il meurt, de façon curieuse d'ailleurs pour un guerrier. Un soir d'ivresse, il se bat avec une de ses femmes. Celle-ci le mord au doigt. « Le tétanos, rapporte le chroniqueur, a fait le reste... » Le roi Douka, lui, fort assagi malgré les tentations subtiles des Anglais, semble vouloir respecter le traité signé avec la France.

En revanche, au royaume nalou, on enregistre d'importants changements qui voient entrer en scène le jeune chef Dinah Salifou. Lamina Towel, l'ancien, est mort, remplacé à la tête du modeste royaume par Youra, son frère, fort âgé lui-même. L'autre frère, Carimou, est mort aussi, en 1869. Malgré cela Youra, peu sûr de lui, veut consolider son pouvoir. Il réside à Sokoboly, sur la rive gauche du fleuve. Sur l'autre rive, Tam — fils de son frère Carimou — est chef du village de Caniope et de la région alentour. Pour prévenir les velléités de ce rival en puissance, Youra fait envahir ses terres par un autre de ses nombreux neveux, mais le plus habile et le plus fort : Dinah. Il a été éduqué au Fouta-Djallon, dans l'obédience de l'Islam. Son allure est celle d'un vrai prince. C'est aussi un guerrier redoutable.

Il accomplit sa mission sans faiblesse, agissant par surprise, la ruse ne lui étant point étrangère. En cette première occasion, il donne toute sa mesure, à la façon d'un chef de clan, comme il l'a vu faire tant de fois par ses voisins et ses propres parents. Au nom de Youra il prend possession de tout le territoire de son cousin Tam. Incendies et pillages en sont le prix, comme il se doit en ce temps d'incessantes guérillas. Tam fait alors alliance avec un certain Momo Foulah, venu du Sud. Devant la menace de massacres en série, les Français interviennent de toute leur autorité. Sur leurs injonctions, Youra feint de vouloir restituer à Tam ses terres et ses biens. Alors apparaît un nouveau personnage qui fera bientôt beaucoup parler de lui : Bokari. C'est un ancien esclave dont Youra a fait son gendre et le chef du village de Catinou. Il est chargé d'amener Tam et Momo Foulah à une rencontre avec Youra, à Sokoboly. C'est, en réalité, un guet-apens auquel les deux « invités » échappent de justesse. Sur une nouvelle intervention des Français, Tam obtient satisfaction. Succès de courte durée, car ce malheureux meurt peu de temps après (janvier 1876). Aussitôt Youra reprend possession de ses biens.

En fait ces incidents ont mis en lumière ce qui, peu à peu, devient une évidence: Youra est vieux, fatigué, usé, dit-on, par les excès. Il s'est révélé de moins en moins capable d'assurer son rôle de chef. La preuve en est que Dinah et Bokari ont, dans la récente conjoncture, agi à sa place. Les Français s'inquiètent de cette carence. En vertu des pouvoirs qu'ils se sont arrogés, ils vont donc s'entremettre pour provoquer l'abdication de Youra. Hâtive, imprudente décision qui ne manquera pas de mettre, comme l'on dit, le feu aux poudres.

Depuis longtemps déjà, en effet, la vacance du pouvoir au pays nalou était prévisible. Deux hommes s'y préparaient: Dinah Salifou, neveu de Youra, et Bokari, de Catinou, son gendre. En principe, selon les règles coutumières, Dinah ne devait avoir aucune chance. Mais les Nalous ne sont plus tout à fait chez eux. La présence de l'étranger, si l'on obtient son appui, peut inverser les rôles. Dinah l'a bien compris, qui n'a rien négligé pour cela.

Après l'abdication de Youra, les chefs de village et les notables se conforment au droit traditionnel : Bokari est désigné comme successeur légitime. Mais Bokari est suspect d'être plus ou moins inféodé aux Anglais. Les Nalous apprennent donc bientôt que les Français entendent, contre le choix de la coutume, imposer Dinah Salifou. C'est une surprise sans précédent. Bokari semble bien avoir prévu ce qui arrive. Il s'est abouché avec un autre ami des Anglais, Bobo Margaine, le chef de la région de Victoria, toujours quelque peu rétif à l'autorité du roi de Sokoboly.

Aussitôt connu le choix que veulent imposer les Français, les deux alliés réagissent avec la plus grande promptitude. La région est quadrillée par leurs troupes. Tout village soupçonné d'être partisan de Dinah Salifou est pillé et incendié. La rébellion s'étend jusqu'au pays des Landouman, où Bokari trouve aussi des appuis. Inquiet, le chef du poste français de Boké se décide à intervenir encore, mais cette fois militairement. Il enferme le roi des Landouman dans le fortin, puis, à la tête de soldats et armé d'un canon, ce chef de poste (capitaine Lecomte) prête main-forte à Dinah, partout où il le peut, au hasard des rencontres. Il est vrai que tout cela se déroule sur de modestes espaces, à des distances de moins de cent kilomètres.

Quoi qu'il en soit, les antagonistes s'épuisent en vain. Tant et si bien que, pour mettre fin à ces combats sans issue et à une situation qui semble inextricable, les Français décident soudainement de restituer le pouvoir à Youra (traité du 31 décembre 1877). L'envoyé du gouverneur du Sénégal qui est venu appliquer la décision relève de son commandement le capitaine Lecomte, dont les initiatives ont été jugées contraires au règlement. Par ailleurs, sans doute pour ne pas paraître trop illogiques dans leur revirement, les autorités coloniales font en sorte que Bokari soit désigné comme le principal ministre de Youra. Amère constatation pour Dinah Salifou. Lui faudra-t-il attendre la mort de son vieux parent pour reprendre la lutte contre son rival ? Non, car Bokari, de son côté, ayant été une première fois investi du pouvoir royal, n'aura pas davantage la patience de temporiser.

Le voici en effet qui repart à l'attaque à la première occasion. Sans crier gare, il arrive avec ses hommes de Catinou sur les terres de Youra, à Sokoboly. On incendie, on ravage, on capture hommes et femmes jusqu'autour des cases mêmes du roi. Bokari compte livrer un grand nombre des prisonniers à son allié Bobo Margaine pour s'assurer son concours dans la suite des combats. Alerté cependant, Dinah Salifou est arrivé sur les lieux avec ses propres combattants. Son cousin Tocba l'accompagne. C'est un autre fils de Carimou Towel, qui a succédé à Tam comme chef du village de Caniope. Avec leurs troupes, les deux jeunes chefs réussissent enfin à faire reculer puis se retirer les assaillants. Mais la lutte a été terriblement meurtrière et, au soir du dernier combat, c'est un spectacle de désolation à Sokoboly. Les femmes qui avaient réussi à se réfugier dans la brousse reviennent en pressant contre elles leurs bambins. Elles éclatent en sanglots aigus à la vue des cases incendiées et des cadavres qui gisent dans la poussière rouge. Des hommes errent, de-ci de-là, avec des mines sombres. Certains brandissent encore leur sagaie comme pour l'enfoncer dans le corps d'un ennemi. D'autres serrent les poings, lançant des malédictions. Des enfants pleurent de peur et de fatigue.

Le soleil disparaît lentement de l'autre côté du Rio Nunez aux eaux jaunâtres. Pourtant, les braseros ne s'allument pas dans les courettes, derrière les clôtures en nattes de raphia. Personne ne songe à cuire du riz pour le repas du soir. On n'aperçoit nulle part les jeunes filles aux seins fiers allant chercher de l'eau sur les berges du fleuve. Pas une seule vieille ne trottine aux alentours du village à la recherche d'un cabri ou d'une brebis égarés. Oui, la désolation règne à Sokoboly.

Les assaillants ont été repoussés, c'est vrai. Mais à quel prix ! Il y a de nombreux morts. L'ennemi a emmené de jeunes épouses, des adolescentes, détruit la moitié des cases, volé chèvres et moutons. Le pis de tout, peut-être, c'est que Bokari a réussi à s'emparer de Makoumba, la sœur du roi, lorsqu'elle est sortie du palais (tata) pour encourager ses défenseurs. La capture de la vieille femme, contée différemment selon les récits, est une scène dramatique dont la tragique authenticité ne saurait faire de doute. Une complainte, célèbre au pays nalou, l'a transmise jusqu'à nous.

Pour bien comprendre ce chant, triste et poignant, il faut se rappeler que Bokari était un ancien esclave de Youra, que Makoumba, sœur de celui-ci, était la mère de Dinah Salifou, le rival exécré. La complainte, ou cantilène, remémore d'abord longuement les bontés du roi pour son esclave. Puis elle évoque la jalousie de Bokari quand il apprend qu'il devra obéir à Dinah. Il devient alors comme un tigre assoiffé de sang. Envoyant, selon la coutume, les kolas rouges à Sokoboly, il déclare la guerre.

La complainte, avec alternance du soliste et des voix du chœur, se termine ainsi

Soliste

Un jour les gens de Catinou prirent une pirogue

de Sokoboly où se trouvait la vieille Makoumba

et, l'ayant attachée par le cou, la conduisirent à Bokari

qui lui fit ôter son pagne et, quand elle fit nue, l'insulta.Chœur :

Il y a dans Catinou un tigre

et ce tigre est le vieux BokariSoliste :

L'esclave prit entre ses mains les seins de Makoumba

et lui dit : « Tu t'en iras sans ces mamelles qui ont nourri

celui qu'on veut nommer à ma place.

Aussi plate qu'une feuille de bananier,

aussi rouge que la fleur du flamboyant,

tu iras vers celui dont j'aurai un jour la tête. »Chœur :

Il y a dans Catinou un tigre

et ce tigre est le vieux BokariSoliste :

Il dit, et un de ses guerriers abattit d'un coup

de sabre les seins flétris de la vieille Makoumba

qui ne poussa pas un soupir et, sanglante,

s'en alla mourir à Sokoboly.Chœur :

Il y a dans Catinou un tigre

et ce tigre est le vieux chef Bokari

On peut imaginer la scène finale. Le jour s'est levé sur Sokoboly. Au lendemain du désastre chacun tente de secouer l'hébétude qui a succédé à la fureur guerrière. On commence à s'assembler sur là place du village. Dinah est là, avec Tocba, exhortant les hommes qui doivent demeurer prêts à combattre. Les enfants, encore tout tremblants de peur, sont blottis contre leurs mères. Les plus jeunes de celles-ci donnent le sein à leur bébé.

Soudain Dinah se tait. Il regarde vers l'extrémité de la place. Que se passe-t-il donc ? Entre les pans noircis de deux cases une silhouette décharnée vient d'apparaître. Elle avance en titubant et au fur et à mesure, sur son passage, tous reculent avec effroi. Makoumba !

On a du mal à la reconnaître. Dans son visage tuméfié, les yeux sont comme morts. Elle est toute nue. Et pourtant, sur son corps, du sang coagulé ou ruisselant fait comme une tunique rouge et noir. Et l'on voit qu'à la place des seins il n'y a plus que deux plaies béantes. Dans le brouillard de sa vue, elle aperçoit enfin son fils. Elle lui tend les bras. Dinah se précipite vers elle. Makoumba cherche sa main à tâtons, la serre avec le peu de force qui lui reste et parvient à dire :

— Bokari...

Mais la vie l'abandonne. D'une voix tout juste audible, elle dit encore : « Punir... »

Puis elle s'effondre aux pieds de son fils et meurt.

Depuis ce jour Dinah Salifou — on peut le comprendre — ne songera plus qu'à la vengeance, tant il est vrai que la violence engendre la violence. Cependant il lui faudra attendre de longs mois avant que ne soit abattu le vieux tigre. Il sera d'ailleurs partiellement frustré de sa vengeance puisque Bokari sera tué au cours d'un combat. Mais, dans l'instant, plus qu'un règlement de comptes entre hommes, c'est d'abord l'exercice du pouvoir qui est en jeu. Craignant les représailles après son geste cruel, Bokari se terre à Catinou, tandis que son allié Bobo Margaine, lui, affirme son autorité sur le Bas-Nunez, se couvrant du pavillon anglais qui flotte sur la plupart de ses embarcations.

A l'approche de l'année 1880, rien n'est simple dans cette région des Rivières du Sud. Les Français ne savent plus trop à quel saint se vouer — c'est-à-dire qui choisir pour consolider leur propre conquête. Dinah Salifou leur avait paru être une bonne mise. Mais voici qu'en accord avec le vieux roi Youra il appelle à la rescousse, pour faire pièce à Bokari, les Foulahs, qui n'attendent que de telles occasions pour descendre du Fouta-Djalon. Les Français, de leur place forte de Boké, les voient installer leur campement sur le Plateau. Quelques jours plus tard, sommé de s'expliquer sur cette intrusion, Dinah se présente au poste militaire, accompagné de son cousin Tocba, qui est encore son allié.

Ce sera là sa première mésaventure avec les Français. Le commandant de cercle Martin (qui a remplacé le capitaine Lecomte) prend en effet, et sur-le-champ, une grave décision : sans vouloir entendre leurs explications, il procède à l'arrestation de Dinah et de Tocba, lesquels avaient osé venir armés de poignards. Cela n'était pas si surprenant à cette époque et dans une telle région. Mais Dinah — circonstance aggravante — dissimulait en outre, sous son boubou, un revolver chargé. L'officier français ne plaisante pas. Après avoir menacé de les fusiller, il les garde prisonniers jusqu'à leur transfert à Gorée.

Voilà qui est inattendu. Quelle carte vont jouer maintenant les occupants ? Le pays donnera quelque temps l'illusion d'être pacifié. Dinah, le trouble-fête, a été éliminé. Il est interné à Saint-Louis, ainsi que son cousin. Mais il semble bien que l'un comme l'autre aient donné alors au gouverneur du Sénégal des gages tangibles de coopération, jugée de ce fait loyale. En effet, alors qu'un rapport d'inspection au Rio Nunez concluait encore, au milieu de l'année 1879, que le retour de Dinah comportait de grands risques, la décision était prise, à Saint-Louis, de libérer les deux captifs. Mais les gages sont sérieux puisque chacun d'eux a proposé de faire venir à sa place, en otage et comme garantie de sa bonne foi, un de ses fils. L'échange étant opéré, les deux chefs rentrent au Rio Nunez en octobre de cette même année 1879. Leur exil aura duré un peu plus d'un an.

Avec ce retour, le jeu de « pile ou face » va recommencer. Politique et commerce — du côté des étrangers — sont les éléments du jeu. Par exemple, si les négociants anglais traitent avec Bokari, aussitôt les Français, politiquement, jouent sur Dinah, qui lui, en effet, préfère traiter avec leurs commerçants. Si donc, d'un côté, on joue pile sur tel chef, de l'autre on joue face sur son rival, en espérant bien gagner. La suite des événements va se dérouler selon ces règles.

Fort des gages donnés aux Français, conscient de la hantise que ces derniers ont de l'influence anglaise, Dinah, dès son retour, se met en campagne. Tocba l'assiste toujours. Le vieux roi Youra, encore régnant, laisse faire. On revient pratiquement en arrière, exactement comme s'il ne s'était rien passé : Bokari et Margaine dans un camp, Dinah et Tocba dans l'autre. Pillages de factoreries et de navires marchands, razzias dans les villages adverses, tout recommence donc, y compris, du côté de Dinah, l'appel aux Foulahs. Mais, cette fois, les Français ne s'y opposent pas , tout est bon pour neutraliser l'ami des commerçants anglais, Bokari.

On arrive ainsi en décembre 1883.

Pour Dinah Salifou les choses ne vont pas si mal. Ayant misé sur lui, les Français le laissent agir, se disant que plus leur « protégé » se rendra maître de la situation et plus il pourra, succédant bientôt à Youra, concéder à la France terrains et privilèges en échange de son alliance protectrice. C'est, de la part de l'occupant, un risque calculé. Encore faut-il que certaines limites ne soient pas franchies à l'encontre du camp adverse, sinon prudemment et progressivement.

Pourtant, en cette fin de 1883, le point de rupture semble bien devoir être atteint. Enhardi par la tolérance de l'autorité coloniale devant les raids de ses partisans à travers le pays et considérant sans doute que les Nalous sont toujours maîtres de leur destin, Dinah trouve l'occasion de frapper un grand coup : l'élimination de Bobo Margaine, l'allié de Bokari. La présence du chef du Bas-Nunez a été signalée au village de Bel-Air, à quelques lieues à peine en amont de Sokoboly, sur l'autre rive. C'est, en réalité, une visite pacifique. Ses piroguiers ont raconté que leur chef venait au comptoir de Bel-Air, réputé pour ses belles marchandises, acheter des pagnes pour ses filles, la cérémonie de leur excision étant proche. Ses emplettes terminées, Bobo Margaine, pour rentrer à Victoria, ne peut que passer devant Sokoboly. Le jour de son retour, 10 décembre, arrivé à la hauteur du village il donne prudemment l'ordre à ses hommes de s'en tenir à l'écart, le plus loin possible, au long de l'autre rivage.

Précaution inutile. Une dizaine d'embarcations font barrage, un peu plus bas. On lui crie d'aborder du côté de Sokoboly. Peut-être a-t-il le temps de gagner l'autre bord ? La pirogue, propulsée avec vigueur, glisse, rapide et légère malgré sa charge. Mais il est trop tard. Plus légères encore, les autres la rejoignent au moment précis où ses occupants sautent à terre. Les flèches clouent au sol les compagnons de Bobo Margaine. Lui-même est frappé à la tête de deux coups de sabre. Maîtrisé alors sans peine, le captif est emmené, après qu'on eut retraversé le fleuve, jusqu'au pays de Youra.

Que s'est-il passé alors ? Il ne semble pas que le vieux roi ait vraiment voulu sa tête. Il aurait tenté d'obtenir sa soumission, mais à des conditions que son prisonnier, sans doute, ne crut pas pouvoir accepter. Son refus devait lui coûter la vie. D'un coup de sabre, bien ajusté cette fois, Dinah lui-même, dit-on, l'aurait décapité.

Les ennemis de Bokari sont allés trop loin. La nouvelle se répand rapidement. Le « tigre » de Catinou ne saurait tarder à réagir. A Sokoboly, tous les hommes valides sont sur le pied de guerre. Le choc risque d'être plus brutal et plus meurtrier que jamais. M. de Beeckman, le nouveau commandant du Nunez, se rend aussitôt à Sokoboly, faisant connaître sa venue dans toute la région. Il pense que sa présence fera hésiter les antagonistes et évitera, ou du moins retardera, les représailles. Constatant sur place l'agressivité des hommes de Dinah, il estime alors que sa seule autorité ne pourra en venir à bout. Il lui faut l'appui des plus hautes instances. Il dépêche donc un message, début janvier, au lieutenant-gouverneur, le Dr Bayol, responsable de tous les territoires des Rivières du Sud, demandant le renfort d'un navire de guerre. Le lieutenant-gouverneur arrive en personne, fin janvier, à bord de l'aviso Le Héron, dans la rade de Victoria.

Entre-temps, de Beeckman s'est employé à préparer l'entrevue qui doit, sinon mettre fin aux conflits, du moins désamorcer la poudrière qui menace de prendre feu à tout instant. Sur l'invitation du lieutenant-gouverneur tout le monde se retrouve à bord du Héron aux derniers jours du mois. Tout le monde, c'est-à-dire les Français d'une part, le roi Youra et les chefs nalous d'autre part, y compris Bokari (Bokar Kotondu).

Le 30 janvier 1884 une convention est signée dont l'article premier est péremptoire : « La paix est faite entre Bokar Kotondu et le roi Youra Towel. » Astucieusement (du moins les Français le croient), des compensations sont offertes à Bokari, qui aurait tort, pense-t-on, de refuser. Mort, Bobo Margaine sert de monnaie d'échange puisque Bokari est chargé de régler sa succession et (art. 2) « continuera à toucher les rentes du bas de la rivière », cela jusqu'à sa propre mort. Il sera par ailleurs (art. 5) « personnellement responsable du maintien de la paix dans le bas Rio Nunez ». Naturellement, au passage, le « Gouvernement de la République française » prend sa dîme en se faisant concéder par Youra (art. 6) « en toute propriété et libre d'impôts » une bande de territoire « entre le marigot de Caniope et celui de Rapass, jusqu'à deux kilomètres des rives du fleuve ». Enfin, on a bien pris garde de ne pas oublier une mention spéciale pour Dinah afin que celui-ci comprenne bien qu'au fond rien n'est changé et que le choix des Français se porte toujours sur lui. C'est l'article 7 de la convention : « Pour assurer la sécurité de la rivière si nécessaire aux transactions commerciales, Dinah est nommé ministre responsable du roi Youra. Il touchera 1200 francs de rente payables à Boké. »

Ont signé, pour les Nalous, notamment et dans cet ordre : Youra, Dinah, Tocba et, en tout dernier, Bokari.

Que voilà des textes mesurés et, juge-t-on, bien pesés! Ils ne représentent cependant que de la diplomatie à la petite semaine. C'est bien là l'expression qui convient le mieux, comme va le démontrer la suite des événements.

Bokari, en effet, ne désarme en aucune manière. Manifestement, le territoire de Catinou et ses droits sur le Bas-Nunez ne lui suffisent pas. La nomination de Dinah comme ministre du roi — charge que lui-même occupait naguère — signifie de toute façon son éviction, le moment venu, comme chef suprême des Nalous. A lui donc de conquérir de haute lutte ce qu'on lui refuse.

Tandis que, circonvenu par lui, Sarah, le roi des Landouman, vient camper au nord de Sokoboly, Bokari prend position au sud. Un mois à peine après la signature de la convention, il passe à l'attaque (6 mars). Après avoir réussi à incendier une partie du village, Sarah et Bokari, l'effet de surprise passé, sont battus à plate couture par Dinah. Et c'est, ensuite, toujours le même scénario : Sarah, encore une fois, reçoit le renfort des Foulahs, tandis que le clan de Youra peut se targuer de l'aide de ses voisins, les Mikiforé.

Dinah, ministre responsable, voudrait bien limiter les pertes et les dégâts. Il a cependant la conscience tranquille par rapport, aux engagements qu'il a pris puisque ce n'est pas lui qui a donné le signal de ce nouvel affrontement. C'est bien ce que le commandant du cercle, M. de Beeckman, affirme au lieutenant-gouverneur. Il lui écrit à propos de Dinah : « Il a maintenu sa parole autant que cela lui a été possible. Maintenant il est obligé de se défendre. » C'est d'autant plus vrai qu'en ces moments Dinah voit poindre une autre menace : son cousin Tocba lui paraît moins sûr. Il prend, contre ses avis, des positions dangereuses, multipliant, sans instructions, les incendies et les pillages jusque dans les villages avoisinant le fort de Boké. Plus tard ces soupçons recevront confirmation. Tocba a décidé de faire cavalier seul.

Et pourtant, au sein de cette confusion, l'heure du triomphe approche pour Dinah Salifou.

La situation est toujours dramatique au Rio Nunez. Il n'y a pas un seul village où l'on soit en sécurité. Des bandes armées sillonnent le pays, attaquant par surprise. Les pirogues, sur le fleuve, sont plus souvent chargées de butin après le pillage d'une factorerie que de marchandises provenant d'un commerce régulier. La paralysie des affaires, tout autant que la recrudescence de l'anarchie, provoque le retour du lieutenant-gouverneur au mois de juin. Pour marquer son autorité, le Dr Bayol a fait remonter tout le cours navigable du fleuve à son aviso Le Héron. C'est donc à une portée de canon du fortin de Boké que l'administrateur des Rivières du Sud convoque à son bord, une nouvelle fois, les chefs nalous. Il entend exiger d'eux le respect du traité signé le 30 janvier précédent à Victoria.

En présence des Blancs, la méthode des chefs intéressés ne varie pas. Ils sont d'accord sur tout, jusqu'à ce que les Français s'en aillent. Après, on s'expliquera entre soi. Et on sait ce que s'expliquer veut dire. Aussi, après le départ du lieutenant-gouverneur et l'inévitable reprise des hostilités, le commandant de cercle, M. de Beeckman, semble avoir compris enfin ce mécanisme. Il sait que ce n'est pas avec les seuls tirailleurs de sa garnison qu'il pourra l'enrayer.

1885. Six mois se sont écoulés depuis le dernier semblant d'accord. Celui-ci n'a eu aucune suite. Dans le pays l'insécurité est totale, la confusion absolue. Le seul moyen d'en finir, pense M. de Beeckman, c'est de prendre fait et cause militairement pour l'un des adversaires et lui assurer une victoire définitive. D'où les messages qu'il envoie, courrier après courrier, pour signaler la gravité de la situation et demander la présence permanente d'un navire de guerre sur le fleuve. Le lieutenant-gouverneur a dû être ulcéré en apprenant l'échec de sa dernière intervention car, saisissant l'occasion offerte, il va au-delà de ce qui lui a été demandé. Ce sont en effet deux avisos (Le Héron et L'Ardent), et non un seul, qui, le 27 mars, vont mouiller à Bel-Air. A Bel-Air d'où l'on peut commander, en amont comme en aval, tout le cours du Rio Nunez.

Cette fois, il n'y aura pas de palabres pour de vains accords. Dinah Salifou sera seul dans le secret des opérations qui viennent d'être décidées après une sorte de conseil de guerre entre les officiers, le commandant de cercle et le Dr Bayol. Quel est le raisonnement du lieutenant-gouverneur ? Pour bien tenir en main le pays nalou, il n'y a pas de meilleur moyen que d'être le soutien efficace du chef que l'on souhaite voir exercer le pouvoir. Puisque Bokari n'a donné aucun gage aux Français, il n'y a rien qui permette de revenir sur l'appui promis à Dinah Salifou. C'est pourquoi il convient d'associer ouvertement celui-ci à l'expédition punitive qui va être menée contre les villages inféodés à son rival.

Telles sont les vues du colonisateur. De Victoria à Catinou, il s'agit de réduire à néant l'opposition à Dinah Salifou. On se partage la besogne. L'incendie des villages suspects est décrété. Tirer à vue sur tout ce qui bouge. Ce sont les ordres. Dinah s'est réservé le privilège de détruire Catinou. A l'aide de trois cents guerriers, il épaule l'action des militaires. Bokari, assiégé, sans recours, tente sa dernière ruse, qui est sa dernière chance. Il fait hisser le drapeau français à l'entrée du village. A ce moment, criblé de balles, il s'effondre. C'est alors un grand massacre. Presque tous ses partisans sont exterminés. Puis on lui tranche la tête. Selon la coutume elle est apportée au vieux roi, à Sokoboly, pour attester sa défaite.

Est-ce la fin des tueries ? Pas encore. Les canots des avisos, en aval et en amont de Bel-Air, débarquent des groupes d'assaut : Kassandra, Kabassa, Kabasso, chaque village l'un après l'autre est mis à sac, réduit en cendres. A l'intérieur des terres, Dinah Salifou, pour sa part, en fera brûler une douzaine. Sa fureur s'apaise enfin.

Quelques jours plus tard, quand tout est à peu près rentré dans l'ordre, Dinah — pour sceller son amitié avec les Français, pour renforcer encore son autorité parmi les siens — a l'idée d'une parade spectaculaire. Débarrassé de Bokari, le vieux tigre égorgé, c'est le moment ou jamais de montrer sa supériorité, sa force. Alors, à la tête de plusieurs centaines de guerriers, entouré des chefs de village qui lui ont été fidèles, il organise une marche triomphale jusqu'au plateau de Boké. Là, faisant sonner de la trompe et jouer du balafon — sa troupe improvisant chants de victoire et danses effrénées — il donne une sorte d'aubade, théâtrale à souhait, devant le fort. M. de Beeckman — qu'un messager avait prévenu pour éviter toute confusion — fait tirer sept coups de canon en l'honneur du chef victorieux. Puis, sur une sonnerie de clairon, les portes du fortin s'ouvrent et le commandant de cercle vient saluer gravement Dinah Salifou.

L'allégresse est générale. Chacun ayant, de part et d'autre, atteint son but, tout le monde est pleinement satisfait.

A un autre titre, ce mois d'avril 1885 devait marquer encore une date importante dans l'histoire du Rio Nunez. Au cours du mois en effet, et début mai, sur la pression de Dinah, agissant comme ministre de Youra, les populations bagas, au Bas-Nunez, se ralliaient au chef suprême des Nalous. Or les Bagas, jusqu'alors, avaient échappé à toute influence, d'où qu'elle vienne. Mais les succès de Dinah et sa réputation de justicier inflexible incitaient à la soumission. C'est donc sans trop de peine qu'il amena les chefs bagas à traiter, sous son égide, avec les Français. Ceux-ci, décidément, avaient bien choisi. M. de Beeckman s'entremit en hâte pour la signature des accords. Tour à tour, les chefs de Bakomé, de Bottini, de Katoko, de Monchon, les notables de Taïbé et de Taïdi (grand et petit Talibouche) firent allégeance.

Que tous ces chefs se soient engagés envers la France avec quelque réticence n'empêche pas qu'ils aient, dans le même temps, reconnu le roi des Nalous comme chef légitime. Celui-ci, faisant ainsi — selon l'expression consacrée d'une pierre deux coups —, remportait grâce à Dinah un nouveau et grand succès. Quelques mois plus tôt, il n'aurait même pas pu l'imaginer. Mais, pour le vieux chef, c'est le dernier.

6 juin 1885. Grand deuil à Sokoboly. Les cris des pleureuses retentissent à tous les échos : Youra Towel est mort. Au milieu de la désolation que chacun se doit d'afficher, Dinah se sent au cœur une joie sourde. Son heure est enfin venue.

Il satisfait bien sûr à toutes les exigences du cérémonial qu'impose la disparition d'un chef vénéré. Mais, sans retard, il dépêche message sur message pour informer les chefs de village et recevoir leur obédience, qui va de soi. Dans le même temps il fait connaître aux Français le choix ainsi adopté par les notables et dont personne d'ailleurs ne doutait. Dans son message à M. de Beeckman il estime que, en don de joyeux avènement et pour pouvoir faire honneur à ses hôtes lors de son investiture, un cadeau en argent de la part de la France est tout indiqué. Il suggère la somme de 2.000 francs.

Mais, en cette occasion solennelle, le nouveau roi, tout en marquant sa fidélité à l'égard des engagements qu'il a pris, va tenir à manifester également son indépendance et sa liberté. Il est maintenant le chef suprême des Nalous. Il entend bien être considéré comme tel. Le gouverneur du Sénégal, qui ne demande qu'à voir la souveraineté de Dinah Salifou reconnue par toutes les populations du Rio Nunez, imagine alors de lui apporter en grand apparat la caution de la France.

Le cadeau de 2.000 francs est accordé volontiers. On l'accompagnera d'un « brevet » établissant sans conteste sa qualité de roi. Pour frapper les esprits, l'autorité coloniale, à son tour, prévoit une parade qui devrait se dérouler devant un grand concours de peuple. Le plateau de Boké, dominé par le fortin, demeure le lieu idéal. Tous les chefs de village et les plus grands notables y seront rassemblés, ainsi que tous les commerçants dont les comptoirs sont échelonnés le long du fleuve. Au moment de la remise du brevet, la garnison du fort présentera les armes. Tout est prévu dans le moindre détail : sonneries de clairon, battements de tambour auxquels répondront les tam-tams et les balafons. Comme « clou » de la cérémonie, sept coups de canon seront tirés en l'honneur du roi et le commandant de cercle remettra alors à celui-ci un drapeau « en l'assurant de toute la sympathie du gouvernement français ».

Tout cela est programmé pour la fin du mois d'août. Mais, ô surprise ! Dinah voit les choses différemment. C'est chez lui, à Sokoboly, que la cérémonie doit avoir lieu. Il n'a pas à recevoir son investiture des Français. C'est à eux de venir reconnaître devant tous, là où il gouverne, qu'ils le considèrent bien comme le chef suprême des Nalous. M. de Beeckman se rend à ses raisons. Le 31 août, il arrive à Sokoboly, et c'est lui qui est salué, par son hôte, des sept coups de canon. Ensuite, d'égal à égal, on se congratule. Le commandant apporte, avec le brevet, les félicitations officielles de la France.

Dinah Salifou a donc très bien su renverser les rôles. Certes M. de Beeckman ne manque pas d'allure, mais c'est le nouveau roi qui attire tous les regards. Fils de l'Islam, il est drapé dans son immense boubou blanc, revêtu d'un ample manteau noir aux parements d'or, coiffé de son turban en lamé scintillant sous le soleil. Aux compliments du commandant de cercle il répond dans un français un peu hésitant, mais avec beaucoup de noblesse, reconnaissant les vertus du grand peuple frère et le remerciant de son amitié et de son aide. Enfin Dinah (il s'est renseigné) sait comment il convient de clore la cérémonie. Soudain, à la stupéfaction de tous, retentissent vingt et un coups de canon en l'honneur du gouverneur du Sénégal, représentant de la République française...

Ces jours de gloire ne font pas oublier à Dinah Salifou le nombre toujours grand des envieux, la rancœur certaine de ceux qui, malgré leurs sourires, demeurent ses ennemis. Il y a Tocba, son cousin, qui, le moins hypocrite de tous, cache mal sa jalousie. Il y a les commerçants anglais qui craignent que le nouveau souverain, allié des Français, favorise de plus en plus le négoce de ceux-ci aux dépens du leur.

Enfin les Landouman, à l'hostilité toujours latente, pourraient bien reporter sur lui la menace de toutes les anciennes querelles. De ce côté pourtant il devrait être rassuré puisque — avant la disparition de Youra — leur roi, Mengua Sarah, s'est retrouvé avec lui sur Le Goéland, à Victoria, pour signer un accord d'amitié et de coopération. Ministre de Youra à l'époque, il est maintenant son successeur reconnu, ce qui ne peut que renforcer l'engagement des deux signataires, d'autant que les Français ont approuvé chaleureusement ce contrat.

Mais l'eau calme d'un marigot peut couvrir des dangers redoutables. De même Dinah sait que les apparences pourraient, s'il s'y fiait, le tromper mortellement. Il doit donc poursuivre la politique de force, d'intimidation, qui lui a si bien réussi. Pour lui, le rôle de chef passe par ces exigences. C'est parce que la vieillesse avait amolli sa détermination que Youra s'était laissé déborder. Comment par exemple avait-il pu supporter les intrigues d'un Bokari et, jour après jour, son insubordination ? Vigilance, fermeté, répression s'il le faut, sont les conditions de l'exercice du pouvoir. Telle est sa conviction. S'il en avait eu besoin, la manière forte des Français incendiant les villages rebelles aurait suffi à le conforter dans cette disposition.

Pas une seule fois son comportement, en ces premières années, ne sera en contradiction avec ces principes. Beaucoup en pâtiront qui le verront collecter les impôts sous des formes abusives, souvent violentes, à seule fin de manifester son autorité. N'est-il pas le roi ? C'est encore le temps où le rapt d'esclaves est une possibilité de prélèvement compensatoire. Dinah ne s'en prive pas. La méthode est-elle bonne ? En fait elle lui réussit car, en ce début de règne, il est craint et, extérieurement du moins, respecté.

Méthode dangereuse cependant, car elle crée des précédents. Quelques velléités d'opposition ont été rapidement étouffées, mais tout est loin d'être parfait. La préoccupation la plus sérieuse pour Dinah Salifou demeure l'activité de Tocba, qui gouverne à sa façon son fief de Caniope — c'est-à-dire, en principe, en vassal fidèle, mais saisissant toute occasion d'agrandir son domaine, ne faisant d'ailleurs rien d'autre pour cela qu'appliquer les méthodes de Dinah. Il y a là un risque certain pour l'unité du royaume nalou. Cependant Tocba, avec une habileté consommée, n'a jusqu'alors commis aucune faute répréhensible. Il a pu s'exposer à des réprimandes ; il n'a donné aucune prise à des sanctions répressives. Ou, du moins, Dinah Salifou — prudent lui-même — n'a pas encore jugé bon de mater son cousin détesté.

1888. En France, on prépare la grande Exposition universelle de l'année suivante, celle qui verra s'élever en plein cœur de Paris l'étonnante tour Eiffel, devenue depuis, pour tous les touristes du monde, un signe de ralliement. Cette exposition, parce que dite universelle, étant l'occasion d'un immense rassemblement des amis de la France, doit mettre en valeur toutes les réalisations dont celle-ci s'enorgueillit. Son action coloniale sera donc au palmarès. N'est-elle pas, pour les Français, le signe de leur haute mission civilisatrice ? Les organisateurs, voulant donner à l'exposition la forme le plus originale possible, ont certainement été convaincus que les chaudes couleurs d'Afrique, l'excentricité des costumes, la présence physique des rois ou grands chefs amis de la France donneraient un éclat particulier, inédit, aux réceptions officielles. C'est pourquoi, plus d'un an à l'avance, on a fixé la liste des invités. Dinah Salifou est parmi les élus.

Mais est-ce bien là une décision opportune? La situation, en pays nalou, n'est pas tellement claire. Tocba en effet, dans les palabres, fait beaucoup parler de lui. On rapporte que les relations entre les deux cousins se sont gravement détériorées. Les Français eux-mêmes n'ont guère arrangé les choses. Là comme ailleurs l'autorité coloniale — fidèle à une tactique bien connue — aime faire sentir à son « protégé » les limites de son indépendance. Qu'il soit maître de faire tirer une salve de coups de canon en l'honneur de la République peut satisfaire son amour-propre, mais la réalité est ailleurs. Il faut que le chef suprême des Nalous se rende compte que sa suprématie ne tient qu'à un fil. Tocba, truffé d'ambitions, est apparu comme un bon atout pour obtenir que Dinah fasse montre d'une certaine souplesse et, surtout, soit conscient de sa relative dépendance.

Méthode classique donc : on a donné partiellement satisfaction aux appétits du dangereux cousin. Le colonisateur, selon les prérogatives qu'il s'est attribuées, a usé de son autorité de tutelle pour accroître l'importance de Tocba en le désignant au Bas-Nunez comme chef d'une sous-région, celle de Victoria.

Dinah écrit lettre sur lettre, au gouverneur du Sénégal. On ne peut pas, affirme-t-il, faire confiance à Tocba. Ce n'est pas un bon chef pour une province. Lui, Dinah, se doit de prévenir les Français... La première lettre est du 12 mars 1888, alors que l'on songe déjà à le faire venir à Paris.

« Gloire au Seigneur !

De la part de Mahmadou Dinah, roi des Nalous, au gouverneur du Sénégal

Salutation amicale.

Monsieur,

Je vous remercie de votre aimable missive qui m'a causé une joie inexprimable ( ... ).

Je suis prêt à exécuter les ordres que vous m'avez ordonné de faire sur mon frère Tocba, c'est-à-dire le nommer chef du village de Victoria, malgré qu'il y a dans la famille des personnes bien plus âgées que lui ; mais la confiance que vous avez eue de moi pour me charger de cette nomination me fera remplir avec honneur cette tâche.

Cependant, je tiens à vous faire savoir que depuis quelque temps Tocba prend des haines contre moi, mais moi, je ferai tout mon possible pour lui être agréable. Maintenant, s'il continue toujours à rester dans la mauvaise voie et que je ne peux rien sur lui, je serai obligé de rester neutre.

Je vois, M. le Gouverneur, par ses allures, que mon frère cherche le moyen de me trahir et je sais qu'il a reçu des mauvais conseils envers moi et qu'il cherche à me détrôner, tandis que moi, je n'agirai rien de mal sur lui. Je vous prie de le mettre à l'ordre en lui faisant savoir que je suis son chef. »

Malheureusement les objurgations de Dinah ne changent rien au choix dont son cousin Tocba a été le bénéficiaire. Si, selon la coutume, il l'appelle son frère, cela n'empêche pas celui-ci de dresser sur son chemin, par son comportement outrancier, les plus perfides embûches. Fort de sa nomination à Victoria, ce faux frère, ce frère ennemi, se laisse aller à tous les excès, sans doute pour braver l'autorité du roi et l'affaiblir d'autant.

Alors Dinah intervient de nouveau, en février 1889. Sa protestation, cette fois, se fait véhémente. Voici le texte de sa lettre — brève et impérative — au gouverneur du Sénégal :

« Louange à Dieu...

De la part du roi des Nalous, Dinah Salifou, au gouverneur du Sénégal.

Salut le plus complet.

Monsieur,

Le but de cette missive est de vous apprendre qu'un nommé Tocba a importuné mon territoire par les torts qu'il cause souvent aux pauvres personnes et aux étrangers, qu'il donne parfois la mort. Il est la terreur de tout le monde.

Je vous prie donc, M. le Gouverneur, de nous débarrasser de cet homme qui nous nuit grandement. Par ce moyen, tout mon territoire sera paisible et tranquille. »

Le ton de cette correspondance, plutôt insolite à l'égard du gouverneur, est tout à fait significatif. Dinah estime que son cousin doit être totalement évincé. « Nous débarrasser de cet homme... » On comprend bien qu'il ne s'agit pas là, pour lui, d'une formule creuse. Mais peut-il, dans sa contestation, aller au-delà ? Ne semblerait-il pas douter de la parole des Français au moment même où ceux-ci, l'invitant à l'Exposition universelle, lui donnent un gage éclatant et flatteur de leur considération ? Même si quelque crainte l'habite de voir Tocba profiter de son absence pour pousser ses avantages, il ne peut guère en faire état puisque le gouverneur a déjà trouvé la parade à cet éventuel argument : Dinah ayant toujours fait le plus grand éloge de Sayon, son frère cadet, son homme de confiance, son véritable second, celui-ci est tout désigné pour assurer l'intérim en son absence. Que répondre à cela ? Et comment résister à l'attrait d'être reçu en grande pompe par cette puissante nation qu'est la France ! Un tel geste n'est-il pas, aux yeux de tous, la consécration de sa puissance ? Il partira donc.

Dinah Salifou s'embarque pour l"Exposition Universelle àve Paris.

L'embarquement eut lieu vers la mi-juin. Une traversée en mer, pour qui n'a jamais fait tel voyage, apporte de multiples sensations — depuis un certain effroi devant l'immensité de l'eau qui bouge, jusqu'à cette paix qui envahit l'âme face à cette même immensité lorsque, tous vents tombés, la mer n'est plus qu'un grand miroir immobile sous le soleil.

On voit si bien Dinah durant cette traversée ! C'est tout autre chose que la valse légère des pirogues sur le Rio Nunez. Le puissant navire, dans le bruit sourd de ses machines, avance lentement, mais régulièrement, obstinément, en ligne bien droite. Il ira ainsi jusqu'au terme de sa course. Pas de rives verdoyantes, nul village au loin — simplement parfois, dans la brume de chaleur, une ligne grise, sur la droite : les côtes de l'Afrique, qui s'éloignent et bientôt disparaissent. Appuyé au bastingage Dinah contemple la mer, d'un bleu d'ardoise. Le drapeau tricolore des Français flotte à l'arrière du bateau. De la cheminée trapue une épaisse fumée noire s'échappe et s'étire dans l'air comme une chevelure, aussi noire que celle des filles de son pays.

Son pays ! Il en est maître et responsable depuis déjà de nombreuses lunes. Et voilà qu'il l'a laissé derrière lui... Pour un temps très court, c'est vrai. Mais n'est-ce pas tenter le destin ? Une scène lui revient en mémoire. Il s'en souvient comme si elle avait eu lieu la veille. La saison des pluies venait de commencer. Cette nuit-là, des trombes d'eau s'abattaient avec un bruit assourdissant sur Sokoboly. Rassemblés autour du vieux roi agonisant, lui-même, Tocba et les anciens étaient obligés de se pencher vers lui pour entendre ses dernières paroles à peine murmurées, entrecoupées de râles :

— Dinah, toi le premier-né de Makoumba, je ... t'ai choisi. Tu... as été un bon ministre. Tu seras ... un bon roi.

Les anciens avaient alors promis solennellement

— Nous l'assisterons de notre mieux et lui obéirons.

Seul Tocba était demeuré silencieux et, à la lueur des torches que tenaient les esclaves, Dinah avait surpris sur ses lèvres un sourire à peine esquissé, à la fois méprisant et narquois. Son cousin n'avait pas davantage desserré les dents au cours de la longue veillée funèbre, tandis que retentissaient les plaintes stridentes des pleureuses.

Oui, il se souvenait. Tocba s'était encore tenu à l'écart, avec la même expression maussade, le jour où le conseil des anciens l'avait proclamé roi, lui Dinah, devant les Nalous et les Bagas accourus de tous les villages. Il ne s'était pas non plus déridé lorsque les griots, selon la coutume, avaient chanté les mérites du fils de Makoumba. Plus tard il avait à peine goûté aux viandes succulentes, au riz, aux ignames, aux dattes fraîches et juteuses servis dans la cour du palais. Il avait été le premier à se retirer. Mais avant de partir Tocba s'était approché de lui et, d'une voix sourde, contenue, lui avait dit : « Je ne t'ai pas choisi. Je ne t'ai rien promis... »

Dinah soupire et se met à arpenter le pont. Dans le ciel, des mouettes passent comme des flèches. Il les ignore et se mord les lèvres : il n'a pas oublié les paroles de son cousin. En apparence pourtant il n'a à se plaindre de rien. Aucun deuil de famille, aucun malheur nouveau au cours de ces récentes années. Ses femmes lui ont donné des enfants beaux et vigoureux. Ses troupeaux se sont multipliés et, dans ses champs, ses récoltes sont abondantes. Les affaires avec les Blancs sont fructueuses. Tout cela grâce à la paix relative qui s'est instaurée sur tout le territoire. Mengua Sarah lui-même respecte le traité signé à bord du Goéland. Quant aux chefs de la région, ils jugent plus prudent de se tenir tranquilles puisque le roi bénéficie de l'appui des Français. Et Bokari, le plus redoutable d'entre eux, n'est plus.

C'est vrai que les Français l'estiment. La preuve en est qu'ils le convient à Paris pour leur grande exposition. D'ailleurs, M. le Gouverneur du Sénégal ne manque pas de se rendre chez lui lorsqu'il vient au Rio Nunez. Cependant Dinah préférerait qu'à Boké les commandants de cercle se succèdent moins rapidement. A peine s'est-il habitué à l'un d'eux qu'il repart. C'est même là, aujourd'hui, sa préoccupation principale. Le dernier venu est un certain Dr Lesquendieu. Il n'est pas antipathique et lui donne l'impression d'être plein de bonne volonté. Mais, connaissant mal la situation au Rio Nunez, il semble un peu perdu dans la complexité des rapports entre les chefs de la région. Tocba, profitant de cette circonstance, a intrigué de plus belle. Sa méthode lui a réussi puisque le commandant de cercle ne s'est pas du tout opposé, malgré les avis de Dinah, à ce que le peu recommandable cousin soit désigné comme chef de province, à Victoria. Pourquoi ? Sont-ils de connivence, lui et Tocba, pour quelque obscur dessein ? Toujours est-il que, depuis, l'audace de Tocba a dépassé les bornes. Il s'est emparé de tout ce qui lui plaisait et se gêne de moins en moins pour organiser des razzias sur les terres de ses voisins. Avant ce départ pour la France, ses victimes étaient de plus en plus nombreuses à venir à Sokoboly pour réclamer justice. S'il en a été ainsi, malgré la présence du roi, que va-t-il en être en son absence ? Toléré ainsi par le commandant français, que va pouvoir inventer Tocba ?

Durant toute la traversée, Dinah Salifou, malgré les aurores brillantes, les journées câlines et belles, les soirs aux somptueux crépuscules, garde à l'esprit cette inquiétude. Pourtant les officiers du bord sont pleins de prévenances à son égard. Ses épouses qui l'ont accompagné ne comprennent guère ses silences quand elles rient et battent des mains aux cabrioles du singe apprivoisé, mascotte des matelots.

Enfin apparaissent les côtes de France. On arrive en vue de Bordeaux, très grand port — encombré de navires, aux quais remplis de machines curieuses, wagons, grues, palans — auprès duquel les mouillages de Caniope, de Bel-Air, et même de Victoria paraissent minuscules gazelles à côté d'un éléphant. Les notables de la grande cité maritime se sont rassemblés tout près du débarcadère pour saluer Sa Majesté Dinah Salifou Ier sa famille et sa suite. On fait des discours, on échange présents et accolades devant les journalistes. Dans les rues les badauds applaudissent au passage du roi noir et la fanfare municipale joue en son honneur des marches militaires.

Mais tout cela n'est rien en comparaison de l'accueil que ces voyageurs exotiques reçoivent à Paris. La gare de Lyon disparaît sous les drapeaux et les banderoles. Des personnages chamarrés de galons et de décorations saluent gravement, tandis qu'en leur nom de joyeuses jeunes filles offrent des fleurs aux femmes du roi pour leur souhaiter la bienvenue. De nouveaux discours sont prononcés. Dehors, la foule lance des vivats. Le lendemain et les jours suivants l'enthousiasme des Parisiens ne fait que croître tant l'euphorie est maîtresse en ces heures de fête. Ils ne se lassent pas d'admirer ce roi africain, chaussé de bottines vernies, coiffé d'une calotte de velours noir autour de laquelle s'enroule un turban de soie blanche brodée d'or, enveloppé dans un burnous également noir, couvert de tresses dorées. Ils ont lu dans leurs journaux que c'était un disciple de Mohamed, un musulman. C'est pour cela qu'il est accompagné de plusieurs épouses. Les Parisiens s'attendrissent, les femmes surtout, sur ces jeunes reines aux rires et aux timidités de fillettes. Chacun remarque, à leurs côtés, le fils aîné du roi, Ibrahima, déjà grave et digne bien qu'il ait à peine douze ans. La foule écoute, ébahie, les griots frapper sur leurs balafons et pincer les cordes de leurs korahs.

Les hôtes venus d'Afrique ne sont pas moins émerveillés. Les épouses royales commentent sans fin les toilettes des Européennes. Elles séduisent tout le monde par leur grâce et leur gaieté. Elles apprennent avec une rapidité étonnante à traverser les chaussées sans avoir peur des omnibus à impériale, à effectuer des achats dans les magasins en montrant du doigt ce qu'elles désirent, à se servir d'une fourchette et d'un couteau à la manière des Blancs. Quant à Ibrahima, il se conduit en véritable prince et se montre aimable avec tous, sans jamais se laisser aller à d'inconvenantes familiarités. Il raffole surtout des gardes républicains qui, avec leur casque brillant au long panache noir, figurent dans toutes les cérémonies officielles, caracolant majestueusement sur leurs chevaux.

Pour Dinah, c'est la gloire ! Il se montre à toutes les réceptions, participe à des banquets et, surtout, rencontre les personnages les plus importants, ceux qui donnent des ordres au commandant de cercle du Rio Nunez et même à M. le Gouverneur du Sénégal. Il se promène aussi beaucoup. Tout souci semble l'avoir abandonné, à la grande joie de ses compagnes, quand il admire la prodigieuse tour de métal qui, au bord de la Seine, domine Paris. On dirait, pense-t-il, une girafe jamais vue, plantée là par quelque magicien, comme le sont ces forgerons d'Afrique aux recettes mystérieuses, créant armes et bijoux sans pareils.

Un jour, non retenu par les cérémonies officielles, le gouverneur des Rivières du Sud, présent à Paris lui aussi, vient trouver Dinah Salifou dans les appartements que le gouvernement de la République lui a réservés, pour toute la durée de son séjour, dans un luxueux hôtel de la rive gauche. Après les salutations d'usage, le Dr Bayol passe rapidement à l'objet de sa visite. Dès les premières paroles échangées, son air soucieux alerte le roi des Nalous. Selon le lieutenant-gouverneur, les nouvelles qui lui sont parvenues ne permettent pas de se féliciter de la situation au Rio Nunez. Loin de là ! Bien qu'il s'agisse d'informations plutôt confuses, il semble certain que, ici et là, on pille, on brûle, on massacre. Mais qui ?

— C'est sûrement Tocba, répond aussitôt Dinah. Mon frère Sayon n'a pas dû savoir l'intimider comme il fallait le faire. N'avais-je pas dit qu'on devait l'obliger, par tous les moyens, à se contenter de son rôle de chef sur le seul territoire de Caniope ? Au lieu de cela on lui a confié les terres du Bas-Nunez. Comme si l'expérience avec Bokari n'avait pas suffit. Maintenant Tocba se croit tout permis.

Dinah, pris de fureur, marche de long en large. De temps en temps il injurie et maudit son cousin dans sa langue maternelle. Le gouverneur laisse passer l'orage. Puis, lorsque Dinah, calmé enfin, a repris place en face de lui, il se met à lui parler posément, amicalement, comme ce Français sait le faire quand il veut apaiser et convaincre.

— Vous avez sans doute raison. Mais, pour l'instant, nous n'en avons pas confirmation. Les informations ne se recoupent pas parfaitement. On parle d'une guerre dans le haut du pays et non pas chez les Nalous. Est-ce Tocba le responsable ? Nous n'en savons rien. Si je suis venu aujourd'hui vous voir, c'est pour vous mettre au courant, car il me semble que vous seul pouvez reprendre les choses en main. Je sais que vous vous plaisez beaucoup à Paris. Mais les cérémonies, les réceptions les plus importantes sont terminées...

Dinah Salifou interrompt brutalement son interlocuteur :

— Oui, je me plais ici. Vous autres Français, vous savez flatter quand il le faut ceux qui vous sont utiles. C'est vous qui avez insisté pour que je vienne dans votre capitale. J'ai été tenté, c'est vrai. Mais vous savez parfaitement, je vous l'ai dit, que je voyais là une erreur. Je suis certain que plus tôt je rentrerai là-bas, et mieux ce sera. S'il n'est pas trop tard !

Le Dr Bayol ne peut décemment reconnaître l'erreur dénoncée par son hôte, et dont il s'est rendu coupable. Mais il se dit, en lui-même, qu'une faute a bien été commise. Et tout cela pour satisfaire à des besoins de prestige. De toute façon, Dinah a vu juste: il n'y a pas de temps à perdre. Il enchaîne :

— Je vais donner immédiatement des instructions pour que le premier navire en partance pour le Sénégal vous réserve le passage, pour vous et toute votre suite. En échange, je vous demanderai de me faire savoir dès que possible quelle situation vous aurez trouvée et les dispositions que vous estimerez devoir prendre. Nous avons signé un traité d'assistance. Vous pouvez donc compter sur moi pour toute l'aide qui vous sera nécessaire en vue de rétablir la concorde et, s'il le faut, mettre les coupables hors d'état de nuire.

Le retour du roi ne se fit pas dans l'immédiat. Les courriers pour l'Afrique n'étaient certes pas quotidiens. L'attente de son prochain départ le rongeait comme une sorte de cancer à l'idée de tout ce qui pouvait arriver encore dans son pays. L'éblouissement où l'avaient plongé les fastes de l'Exposition universelle s'estompait de plus en plus dans le brouillard de ses anxiétés, de ses inquiétudes. Les témoignages d'amitié, de considération qu'on lui avait prodigués, l'évidente volonté — de la part des autorités officielles — de mettre en valeur sa majesté royale ne flattaient plus guère son amour-propre, tant il était obsédé par la fragilité de son pouvoir, exalté ici, mais terriblement menacé là-bas. Les seuls moments de satisfaction, maintenant, étaient ceux où quelque compagnon lui signalait les échos qui paraissaient dans la presse le concernant.

Présent au Roi Dinah Salifou,

Dans la matinée d'hier, le shah a fait envoyer au roi Dinah Salifou un superbe sabre constellé de diamants et de pierreries. Il a été remis au roi par M. de Balloy et le prince Mirza, aide de camp du shah.

Cet entrefilet, paru un matin dans le Petit Parisien, l'avait comblé d'aise — plus peut-être que le somptueux cadeau lui-même. Voir son nom imprimé dans ce journal lu par des milliers et des milliers de personnes le réjouissait, le réconfortait. La foule parisienne avait admiré la prodigieuse richesse des équipages du souverain perse lors du cortège qui traversait les quartiers de la capitale. Comparé à la petite royauté du Rio Nunez, l'empire du shah était immense, immense. Mais le shah et lui étaient musulmans. Ils étaient tous deux disciples du Prophète, frères en Islam. Et tout le monde savait maintenant que ce grand roi l'avait traité en ami.

Les aléas des traversées en mer firent que Dinah Salifou retrouva — au cours de son escale à Saint-Louis du Sénégal le Dr Bayol, qui devait bientôt gagner Conakry, avec le titre de gouverneur des Rivières du Sud. A son arrivée dans la noble capitale sénégalaise, une mauvaise surprise guettait le roi des Nalous. Mais était-ce une surprise ? Une lettre l'attendait, d'un de ses familiers les plus sûrs, confirmant les rumeurs dont, à Paris, on lui avait déjà fait part. Tout allait mal au Rio Nunez. Tout allait de plus en plus mal, par la faute du seul Tocba.

Avant de reprendre la mer, s'appuyant sur ces révélations, Dinah insiste de toutes ses forces auprès du nouveau gouverneur pour qu'il vienne lui-même l'aider à remettre de l'ordre dans le pays. Le Dr Bayol promet. Cependant, dit-il, il doit se rendre auparavant à Porto Novo, au Dahomey, ville sous protectorat de la France. De là, il rejoindra son nouveau poste. Que Dinah rentre au Rio Nunez et lui écrive aussitôt, à Conakry, pour lui décrire comment, en vérité, se présente la situation. Dès réception de cette missive, le gouverneur verra quelles mesures prendre. Le chef des Nalous n'est guère satisfait de ces atermoiements. Il ne peut cependant que s'incliner et, encore une fois, faire néanmoins confiance aux Français qui lui doivent assistance.

Voici Dinah de retour à Sokoboly. Quel gâchis ! Tout ce qu'il apprend, par son frère Sayon, dépasse ce qu'il craignait. Ses pressentiments ne l'avaient pas trompé, mais ils étaient bien en deçà de la réalité. En fait la région est plongée dans une confusion pratiquement indescriptible. Tocba s'est dépensé partout comme un insensé au cours de son absence. Il ne s'est pas conduit en guerrier mais en véritable pillard, entraînant avec lui des hommes cupides et cruels. Ses bandes armées se sont attaquées à des paysans sans défense, volant leurs troupeaux, saccageant les récoltes. Depuis, la terreur règne le long du fleuve. Le peuple nalou s'est senti abandonné.

C'est ce qui affecte le plus Dinah Salifou. Il comprend qu'on ne lui pardonne pas d'avoir quitté le pays ; il l'a, en quelque sorte, livré à ce forcené. Les anciens surtout lui en tiennent rigueur. Mais, ce qui le trouble plus encore, c'est le reproche muet qu'il lit dans les yeux de ses proches comme dans ceux du plus humble de ses sujets. Son frère même, s'il n'ose blâmer ouvertement son aîné, ne lui a pas réservé l'accueil affectueux qu'il attendait. Lui, si gai, si spontané d'ordinaire, est souvent d'humeur sombre, comme si le poids des responsabilités avait porté un coup fatal à son insouciance.

Oui, le cousin ambitieux se conduit de plus en plus en rival déclaré. Il est plus que temps de le mettre au pas car il est prouvé que parfois, chez les Nalous, le pouvoir — en dépit des coutumes — appartient à qui sait le prendre. Mais, aux yeux de Dinah, la situation n'est pas seulement préoccupante pour le maintien de son autorité. Tocba en effet ne s'est pas contenté de spolier les paysans, de supplanter certains chefs de village : il a exposé le peuple nalou tout entier à de menaçantes représailles en attaquant, au nord, Bourang, le chef des Tanda, et cela au mépris de la règle établie, c'est-à-dire sans avoir envoyé au préalable les kolas rouges... Aussi, quand il a envahi le territoire de Bourang, l'effet de surprise a joué en sa faveur. Il n'a eu aucun mal à piller, impunément, plusieurs villages et à emmener des prisonniers.

Or que dit-on dans le pays ? Tocba, parait-il, répète à qui veut l'entendre qu'il a agi sur les instructions que lui aurait données le roi avant son départ pour la France, alors que lui, Tocba, s'il avait été le maître des Nalous, n'aurait eu de cesse au contraire qu'un traité soit signé avec Bourang pour la paix et la bonne entente entre leurs deux peuples.

Ainsi donc Dinah aurait beau, même sur le Coran, attesté sa bonne foi, le mal est fait. Plus que jamais le temps presse. Il ne faut pas laisser s'accréditer cette rumeur selon laquelle il aurait été lui-même l'inspirateur des troubles survenus en son absence.

Heureusement le Dr Bayol, de retour à Conakry, semble avoir pris très au sérieux l'affaire du Rio Nunez. Avant même d'avoir reçu des nouvelles de Dinah Salifou, il lui écrit pour le presser de lui donner les informations qu'il attend. Cela devient d'autant plus urgent qu'il a eu communication, de la part du commandant de cercle de Boké, de nouvelles fort alarmantes au sujet de « gens du Foréah » qui menacent d'envahir le Rio Nunez.

Relancé par cette intervention du gouverneur, Dinah, au début de décembre, obtempère. Dieu, que Paris est loin! Il écrit donc au Dr Bayol. Ce qui ressort de cette missive, c'est, avant tout, l'obsession créée chez Dinah par son terrible cousin.

« Gloire à Dieu

De la part de Dinah Salifou, roi des Nalous, à M. Bayol, gouverneur des Rivières du Sud, à Conakry.

Je viens vous informer que j'ai reçu votre lettre, j'ai entendu son contenu, je sais par là que vous ne m'avez pas oublié, que vous vous souvenez encore de moi.

J'ai entendu par cette lettre que vous me parlez des gens du Foréah qui viennent faire la guerre dans le Rio Nunez et qu'ils sont venus même piller jusqu'auprès du poste de Boké, à Baralandé. Et vous me dites que je ne dois pas rester à regarder ces choses, que je dois veiller et empêcher cela. Je vous annonce que tout cela, c'est la faute de Tocba, et je viens vous rappeler ce que je vous avais dit à mon retour de France et que nous nous sommes, trouvés à Saint-Louis. Je vous avais dit que j'ai reçu une lettre de chez moi m'annonçant que Tocba a bouleversé tout le pays pendant mon absence : il a pillé les badolos (cultivateurs) et leur a fait un grand tort, il a même pris parmi eux des hommes libres qu'il a vendus, il en a tué trois sans ordre ni justice.

Vous m'aviez répondu que vous partiez pour Porto Novo et que, quand je serai de retour au Rio Nunez, de voir si le contenu de la lettre est vrai et de vous l'écrire. A mon arrivée au Rio Nunez, j'ai trouvé que le tout était vrai, c'est pour cela que je vous écris cette lettre et vous demande de m'aider sur Tocba, car il veut bouleverser le pays et cherche à me trahir.

Le jour que le Gouvernement français m'a nommé roi des Nalous, on m'avait dit que tout ce qui me nuira dans mes Etats, de le prévenir. Je vous écris alors pour vous annoncer que Tocba me nuit et cherche à me trahir.

Fait au Rio Nunez, le 1er décembre 1889. »

On le voit, Dinah Salifou apporte au gouverneur confirmation de tout ce qu'il lui a déjà dit. Au reproche qui lui est fait, à propos des pillards venus du Foréah, de « rester à regarder ces choses », il ne répond pas directement. Ou, plutôt, il en profite pour rechercher l'appui des Français contre son cousin : « Je vous annonce que tout cela, c'est la faute de Tocba. »

Cependant, si l'on se réfère à la lettre du gouverneur, il semble bien que celui-ci est plus préoccupé par la situation générale que par les incartades de Tocba. Sans innocenter Dinah de tout artifice, on peut penser qu'il prit conscience de cela assez rapidement, ce qui lui aurait donné l'idée de provoquer une séance de réconciliation avec les uns et les autres pour lutter contre le péril extérieur. Il espérait, on le verra, confondre Tocba, à cette occasion, devant les Français. Si sa tentative échouait il serait toujours temps, ensuite, de régler son compte à ce trublion si, d'aventure, il persistait dans ses tortueuses machinations.

D'où la lettre de Dinah à l'administrateur du cercle, suggérant qu'une rencontre — véritable confrontation — ait lieu en présence du commandant, celui-ci faisant office d'arbitre entre les parties. A la vérité, en lisant attentivement la lettre du roi à l'administrateur, on s'aperçoit que, sous couleur de réconciliation, celui-ci comptait bien attirer Tocba dans un piège, se faisant fort de démontrer sa culpabilité. La réconciliation se ferait entre Landouman, Tandas et Nalous en sacrifiant le principal responsable de tous les troubles récents et en l'éliminant enfin définitivement.

La lettre de Dinah Salifou au Dr. Lesquendieu se termine ainsi :

« A mon retour de France, j'ai trouvé que Tocba a bouleversé tout le pays. ( ... ) Comme vous êtes l'administrateur ici et que vous représentez le gouverneur, je vous demande de faire venir Tocba et les notables du pays et de dire à Sarah de venir aussi, ainsi que Bourang, chef de Tanda; nous viendrons tous au poste pour régler cette affaire, et celui qui a le tort vous l'enverrez à Saint-Louis, car, en quittant le pays pour me rendre en France, le pays était tranquille, et à mon retour j'ai trouvé que Tocba avait tout bouleversé et je ne sais celui qui a donné l'ordre de faire la guerre.

En l'envoyant à Saint-Louis, le gouverneur le lui demandera.

Fait à Sokoboly, le 10 décembre 1889. »

Quelle qu'ait été l'intention secrète de Dinah — que d'ailleurs il ne dissimule pas au Dr Lesquendieu — on ne pouvait contester le bien-fondé de son initiative. Il ne restait pas à « regarder ces choses ». Il veillait.

Ce ne serait pas la première fois que des antagonistes irréductibles en viendraient à composition. Le préjugé de faveur dont bénéficie Dinah devrait peser dans la balance. Bon gré mal gré, le chef des Landouman et celui des Tandas, comme Tocba, seraient amenés à signer un nouveau pacte pour la cessation des combats. Puisque son cousin relève de son autorité, le roi des Nalous pourrait ensuite prendre toute initiative contre lui en cas de manquement à la parole donnée.