Arc, flèche et carquois garni

Lance et protège-pointe

Académie des Sciences d'Outre-Mer. Paris. 1984. 380 p.

Les produits de cueillette sont de deux sortes : ceux destinés à l'habillement et ceux destinés à l'alimentation. A vrai dire, seuls ces derniers sont utilisés par les forestiers actuels.

Leurs ancêtres se seraient habillés successivement de feuilles, puis de peaux de bête, puis de pagnes en écorce avant d'adopter le coton.

Les produits de cueillette destinés à l'alimentation sont d'origine animale ou végétale.

Parmi les premiers, notons les chenilles que l'on mange grillées et qui paraît-il constituent un vrai régal de gourmet ! (au fait, nous mangeons bien des huîtres et des escargots qui ne sont pas moins répugnants d'aspect que des chenilles, tout est habitude). Ces chenilles font l'objet d'un véritable commerce ; on en trouve sur tous les marchés et nous avons vu des femmes du canton du Saouro faire six jours de marche aller et retour pour vendre cent francs de chenilles grillées sur le marché de Man en Côte d'Ivoire.

Notons encore les éphémères que les Kpellé chassent à la torche les soirs d'orage où elles sont très nombreuses et que les femmes ramassent dans des paniers pour les faire frire à l'huile de palme le lendemain.

Mais les produits de cueillette les plus importants sont d'origine végétale : condiments, bangui (ou Lo), régimes de palme, ignames sauvages.

Les principaux condiments sont le gingembre, le girofle et le piment, que l'on trouve en forêt.

L'homme coupe la liane de façon à la faire mourir, lorsqu'elle sèche, le gingembre tombe, l'homme et la femme vont alors le ramasser le matin de bonne heure.

Pour les clous de girofle, l'homme monte à l'arbre, coupe et la femme ramasse.

Le piment est ramassé par les femmes seules. Ces divers condiments seront utilisés pour la confection des sauces qui accompagnent le riz ou les ignames.

Les ignames sauvages sont de deux sortes : celle que l'on appelle Sé et qui est très douce, est ramassée par les enfants et les femmes en saison sèche, tandis que celle que l'on nomme Yo et dont la plante est garnie d'épines, est ramassée par l'homme en hivernage.

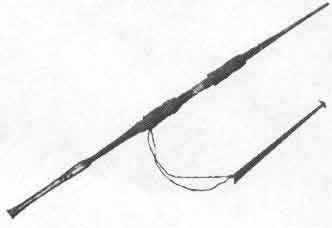

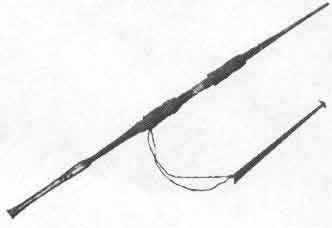

Les régimes de palme dont on fait l'huile du même nom sont cueillis sur l'arbre par l'homme ou ramassés à terre. Pour monter au palmier à huile (eloeis guineensis) le Kpellé prend le Bâ, sorte de cerceau en rotin présentant un rétrécissement au tiers de son diamètre, qui le sépare en deux parties, l'une la plus large, entourant l'arbre, l'autre entourant l'homme qui monte par saccades en s'appuyant des pieds sur le tronc et en lançant le Bâ plus haut. On conçoit que les accidents ne soient pas rares. Au Bâ sont attachés par une corde un coupe-coupe et une sorte de lance, ou g'bé, formée d'un bâton terminé par un triangle de métal à base coupante. Lorsque l'homme est parvenu au sommet du palmier il tire à lui coupe-coupe et lance, se sert de l'un pour couper les palmes qui le gênent et de l'autre pour détacher le régime qui tombera au pied de l'arbre. Il ne reste plus qu'à descendre et rapporter le régime au village sur sa tête en croquant quelques noix dont le Kpellé est aussi friand que le rat. Avec la pulpe des fruits des régimes on fera l'huile de palme et les amandes ou palmistes donneront une autre huile ou seront vendues aux traitants sur les marchés.

Les Kpellé m'en voudraient si je parlais des produits de cueillette en omettant celui qui leur est si cher, le Lô, que nous appelons Bangui par déformation du malinké (Bandyi : eau du palmier Ban). Le palmier Ban, providence des gens de forêt car il fournit non seulement sa sève mais aussi les nervures de ses palmes dont les usages sont multiples, pousse près des points d'eau. Le Kpellé appuie contre lui une barre de bois fixée à l'arbre par des lianes et qui servira d'échelle. Au sommet du palmier une encoche est pratiquée et sous celle-ci est fixé un canari. Arrivé à cet endroit l'homme s'attache à l'arbre et tire à lui la calebasse en forme de gourde qu'il a laissée à terre mais qui est reliée au sommet du palmier par une corde. Il attache cette gourde à un morceau de bois fiché dans l'arbre. Avec une feuille enroulée sur elle-même il confectionne un entonnoir dont la pointe est introduite dans l'orifice de la gourde et à l'aide d'une petite calebasse, il verse le contenu du canari dans la gourde.

L'opération est répétée deux fois par jour, le matin et le soir. Bu frais le Lô est assez agréable au goût et désaltérant, mais il fermente rapidement et devient alors très piquant. Il faut d'ailleurs être vrai connaisseur pour apprécier les différents crus (car il y en a). Il existe aussi le vin de palme tiré de l'éloeis d'une façon semblable. Chacun a ses partisans.

La chasse est une occupation secondaire mais très répandue. Il n'y a pas d'homme qui soit chasseur de profession. Dans ce pays où le bétail est rare et rarement abattu, l'homme a besoin de cet appoint de nourriture carnée. En outre la chasse, surtout lorsqu'elle se fait en groupe ou au piège, a pour but la destruction des animaux nuisibles qui déciment les troupeaux (panthères) ou saccagent les champs (phacochères).

Il n'y a pas de droits de chasse à proprement parler: tout homme peut chasser sans avoir de comptes à rendre à personne. Il n'y a pas non plus de sociétés de chasse (à l'exception d'une société d'un caractère spécial que nous verrons plus loin : les hommes panthères), mais il existe des maîtres ès chasse qui enseignent des apprentis. Des liens se maintiennent entre eux après l'apprentissage.

Le maître, c'est le chasseur chevronné qui initie les néophytes aux secrets de la chasse moyennant rétribution. Ces secrets sont de deux sortes : magique(ou considérés comme tels) et techniques.

L'initiation aux secrets dits magiques consiste en la révélation des recettes de fabrication des « médicaments » et de leur usage : principalement la confection d'une décoction de plantes avec laquelle le chasseur doit se laver avant de chasser. En réalité ces plantes sont habilement choisies pour leur propriété de détruire l'odeur humaine. C'est pourquoi nous n'attribuons qu'une apparence de magie à ces recettes qu'en vérité on pourrait classer parmi celles relatives à la technique de la chasse. Ces plantes sont : le gaga néné, petite herbe qui pousse au bord des marigots, les feuilles du Sélila, arbuste de la forêt, les feuilles du Tégué Téguéla, arbre que l'on trouve souvent aux environs des villages. On choisit les feuilles nouvellement tombées dans l'eau puis on les fait macérer. Le chasseur se lave avec la décoction et se frotte les mains avec les feuilles en disant : « Nous ne voulons pas que nos mains soient toujours sèches » (ce qui signifie: nous ne voulons pas manquer indéfiniment le gibier).

Le maître apprend aussi à l'élève les différents interdits et lui donne le gris-gris. Le meilleur gris-gris de chasse consiste en une coquille d'escargot. Cet animal étant censé avoir pour totem l'huile de palmiste, le chasseur qui va piéger ne doit pas manger de cuisine à l'huile de palmiste ou si cela lui arrive par mégarde, il devra pour se purifier se laver les mains à l'eau chaude.

Ce gris-gris réclame également des sacrifices et plus les poulets égorgés seront gros, plus les animaux tués à la chasse le seront. Enfin le maître apprend à son élève à confectionner les pièges, à dresser les chiens, à pister le gibier, en un mot toute la technique de la chasse.

L'apprentissage est relativement bon marché : avec dix colas on demande au maître de bien vouloir vous prendre parmi ses élèves et s'il accepte vous dites à votre famille d'envoyer deux poulets blancs et une natte qui représentent spécialement le prix du gris-gris. Cependant une fois l'apprentissage terminé l'élève, d'aussi loin qu'il se trouve, doit envoyer au maître le cou de chaque animal qu'il tue.

Pour devenir Maître, le chasseur doit avoir tué des animaux dangereux panthère, buffle, éléphant et non pas seulement de simples biches.

Pour la chasse, Kpellé et Manon revêtent un costume spécial de deux pièces une culotte descendant jusqu'aux genoux et une veste à manches longues boutonnée devant. La coiffure rappelle le bonnet de police des soldats du premier Empire. Le tout est en coton et de couleur foncée, gris ou noir : la couleur pour aider à la dissimulation, la longueur pour parer aux égratignures étant donné que le chasseur doit pouvoir poursuivre la bête en tout terrain.

L'équipement est complété parfois par des chaussons et des gants confectionnés avec la peau d'un animal (biche en général).

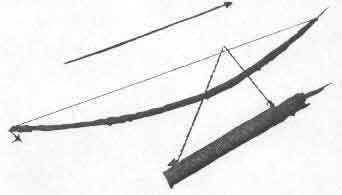

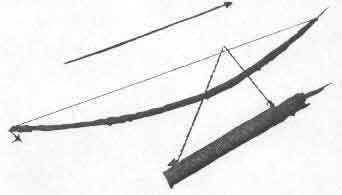

Arc, flèche et carquois garni |

Lance et protège-pointe |

Les armes sont de deux sortes : autochtones ou d'importation plus ou moins récente. Un trait commun cependant : les gris-gris qui y sont attachés ainsi que le sang de poulet et l'huile de palme qui enduisent certaines parties.

Parmi les premières il faut retenir l'arc et les flèches. L'arc est fait d'un bois appelé guéné, arbre poussant spécialement sur les terrains en pente. La corde est de rotin et s'attache aux extrémités par des nœuds. Parfois à une extrémité on trouve deux noeuds distants de quinze à vingt centimètres et qui correspondent l'un à la position tendue de l'arc, l'autre à la position de repos. L'une des extrémités est munie d'une pointe en fer assez forte et longue de dix à vingt centimètres qui permet à l'arc de se transformer en une sorte de lance au cas où l'animal chargerait.

On reconnaît le chasseur chevronné à son arc sur lequel il a enfilé la peau des pattes de biches qu'il a tuées et qui lui font comme un fourreau.

Les flèches sont en bois de Sili : celles destinées au gros gibier sont terminées par une pointe en fer tandis que celles destinées aux oiseaux sont faites d'un bois plus léger effilé à une extrémité et empenné de petites plumes d'oiseau ou d'une feuille sèche à l'autre. La flèche est parfois empoisonnée. Le poison est fabriqué avec l'écorce des arbres Dogho et Gla Tougo Oulou, les racines du Klané et du piment. On met le tout à bouillir dans un canari jusqu'à épaississement ; lorsque le poison a une consistance pâteuse, avec un pinceau on enduit la flèche à l'endroit où à l'aide d'un couteau on a pratiqué des encoches. Lorsque la flèche pénétrera dans le corps de l'animal, même si elle tombe aussitôt après, elle laissera des échardes empoisonnées qui provoqueront sa mort. A partir du moment où le poison est prêt, toutes relations sexuelles sont interdites au chasseur.

La pénurie de poudre, la rareté des fusils de traite et modernes, le prix élevé des cartouches, avaient donné pendant la guerre un regain de faveur à l'arc et il est possible que cette arme subsiste longtemps.

N'oublions pas l'auxiliaire du chasseur, le chien, genre de fox à poils roux et blancs, museau et oreilles pointus, famélique, aboyeur et peureux que l'on trouve dans chaque village. Le dressage se fait en trois temps : les enfants le mènent d'abord dans le riz à mi-hauteur où il s'exerce contre les rats palmistes, une clochette attachée au cou. Puis il se joint à des chiens expérimentés et participe avec eux à des chasses variées. Enfin il chasse seul.

La chasse se fait de plusieurs manières :

Il n'y a pas grand chose à dire sur la chasse à vue sinon qu'elle se pratique en tout temps mais spécialement pendant l'hivernage car les feuilles mouillées ne craquent pas sous les pas. Les principaux animaux que l'on chasse sont : la biche ( mina — biche cochon — biche lièvre), le phacochère, le singe, le rat palmiste, la panthère lorsqu'elle s'approche trop des villages et vient y voler des boeufs et des moutons ce qui se produit souvent à la saison sèche. Pour que la chasse soit bonne il est de bon ton d'offrir un poulet à l'esprit des anciens chasseurs, le sang servira à enduire le fusil auquel on collera quelques plumes. Une partie de la viande est vendue, l'autre est fumée puis plongée cinq jours dans l'huile de palme et mise en réserve. Les chasseurs se réunissent pour manger ensemble la tête, les pattes et les abats. Le cou est envoyé au maître du chasseur qui a tué la bête. La peau peut servir à confectionner des gants et des chaussures.

Pour l'embuscade, le chasseur profite des particularités physiques du sol. Les lieux propices sont : les marigots où viennent boire les bêtes surtout en saison sèche, les affleurements de sel que vont lécher les animaux, l'ombre des arbres Bara et Loko g'boro dont les fleurs sont fort appréciées des biches.

Le chasseur se couche à terre derrière un paravent de feuilles ou dans un hamac suspendu aux branches d'un arbre. Il n'a plus qu'à attendre et tirer a coup sûr.

D'autres fois il sera prévenu par un cultivateur que les phacochères ont mangé le manioc de tel champ. Il repère alors la direction de marche, la contourne et va se poster sur le passage probable du troupeau ; il essaye de les surprendre au repos vers midi dans un endroit ombreux.

La chasse en groupe n'est pas très fréquente par suite des dangers qu'elle comporte : la forêt et le sous-bois épais rendent la visibilité précaire et provoquent de nombreux accidents. C'est pourquoi certaines précautions sont prises : il est par exemple interdit de tirer si l'on ne voit pas la tête et les quatre pattes de la bête.

La chasse en groupe est improvisée ou préparée. Dans le premier cas, c'est un chasseur qui apercevant un animal frappe d'une baguette un instrument formé d'une bûche creuse et présentant une ouverture longitudinale. La cadence à laquelle il frappe indique l'animal dont il s'agit : phacochère, biche, panthère. En entendant ce signal les chasseurs accourent et se lancent à la poursuite de l'animal. Parfois c'est une véritable battue qui est organisée. Elle est dirigée par un chef qui est le plus grand chasseur du village. Elle comprend deux groupes : les chiens et leurs maîtres d'une part, les chasseurs d'autre part.

Avant la chasse, le chef consulte le devin pour savoir quand la commencer et à quel endroit. Chaque chasseur doit apporter une noix de cola, on les entasse toutes sur une natte et un homme joue d'une sorte de guitare au-dessus de ces noix qui sont ensuite consommées. On termine par le sacrifice des poulets puis on part en chasse en emportant la nourriture des chiens qui consiste en manioc bouilli : celle-ci leur sera distribuée une heure après le début de la chasse.

En pays Kissi, le chasseur individuel doit également faire un sacrifice sur un autel constitué par une pierre à l'intérieur de sa case, un arbre en bordure de piste à la sortie du village ou à une croisée de chemins. « Au départ le chasseur ouvre une noix de cola, en croque la moitié, crache le jus sur l'autel en informant ses prédécesseurs de unts de son départ et en leur demandant une chasse fructueuse : il promet en ce cas une part du gibier. Au retour il s'arrêtera un instant devant l'autel pour rendre compte de son expédition ; il n'omettra pas de déposer au pied de l'arbre ou sur la pierre un morceau de foie de l'animal abattu, part des morts sans l'assentiment ni le concours desquels le chasseur serait rentré les mains vides » 7.

Les propriétaires des chiens se mettent en ligne avec leurs bêtes tandis que les chasseurs s'embusquent face à eux en formant un vaste arc de cercle. Les chiens s'avancent rabattant le gibier vers les chasseurs qui ne doivent tirer qu'à bon escient.

Le principe est que le chasseur est possesseur de la bête tuée par lui, compte tenu des parts coutumières. Ainsi Pépé Da Olo Delamou tue une biche : la bête lui appartient moins une épaule qui va de droit au chef de la chasse, la tête et deux pattes qui vont au propriétaire du chien qui a levé l'animal (si le chien n'a rien levé de toute la partie de chasse le propriétaire n'a droit à rien. Par contre chaque chasseur malheureux a droit à une épaule prélevée sur le total de la chasse).

Chez les Kpellé du sud il existe un autre genre de chasse : un filet est tendu dans la forêt, chiens et chasseurs forment un demi-cercle qui en se rétrécissant jette le gibier dans les mailles du filet où il est abattu à coup de sabre et de coupe-coupe.

Le piégeage est effectué soit individuellement pour un profit personnel (rat, écureuil, singe, biche), soit dans l'intérêt général (panthère).

D'un autre point de vue plus technique on peut distinguer les pièges à lacet, les pièges à capture vivante, les pièges à écrasement. D'une manière générale ces deux dernières sortes correspondent au piégeage dans l'intérêt général et sont presque uniquement destinés à la destruction des fauves.

Le système du piège à biche est fort simple : le chasseur reconnaît une coulée à travers les fourrés ; à l'entrée de celle-ci il place un noeud coulant dont une extrémité est attachée à une branche flexible solidement plantée en terre à deux mètres de là. Un petit morceau de bois attaché à la corde maintient la branche courbée en se plaçant sous une branche voisine plus basse. Lorsque l'animal emprunte son chemin habituel, il passe la tête dans le nœud coulant et en avançant déplace le morceau de bois, la branche libérée peut alors se relever et les efforts que fait la biche n'ont d'autre conséquence que de resserrer le nœud.

Le piège à rat, à singe ou à écureuil est plus compliqué bien que le principe en soit le même.

Entre deux arbres et à un mètre du sol environ, est disposée horizontalement une grosse branche droite. En son milieu on place une sorte de guichet en fibres tressées, muni d'une ouverture juste à la dimension de l'animal. Epousant les contours de cette fenêtre, un noeud coulant est relié par son extrémité à une branche solidement plantée à quelque distance. Cette branche est maintenue courbée par une cheville de bois tenant à la corde et disposée horizontalement en travers du guichet. Le tout, guichet, nœud coulant, branche flexible, cheville, se trouve dans un même plan perpendiculaire à la grosse branche horizontale. Le rat palmiste voulant aller d'un arbre à l'autre (on les a choisis suffisamment éloignés et on a pris soin de débroussailler le chemin entre eux) emprunte celle-ci, veut passer à travers l'ouverture du guichet, déplace la cheville, la branche courbée peut alors se relever et le noeud coulant fait son office.

Les pièges à capture vivante et ceux à écrasement intéressent la panthère. On construit une cage parallélépipédique en rondins, partagée en deux par une cloison intérieure. L'une des petites faces est constituée par une porte mobile sur le sommet de laquelle est placée une grosse pierre. Un bâton que la panthère fera sauter en entrant, maintient la porte levée. L'appât consiste en une chèvre ou un mouton que l'on introduit par une porte latérale soigneusement refermée, dans la deuxième partie de la cage. Pour atteindre sa proie la panthère n'a d'autre ressource, croit-elle, que d'entrer dans le piège. Ce faisant elle déplace le bâton qui soutient la porte et celle-ci retombe derrière elle. Elle se trouve alors prisonnière sans que chèvre ou mouton aient eu à souffrir. Elle sera achevée le lendemain à coups de fusil par les chasseurs du village.

Le piège à écrasement est construit dans une dérivation du chemin, la panthère déplace aussi un bâton mais au lieu de laisser retomber derrière elle une porte, elle déclenche la chute d'une charge de bois qui l'écrase.

Nous voulons parler maintenant d'une société de chasse d'un genre tout spécial et dont on connaît vraiment peu de choses : la société des hommes-panthères qui comme son nom l'indique est celle des individus ayant la faculté de se muer en panthères.

La panthère est l'animal royal, la peau en revient obligatoirement au chef. On a même dit que tous les chefs faisaient partie de la société. Lorsqu'une panthère est tuée elle est apportée processionnellement au village, la tête dans un sac pour que les femmes ne la voient pas. Cette vue risquerait de faire avorter les femmes enceintes ou de les faire accoucher d'un monstre.

Lorsqu'un enfant se développe d'une façon anormale on va trouver le devin qui parfois déclare que l'enfant possède une nature d'homme-panthère et qu'il le faut confier à la société. Les membres de celle-ci le lavent alors avec une décoction spéciale et lui font prendre un « médicament» qui assurera à l'enfant un développement normal mais il appartient désormais corps et âme à la confrérie.

On peut aussi entrer d'une autre manière dans cette société, il suffit de tomber à l'improviste dans une réunion d'hommes-panthères et de surprendre leurs secrets, on est alors initié de gré ou de force.

Les hommes-panthères ne s'attaquent pas qu'aux humains, ils s'en prennent aussi au bétail. Leurs mains sont armées de griffes fabriquées par le forgeron et d'une sorte de poignard à trois lames pour dépecer les victimes.

Ils opèrent parfois de la façon suivante pour ne pas être pris ; un compère crie: la panthère ! tous les gens se réfugient sur ses indications dans un coin du village opposé à celui où les hommes-panthères doivent opérer et ils le font alors en toute tranquillité.

On ne sait presque rien sur cette société mais de temps à autre elle se manifeste et il faudrait soigneusement collectionner les faits contrôlés pour connaître un jour la vérité. Nous en livrons deux :

En 1920 au village de Galaye dans le canton du Niékolé, des individus disparaissent trop fréquemment et on retrouve les cadavres portant les marques des griffes et des dents de panthère, mais seuls le coeur et le foie manquaient. On se trouvait donc en présence non pas des méfaits d'une panthère mais des crimes de la société des hommes-panthères. Le chef du village en question fit venir un grand Zohomou du Libéria pour trouver les coupables. Toute la population fut rassemblée et le Zohomou se mit à jouer d'un instrument formé d'un tronc d'arbre creux présentant une fente longitudinale sur les lèvres de laquelle on frappe avec des bâtons. Les hommes-panthères qui se trouvaient dans l'assemblée ne purent s'empêcher de danser, ils furent huit à se révéler et tous furent décapités. Etaient-ils bien tous des coupables ? Il est permis de penser que la fraude soit aisée. Il est difficile de procéder à cette épreuve en dehors du chef de canton et comme celui-ci est réputé faire partie de la société dans la majorité des cas…

Un compère peut se mettre à danser comme poussé par une force irrésistible. On arrête alors l'épreuve en le sommant de dénoncer ses complices : il désigne des innocents et le chef trouve aisément le moyen de faire échapper le compère au supplice. Aussi avant de commencer l'épreuve on prend parfois la précaution de faire absorber un « médicament » au Zohomou en le faisant jurer sur les gris-gris

« Si je laisse punir des innocents, que le gris-gris me prenne ».

Nous avons vu également que la société du Togba avait pour mission de protéger le village contre les entreprises des hommes-panthères, de découvrir ceux-ci et de les rendre inoffensifs.

Dans d'autres cas la transformation de l'homme en panthère est censée être totale. Il ne s'agit plus alors de déguisement mais d'une mutation provisoire. En novembre 1946 nous avons eu à mener une enquête dans un tel cas: près de Yomou dans le canton du Boo, un homme va à la chasse en compagnie d'un cousin, ils se séparent pour traquer une biche. L'un d'eux arrive dans une clairière, voit une panthère, tire, s'approche et trouve le corps de son camarade. Ceci se passait en plein jour, dans une clairière, vingt mètres séparaient la victime du chasseur. Celui-ci paraissait parfaitement sain d'esprit, l'examen de la vue révéla qu'il avait dix dixièmes des deux yeux et il ne voulut jamais démordre qu'il avait vu une panthère sans toutefois donner l'explication du phénomène. L'enquête révéla qu'il n'existait aucun sujet de querelle entre les deux hommes qui vivaient en parfaite entente (il est vrai que nous ne savions que ce qu'on voulait bien nous dire).

Il serait vain de nier la réalité de certains faits, il serait dangereux de vouloir les expliquer immédiatement. On a parlé d'influence démoniaque, de magie, de dédoublement de personnalité ; chacun suivant sa chapelle propose une explication. Nous en sommes encore et pour longtemps dans le domaine des hypothèses. Tous les administrateurs qui ont servi dans ces régions savent que des suppositions et non des conclusions terminent des enquêtes de ce genre.

La pèche tient moins de place que la chasse dans la vie du Kpellé. D. Paulme considère que pour le Kissi elle est plus une distraction qu'un travail. Cependant les cours d'eau sont nombreux et importants dans le cercle de N'Zérékoré et dans la région forestière en général : Diani, Mani, N'Toffa, Oulé, Gouan, Nyé, G'ben, Cavally, Bafing, Makona, Milo, sans compter les innombrables marigots que traversent les pistes unissant les villages, ainsi que ceux se trouvant toujours à proximité de ces derniers.

Il est bien rare, lors d'une étape, de ne pas rencontrer un groupe de femmes (souvent elles ne sont que deux) de l'eau jusqu'à mi-cuisse, vêtues seulement d'une sorte de caleçon et plongeant dans l'eau un filet à base circulaire en rotin, et à poche conique. Le poisson pris est mis dans un panier d'osier au ventre renflé qui se rétrécit en un col avant de se terminer en entonnoir. Ce panier est suspendu sur le côté à une ficelle faisant le tour des reins.

D. Paulme voit dans la pêche pratiquée par les femmes à l'épuisette, l'union du principe féminin et de l'élément humide. Ce filet circulaire ou épuisette accompagne partout la femme Kissi et lui est strictement réservé. En beaucoup d'endroits il sera enterré avec elle ou déposé sur sa tombe.

Parfois, et ce généralement dans les lacs, cette pêche se fait en groupe : les femmes forment un cercle qui va se resserrant tandis qu'elles poussent des cris et frappent l'eau. Lorsqu'elles entourent le centre du lac au coude à coude et que leurs jambes forment une sorte de barrière, elles plongent le filet et le ressortent plein de poissons : si on est sage on ne garde que les grosses pièces et on rejette le menu fretin à l'eau, mais souvent on garde tout et ce procédé n'est pas fait pour aider au peuplement des cours d'eau.

Avant de pêcher il faut observer certains interdits et suivre certaines règles. C'est ainsi que la veille de la pêche les rapports sexuels sont interdits et en allant au marigot hommes et femmes se séparent en deux groupes à l'intérieur desquels la question est posée ; ceux qui ne peuvent répondre négativement doivent retourner au village.

On consulte le devin sur la nature des sacrifices à offrir : en général on tue des poulets blancs et on offre des colas blanches sur une pierre ou au pied d'un grand arbre où est censé résider l'esprit du marigot. Tous les pêcheurs participent à ce repas puis partent à la pêche.

La pêche se pratique également au poison. A la saison sèche on barre la rivière en aval et en amont du point choisi. On a fait macérer des lianes nommées Zéana dans de l'eau et on jette cette eau dans la section barrée. Le poison est suffisant pour tuer le poisson mais est sans danger pour l'homme qui en consomme la chair.

Enfin dans la série des pièges signalons la nasse disposée de place en place sur un barrage de branchages placé souvent au confluent de deux cours d'eau et barrant le plus petit, ainsi que des pièges semblables à ceux destinés à capturer la loutre mais plus petits et plus sensibles ; le gros poisson déplace le bâton qui tient la porte levée et celle-ci retombe derrière lui grâce au poids de la pierre fixée en son sommet.

La pêche se fait aussi sur embarcation avec un équipage. Cet équipage forme une association avec maître, élèves et secrets bien entendu. La transmission de ces secrets est source de profits pour le maître : dans les premiers temps ces secrets étaient transmissibles aux femmes aussi bien qu'aux hommes, mais les maîtres se sont avisés qu'il serait bien plus profitable de les réserver aux hommes car ils percevraient des amendes de ceux qui livreraient ces secrets aux femmes.

Les membres de l'association que nous avons étudiée résident dans le canton du Boo et opèrent sur le Diani ou Saint-Paul ; ils portent tous en haut du bras, un bracelet enduit d'un certain « médicament ». Le chef de l'association, qui sa pipe au long tuyau à la bouche, nous confiait d'un air grave et mystérieux ces renseignements un soir après dîner dans notre case au village de G'balo, ne nous a pas révélé de quelles plantes était fait son « médicament ». Voici tout au moins la recette : vous brûlez des feuilles spécialement choisies puis vous mélangez la cendre à de l'huile de palme (une partie de la cendre est toutefois gardée en réserve dans une corne de biche et servira éventuellement de contre-poison). Vous ajoutez un œuf (on ne dit pas si le blanc doit être battu à part). Vous faites le sacrifice d'un poulet dont vous brûlez la tête, la cendre obtenue est ajoutée et mélangée à la mixture précédente. De la pâte obtenue on enduit le bracelet en fer : l'odeur effrayera les crocodiles. On la jette également dans l'eau et on en enduit les pierres aux endroits infestés de crocodiles.

Avant de partir à la pêche on mange un peu de la cendre et on met un peu de pâte à chaque pied et sur le fond du radeau : tout animal touchant le fond du radeau meurt aussitôt. Tout homme portant ce médicament est invulnérable, les serpents peuvent le piquer, les hommes l'empoisonner, il reste insensible à tout. Il peut traverser le fleuve à la nage, la nuit, sans rien craindre. Le médicament protège également contre la foudre.

Au moment où nous nous trouvions dans cette région, le droit d'entrée dans la société était de sept cents francs : cinq poulets et deux nattes. La cérémonie d'initiation consiste dans le sacrifice d' un poulet et un bon repas.

Dans la société on distingue deux catégories d'individus : les maîtres qui sont ceux qui possèdent le secret de la fabrication du médicament, et les élèves qui possèdent seulement le médicament. Ces derniers sont les serviteurs des maîtres : ils achètent de deux cents à deux cent cinquante francs le médicament. Parfois leur travail remplace le prix d'achat.

L'embarcation est un radeau fait de quatre troncs de parasolier assemblés. Le maître se trouve à l'arrière gauche de l'embarcation, aux trois autres coins sont des élèves dont deux pêchent et le troisième guide l'embarcation avec une perche terminée par une corne de biche-lièvre contenant le médicament. Au centre de l'embarcation est un panier où l'on mettra les prises et sur la rive un autre panier plus grand où on déversera le premier chaque fois qu'il sera plein.

Le seul engin utilisé est la ligne faite d'une corde terminée par un hameçon fabriqué par le forgeron. On appâte avec des noix de palme, des fruits de palétuvier, des vers de terre, des grenouilles.

Tout le produit de la pêche va au maître qui en distribue une part aux élèves et au chef du village voisin même si le village n'a pas participé à la pêche, car étant riverain il possède un droit sur la rivière et ce qu'elle contient.

Le poisson est vendu en partie frais, en partie fumé. On le vide et le met dans une natte qu'on dépose sur une claie suspendue au plafond d'une case au-dessus du foyer. On entretient le feu de trois à sept jours suivant son intensité. Le prix de la vente va lui aussi au maître qui en ristourne cependant une partie aux élèves.

Après la pêche, l'équipage se réunit dans une case et se réjouit en jouant de cet instrument de bois creux sur lequel on frappe avec deux baguettes de bois dont nous avons déjà parlé. Des danses spéciales, auxquelles il ne nous a pas été donné d'assister, ont alors lieu.

On pêche en toute saison mais uniquement le jour. Au début de la saison sèche on fait le sacrifice d'un poulet au gris-gris de la société.

Il existe d'autres sacrifices dont notre informateur ne nous a pas parlé et dont cependant il faut tenir compte car ils font entrevoir un aspect particulier de cette société et la différencie quelque peu de ses consoeurs de l'Yvette, l'Orge, le grand ou le petit Morin.

En effet ces associations de pêcheurs ne font parfois que camoufler des sociétés d'hommes-crocodiles. La croyance populaire veut, que certains hommes aient le pouvoir de se transformer en crocodiles pour attirer les gens dans la rivière et les dévorer. Qu'y a-t-il de vrai en cette croyance et que révèle l'observation des faits.

Lors d'une grande pêche et généralement au début de la saison, un ou plusieurs individus disparaissent. On retrouve le corps quelques jours après mais il y manque le cœur et les parties sexuelles. La victime est d'ailleurs désignée à l'avance.

Ainsi dans la rivière N'Toffa, chaque année lors de la première pêche, initiés et non initiés à la confrérie, plongent tous ensemble, mais l'un des participants ne remonte pas. Il a été offert en sacrifice à l'esprit du fleuve pour que la pêche soit abondante cette année là.

Dans le Sonkolé, lors de la première pêche annuelle, les habitants viennent à la rivière avec leurs filets. Un groupe hèle un homme choisi à l'avance criant qu'il y a beaucoup de poissons à l'endroit où ils se trouvent ; celui-ci accourt et des membres de la société, cachés sous les roches nombreuses en ce lieu, le happent, l'attachent et remontent le corps en amont. Quelques jours après on le trouve par hasard mais les parties sexuelles et le cœur manquent et ceux qui le découvrent portent tous au bras un bracelet en crocodile garni de cauris. Notons enfin que s'il n'y avait eu que noyade par accident le corps aurait été naturellement retrouvé en aval et non en amont.

A Nzérékoré même il existe un lac de peu de profondeur : une année un enfant s'y noie. On rend compte au commandant de cercle, l'affaire est classée accident. L'année d'après le même fait se renouvelle. Puis une troisième fois et toujours à la même époque. La coïncidence parut étrange au commandant qui connaissait les « accidents » précédents. Il convoqua les chefs et leur fit savoir qu'il n'était pas dupe. Ils eurent peur et la série des accidents s'arrêta là.

Nous pourrions citer encore bien des cas suspects sur l'Oulé par exemple entre les cantons du Boo et de l'Ounah.

Au Libéria la chose semble encore plus développée et c'est de ce pays que la société des Djougounanwã a pénétré dans le sud-ouest du cercle de Nzérékoré.

La société des Djougounanwã ou « hommes crocodiles » se sert de la crainte qu'elle inspire pour servir les intérêts particuliers de ses membres. Ainsi l'un d'eux peut faire capturer l'amant présumé de sa femme par des confrères. Le présumé coupable est alors emmené dans une grotte où il est jugé. Si sa culpabilité apparaît certaine, on le tue à moins qu'il ne soit de la famille de l'un des membres auquel cas on le prive de la parole au moyen d'un médicament et on le vend au Libéria comme esclave. S'il n'apparaît pas coupable on le fait entrer de force dans la société puisqu'il en connaît maintenant les secrets.

Enfin les Djougounanwã se présentent parfois comme de simples charlatans vendant bracelets et gris-gris grâce auxquels on fera bonne pêche et on n'aura rien à craindre des crocodiles. Nous en avons arrêté un en 1947 à Bamakaman dans le Boo, qui prétendait agir au nom du Commandant de cercle et qui était reçu dans les villages avec plus d'honneur que le chef de canton lui-même. Il vendait ses bracelets et ses gris-gris, jouait d'une sorte d'okarina garni de cauris pour écarter les crocodiles tandis que les hommes pêchaient. Il faut dire que nous avons été bien ingrat car le bonhomme s'était époumonné à souffler dans son instrument pour qu'il ne nous arrivât pas malheur alors que nous traversions l'Oulé sur un radeau en plein hivernage : en remerciement nous l'arrêtions le surlendemain pour escroquerie ; il gagnait par jour de sept cents à mille francs grâce à la vente de ses objets et au titre de représentant du commandant dont il se paraît.

La plupart de ses sociétés dites secrètes ont une double et même triple face technique, magique et maléfique. Hommes-panthères et hommes-crocodiles sont des chasseurs et des pêcheurs et comme tels se transmettent les procédés de chasse, et de pêche découverts et améliorés par les générations. Parmi ces procédés, il en est de techniques : confection des filets, des pièges, manière d'appâter, traquage, pistage, etc…

Il en est d'autres qui relèvent de la magie: fabrication des divers médicaments, des gris-gris, respect des interdits. Mais en troisième lieu et par un processus facile à comprendre, le chasseur, le pêcheur, tendent à s'identifier à l'animal chasseur par excellence, la panthère, ou pêcheur: le crocodile. Il commence par se protéger contre eux par des moyens magiques (pâte ayant la propriété d'éloigner les crocodiles) puis n'ayant plus rien à craindre d'eux, il s'établit une sorte de fraternité entre animaux et hommes ayant la même occupation, pour finir par s'identifier totalement à eux et à commettre les mêmes méfaits qu'eux (aspect maléfique) soit dans un but magique (sacrifice propitiatoire) soit dans un simple but de vengeance personnelle.

Il n'y a rien à dire de l'élevage parce qu'il n'existe pas en tant qu'activité économique. Ce n'est pas que les Kpellé n'aient pas de bétail, mais ils ne l'élèvent pas. Bovins, ovins, caprins et même porcins, sans être très nombreux, se trouvent dans chaque village, sans compter les poulets faméliques. Ces animaux sont à l'abandon, vivent, meurent, se reproduisent, sont dévorés par la panthère sans que personne ne s'en occupe. La végétation et l'humidité sont suffisantes pour qu'ils aient à manger et à boire toute l'année . Cet abandon aboutit à un point tel que le troupeau du chef du Boo était retourné à un état quasi-sauvage dans les environs de Yomou et lorsqu'on voulait tuer une bête il fallait le faire à distance, à coups de fusil comme pour un buffle.

Inutile de dire que les dénombrements sont impossibles à effectuer. Bien entendu il n'existe aucune exploitation des produits de l'élevage : les Kpellé ne savent pas traire et l'exemple des Malinké qui vivent à côté d'eux n'a pas l'air contagieux. Les peaux ne font l'objet d'aucun commerce ; tannées de façon malhabile, elles feront des sandales ou des fourreaux de sabre et de poignard ou encore elles serviront de tapis aux vieux notables qui y poseront leur petite chaise caractéristique pour passer des journées entières à rêvasser ou palabrer, la queue de boeuf à la main.

Ce bétail constitue donc seulement un capital dont on prélève une part de temps à autre pour doter une fille, payer une amende, faire un sacrifice.

Théoriquement on n'abat pas une tête de bétail pour l'alimentation mais en fait chacun sait que « faire sacrifice » c'est préparer un banquet en toutes occasions de la vie familiale, sociale et religieuse : funérailles, initiation, circoncision, naissance, moisson.

L'agriculture tient une place plus importante. Au premier rang vient le riz dont un estomac Kpellé est capable d'engloutir des quantités énormes à condition que la sauce soit bonne et le lo abondant. Tout le reste n'est que nourriture d'appoint : manioc, bananes, mais, arachides, patates, ignames.

D. Paulme n'a pas trouvé de meilleur titre pour l'excellent livre qu'elle a consacré aux Kissi que « Les gens du riz » et elle explicite ainsi ce titre :

« Pas de conversation où n'intervienne une comparaison entre les prévisions générales pour la moisson et les récoltes précédentes, une appréciation sur les mérites respectifs des différentes variétés de grain, avec la saveur particulière à chacune, ou un commentaire sur les modes de préparation du riz, les talents de la cuisinière, la préférence qu'il convient d'accorder suivant la qualité du grain à tel condiment sur tel autre » 8.

Comme cultures industrielles nous ne trouvons que le coton et l'indigo. Le café a été introduit par les européens.

Le calendrier agricole a été dressé au chapitre de la famille (la famille communauté de travail), nous n'y reviendrons pas.

Nos paysans de France transportés dans le cercle de Nzérékoré seraient fort étonnés si leur désignant ces espaces encombrés de troncs d'arbres abattus et noircis, semblables à des morceaux de forêt après un bombardement, on leur disait que ce sont là les champs des Kpellé.

La culture est en effet extensive ce qui ne laisse pas d'être alarmant pour l'avenir du pays. Chaque année le Kpellé choisit un espace qu'il doit débroussailler, puis il en abat les arbres (sauf les palmiers) et y met le feu. Les branches et les herbes non brûlées sont mises en tas auxquels on met une nouvelle fois le feu. La trouaison se fait à la houe et les semailles à la main. L'année suivante on se déplace et c'est un nouveau morceau de forêt qui s'en va. Or à l'emplacement de ces anciens champs, ce n'est pas la forêt qui repousse mais une végétation pauvre et arbustive. Cette façon de procéder est catastrophique : la savane gagne vers le sud, la forêt disparaît, le climat change. Les effets de ce mode de culture ont été aggravés pendant la guerre [1939-1945] par l'effort supplémentaire qu'on a demandé aux paysans : il fallait du riz pour les centres urbains et pour le Sénégal. Les commandants de cercle devaient sortir un tonnage fixé et étaient notés suivant les résultats obtenus. Comme on n'a aucunement modifié le mode de culture, la déforestation a fait des pas de géant.

La guerre terminée, les restrictions ne l'étaient pas: il fallait encore produire et exporter, dans d'autres conditions il est vrai puisque le marché était libre, mais la forêt continuait à disparaître.

A ce mal il n'y avait qu'une solution à laquelle nous nous étions attachés développement du riz de marais (mais cela est difficile à faire comprendre à des Kpellé) et mise en valeur rationnelle des plaines du Niékolé et de Bossou (Le Niékolé à lui seul peut avec ses 5.500 hectares fournir 11.000 tonnes de riz) grâce à la création de barrages et de canaux. Ces plaines étant déjà des régions de savane, la forêt n'aurait pas eu à en souffrir. Sur 11.000 tonnes, mille auraient pu être exportées sur la Basse-Guinée et il en serait resté dix mille à répartir entre le ravitaillement des régions moins favorisées du cercle et l'exportation sur le Libéria qui, importateur, devait paver en dollars américains. Certaines réalisations ont suivi dans le Niékolé mais le poids de la tradition en a empêché le développement.

Il faut distinguer les industries préparatoires (conservation de la viande et du poisson, décorticage des grains, fabrication du sel, de l'huile de palme et de l'huile de palmiste, ramassage des piments et plantes à sauce, etc … ) et la préparation des aliments eux-mêmes. Alors que les deux sexes ont leur part dans les premières, la « cuisine » est du ressort exclusif des femmes. Quant à la consommation des aliments, elle se fait par sexe deux fois par jour, le matin et le soir, il n'y a en général pas de repas de midi. Les enfants en bas âge mangent avec leur mère.

On a vu que les principaux condiments végétaux, gingembre et girofle, étaient cueillis en forêt par l'homme et la femme. Le piment, lui, est cueilli par les femmes seules.

Le sel indigène est d'origine végétale : on coupe deux plantes, G'boloko et Fo, qu'on fait sécher au soleil puis qu'on brûle complètement. La cendre est recueillie et placée dans un panier conique, le sommet au dessus d'un canari. On verse de l'eau froide sur les cendres, elle coule dans le canari après les avoir lessivées. Cette eau est amenée à ébullition et le sel se dépose après évaporation. De plus en plus le sel indigène est concurrencé par le sel d'importation que les petits Dioulas colportent de village en village, achetant les colas avec le produit de la vente.

Presqu'aussi indispensable au Kpellé que le riz, est l'huile rouge, l'huile de palme, qui accommode ce dernier. On a vu comment s'effectuait la cueillette des régimes ; ceux-ci sont entassés près d'un marigot en vue de la fabrication de l'huile (Oulo) tandis que des provisions de bois sont également faites à proximité. Un trou d'un mètre de profondeur est creusé, dont on enduit la paroi d'argile tandis que des pierres plates sont disposées au fond. Les régimes sont alors égrappés et les fruits versés dans ce trou. Hommes et femmes munis de perches en bois pilent les fruits en chantant jusqu'à les réduire en bouillie. Un autre trou, d'un mètre cinquante celui-là a été creusé à proximité. On y verse le produit du premier traitement qu'on arrose d'eau froide et on laisse reposer ; les matières grasses sont dissoutes (plus ou moins) dans l'eau qu'on débarrasse des noyaux et des tourteaux. On prend alors un x en bois au centre duquel est fixée une perche qu'on plonge dans le liquide et à laquelle on imprime un mouvement de rotation. Le liquide mousse et c'est cette mousse que l'on recueille pour la faire bouillir dans des canaris. Le produit obtenu est l'huile de palme.

Le Kpellé fabrique également de l'huile de palmiste. Les noyaux des fruits sont cassés entre deux pierres et les amandes ou palmistes sont mises dans un canari fermé pour les y faire cuire. Quand la chaleur est suffisante on soulève le couvercle, la graisse fond. On enlève alors la première huile à la louche et on pile bien les tourteaux sur lesquels on verse de l'eau bouillante. Le tout est remis à bouillir. L'huile de seconde qualité est alors recueillie à la surface.

Cette huile (soit de palme, soit de palmiste) entre dans la fabrication du savon noir (safiné ou hafiné). On commence par faire brûler des branches de fromager dont on recueille les cendres qu'on arrose d'eau, le liquide est alors mis à bouillir. Par évaporation on obtient une pâte à laquelle on incorpore de l'huile. On tourne le mélange qui durcit peu à peu et on le met en boules de la grosseur du poing qui seront utilisées dans la famille ou vendues au marché.

La conservation de la viande et du poisson nécessite également l'utilisation l'huile de palme. La viande est découpée en lanières et posée sur une claie en ban au-dessus d'un feu qui est entretenu cinq jours environ. A ce moment la viande est plongée dans l'huile de palme puis mise dans un canari en réserve.

Aux femmes incombe la préparation proprement dite des aliments. Dans le mortier la femme pile le riz qu'elle sépare du son à l'aide d'un van. La cuisson se fait dans des canaris de terre que tendent à remplacer des marmites en fonte encore peu nombreuses en 1947. Le foyer est fait de trois cônes d'argile reposant sur la base et disposés en triangle. Le riz cuit à l'eau est égoutté dans une calebasse percée de trous.

La sauce est faite à part avec de l'huile de palme, des épices, des oignons et remuée avec un bâton en forme de flèche. Le plat du jour est consommé dans des calebasses où sont mélangés riz, sauce et parfois viande.

C'est avec de petites calebasses à queue servant de louche que les aliments sont versés dans la grande calebasse servant de plat et autour de laquelle s'accroupissent les convives pour manger avec trois doigts.

Si le riz à l'huile rouge est le plat favori du Kpellé, il n'est pas le seul. Sa nourriture d'appoint est constituée par du manioc que l'on consomme en gâteaux ; de bananes vertes que l'on découpe en tranches avant de les écraser et de les faire bouillir et auxquelles on ajoute de la viande, du piment et du sel ; des ignames bouillies et consommées en tranches ; des patates épluchées et bouillies, enfin d'une plante semblable à nos épinards.

La viande fait les délices du Kpellé, qui ne laisse rien perdre : de l'hippopotame, dont on se gave même lorsque la chair commence à se putréfier, jusqu'au poulet dont on croque les os. Le rat, le singe, les chenilles, les éphémères, tout fait ventre.

Nous ne croyons pas cependant que le cannibalisme ait été pratiqué d'une façon habituelle et à des fins uniquement alimentaires. Qu'il ait existé (et qu'il existe encore) une anthropophagie rituelle, cela est hors de doute, mais que l'on ait tué des individus pour se nourrir, cela semble beaucoup moins probable.

Les seules nourritures interdites sont celles d'origine totémique.

Les boissons principales sont le bandyi ou lo, agréable au goût quand il est frais (le vin de palme)… et l'eau. Celle-ci est puisée dans des calebasses par les femmes, au marigot toujours voisin du village. Elle est conservée dans des canaris.

La noix de cola est le seul excitant que nous connaissions. Elle est très appréciée et fait aussi l'objet d'un commerce extérieur intense en même temps qu'elle est mêlée à toute la vie sociale et religieuse : offrande, sacrifice, demande en mariage, amende.

Le Kpellé et le Manon, comme le Toma ou le Kissi, sont très habillés si on les compare à d'autres races de Guinée: Bassari, Coniagui…

D'après la tradition cependant il semble que l'adoption du boubou soit une conséquence de l'invasion Mandé ; ce qui est normal puisque c'est elle qui a introduit la culture du coton. En premier lieu les Kpellé devaient s'habiller d'un tablier en peau de bête (biche en général) comme nos Bassari actuels, puis ils auraient porté des pagnes en écorce d'arbre avant de prendre le boubou. Ces pagnes en écorce étaient obtenus en enlevant celle-ci au couteau sur l'arbre que les Kpellé nomment « Loko Gboro » et les Kissi « Funda ». On lui donnait de la souplesse en la battant avec une sorte de maillet et en la mettant à tremper.

Cette étoffe pouvait constituer un vêtement d'homme aussi bien que de femme. Elle passait entre les jambes et retombait devant et derrière en étant soutenue par une ceinture.

Le boubou est fait de bandes de coton cousues côte à côte dans le sens de la hauteur. Il n'y a pas de tailleur professionnel, chacun fait son boubou avec les bandes qu'il a tissées on qu'il a achetées au tisserand. On utilise une aiguille en fer que fabrique le forgeron et on emploie du simple fil de coton.

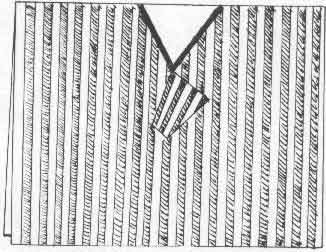

Fahan Togba, chef du Vépo, portant le gbaoui de coton rayé indigo et blanc

L'étoffe est unie (bleue indigo ou blanche) ou rayée : ces rayures sont plus spécialement réservées aux habits de gala, les habits de travail, de marche, de tous les jours en un mot, étant plutôt unis.

La fantaisie et l'imagination du tisserand créent parfois des ensembles agréables à I' œil : les rayures sont généralement blanches et bleues mais l'extrême diversité de leur combinaison permet de varier beaucoup les modèles. Parfois elles sont d'un bleu très foncé sur un fond bleu plus clair. Enfin, mais beaucoup plus rarement, elles sont vertes et jaunes ou rouges et noires, ce qui est d'un assez joli effet. Notons encore le boubou rouge du guerrier et le boubou gris ou noir du chasseur.

Variété dans le dessin et la couleur mais variété aussi dans la forme.

Le plus simple des boubous est celui que l'on nomme Ha Hèguè (Hèguè signifiant boubou). Très court, il se porte par dessus une culotte de bandes de coton ou tout simplement par dessus le slip ou bila (mot malinké) dont tout Kpellé, homme ou femme, est en général pourvu. Il est fendu en bas sur les côtés pour former deux pans. L'encolure est ronde et froncée, elle se prolonge sur l'épaule gauche par une fente permettant de passer plus aisément la tête.

C'est le boubou ordinaire, l'habit de travail que l'on pose d'ailleurs avant de faire son champ, la vraie tenue de travail se réduisant au bila.

Il peut également mais rarement comporter des manches (ng'yé).

Le Hégué Oulo est plus grand sans atteindre cependant l'ampleur du G'baoui. Il est en forme de chasuble avec une ébauche de manches courtes mais très larges, l'encolure est en pointe et le bas coupé droit.

Le G'baoui est l'ample boubou des chefs, des notables, des riches. Entièrement déplié il se présente sous la forme d'un rectangle portant une ouverture triangulaire comme encolure, sous la pointe de laquelle s'ouvre une large poche en tissu rapporté ayant la forme d'un trapèze la grande base en haut.

Parfois des broderies viennent orner le boubou que l'on dirait fait exprès pour les palabres, l'ampleur de l'étoffe facilitant les gestes de l'orateur dans ses grandes envolées. Quelquefois pour avoir les gestes plus libres au contraire, on rejette les extrémités sur les épaules de façon à dégager complètement les bras.

Petit boubou ou Ha Hégué |

Boubou moyen ou Hégué Oulo |

La femme est vêtue beaucoup plus simplement du slip et d'un pagne d'une seule pièce de couleur très souvent unie, qu'elle enroule autour d'elle soit en dessus, soit en dessous de la poitrine. Plus la femme est vieille, plus elle s'habille court et les vieilles grand-mères toutes ratatinées n'ont qu'une espèce de loque autour des reins.

La camisole malinké en affreuse étoffe européenne pénètre de plus en plus. Les femmes de tirailleurs surtout ne toléreraient pas d'autre costume.

Le chapeau spécifiquement Kpellé, Kono ou Manon est le bonnet (Moro) fait en coton (bandes bleu foncé sur fond bleu clair en général). Le Konio Moro est très haut et la pointe où est attachée un gris-gris ou un simple ornement (dent de panthère la plupart du temps) retombe sur le côté. Il ressemble un peu aux bonnets de pêcheur des gravures du XVIIIe siècle. Le Kara Moro est d'une forme particulière : moins haut que le précédent, il possède deux protège-oreilles, celui de gauche ayant la pointe en avant et celui de droite en arrière. Ces sortes de protège-oreilles se portent d'ailleurs relevés.

Le bonnet de femme (Néa Moro) est le bonnet que les filles portent à la sortie de l'excision et qu'elles donnent aux femmes qui ont dirigé l'initiation. Il emboîte bien la tête, est bleu et garni de fils de coton beige qui en font le tour en une mince bande.

Souvent les bébés portent un bonnet rond froncé tout autour de la tête et attaché par deux cordons sous le menton. Il peut être garni d'un pompon en fils de coton sur le sommet et avoir des protège-oreilles.

La chéchia est arrivée avec les militaires et s'est beaucoup répandue jusqu'à détrôner presque complètement le bonnet. Elle n'est certes pas autochtone, si l'on peut dire, mais elle ne choque pas, elle ne jure pas avec l'ensemble du costume Kpellé. On ne pourrait en dire autant des chapeaux mous, casques et casquettes introduits par les commerçants européens, libanais ou syriens ; ils sont vite luisants de crasse et rendent grotesques de braves gens d'une beauté si simple dans leurs amples boubous.

Les Kpellé marchent pieds nus mais il existe une sorte de chaussures (Kouan Kolo), ressemblant à des samaras ; les chefs sont souvent seuls à les porter. Elles sont faites de plusieurs semelles de peau de boeuf cousues l'une au dessus de l'autre et d'une lanière que l'on passe entre le pouce et les autres orteils. Un bouton en peau de crocodile est le seul ornement de ces chaussures rudimentaires.

Coiffure aux oreilles rabattues |

Coiffure aux oreilles relevées |

Karamaro |

De nos jours les anciens tirailleurs portent les brodequins qui les font tant souffrir et qui sont si mal commodes pour franchir les marigots. Mais la chaussure qui tend le plus à se répandre est la sandale dont la semelle est faite dans un vieux pneu et les lanières dans une vieille chambre à air. On les porte parfois aux pieds, mais surtout à la main ou sur la tête.

Le Kpellé commence à s'habiller après la circoncision, auparavant l'enfant vit nu ou porte un simple bila. Toute sa vie, il aimera beaucoup les vêtements. Les bandes de coton sont une monnaie d'échange, elles peuvent servir à payer une partie d'une dot, une amende, à acheter un gris-gris, à rétribuer le devin ou le Zohomou.

Le Kpellé enferme ses vêtements dans un coffre placé dans la case. Lorsque la femme quitte son mari, il y a toujours palabre sur le point de savoir à qui appartiennent les vêtements qu'elle emporte avec elle (quand elle n'en prend pas à son mari pour donner à son amant).

Au jour de sa mort on mettra au défunt son plus beau boubou et c'est avec lui qu'il passera dans le Nyomata, le séjour des morts.

Souhaitons que jaquettes, vestons de smoking et autre friperie ne remplacent pas trop boubous rayés de rouge et de noir, de vert et de jaune, de bleu et de blanc.

La case Kpellé ou Manon, Toma ou Kissi, est ronde, faite en banco armé (l'armature étant en bois) et couverte en paille ou en palmes suivant les régions.

Chez les Kpellé et Manon du Libéria, nous avons noté de nombreuses cases rectangulaires mais nous ne savons si elles sont d'introduction récente ou de style vraiment Kpellé. La première hypothèse nous semblant plus vraisemblable.

Tout le village participe à la construction de la case d'un des habitants mais les tâches sont bien définies.

Le propriétaire de la future case fait l'armature avec l'aide de sa seule famille il dessine deux cercles concentriques distants de trente à quarante centimètres et de cinq mètres de diamètre. On plante sur ces circonférences deux rangées de pieux de grosseur moyenne, des lianes relieront ces pieux les uns aux autres. Parfois on remplira l'intervalle de cailloux qui, avec le banco, formeront une sorte de béton. On fait de même pour le lit qui fera corps avec la case. La carcasse de la case est alors prête et c'est au tour de tous les habitants du village de travailler : les femmes vont chercher l'eau, les hommes l'argile et les jeunes gens prépareront le banco en pétrissant cette argile que l'on arrose d'eau tout en chantant tandis qu'un de leurs camarades rythme le travail à l'aide d'un tambour.

Le banco obtenu comble les vides de la carcasse et est plaqué sur elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le lit, qui est un secteur circulaire est fait de même.

Tout autour de la case, le soi est rehaussé en une couronne de banco qui formera la véranda où les occupants viendront s'asseoir à l'ombre du toit débordant.

Lorsque les murs seront secs, ils seront badigeonnés au kaolin et à la base on peindra une large bande ocre ou rouge, couleur obtenue par l'addition de terre au kaolin.

La carcasse de la toiture est soit faite directement sur la case, soit préparée la pointe en terre et la base maintenue par quatre piquets puis placée sur la case comme un chapeau. Elle est conique et les rayons de ce cône sont des bans (nervures des palmes de cet arbre) reliés les uns aux autres et maintenus par des lianes. Sur ces lianes sont attachées les bottes de paille ou les palmes qui couvriront la carcasse (la paille dans les régions de savane, les palmes dans les régions de forêt). Dans l'Est du cercle de Nzérékoré, le Saouro, au contact des Dan, les Kono mettent une première couche de feuilles et sur celles-ci une mince couche de paille.

La toiture se termine par un objet artistique, champignon de paille pointu coiffant le sommet, ou obus de paille garni de petits morceaux de ban. Les Kpellé modernes ont trouvé mieux, ils coiffent leurs cases d'une cuvette percée ou d'un seau hygiénique : Progrès ! « O civilisation que de crimes on commet en ton nom ».

Il arrive que l'on fasse le toit avant de mettre le banco sur la carcasse, c'est que la saison des pluies s'avance et que le propriétaire ne possédant pas d'autre case, doit parer au plus pressé.

|

|

|

Ces services coutumiers que se rendent les habitants du village sont réciproques, mais le constructeur de la case doit la nourriture à ceux qui l'aident. C'est encore une occasion de tuer un mouton ou des poulets, suivant la fortune, et de se gaver de riz à l'huile rouge.

Avant la construction, un sacrifice de colas et poulets a été offert à l'esprit des ancêtres et les membres de la famille auront consommé ensemble la chair des victimes.

Il ne reste plus maintenant qu'à fignoler la construction : le sol sera de terre battue ; la porte peut être faite de différentes manières : le forgeron pourra la tailler d'une seule pièce dans un fromager, elle aura alors une forme rectangulaire et les gonds seront constitués par les prolongements d'un côté qui seront placés dans deux trous pratiqués à la base et au sommet de l'ouverture ce qui permettra le mouvement de rotation de ce genre de porte ou k'Plé.

Elle peut également être faite d'un plateau de lames de ban tenues par des cordelettes et fixées sur un cadre ; c'est la likla ; en son centre est une boucle en corde dans laquelle on glisse un bâton d'une dimension supérieure à la largeur de l'ouverture. La likla est placée à l'extérieur pour boucher l'ouverture et le bâton en travers de l'intérieur pour la maintenir en place. Enfin la porte peut être un simple secco fait de lamelles de ban tenues espacées les unes des autres par une double rangée de cordelettes.

Il existe souvent deux portes : l'une donnant sur « la rue », l'autre sur l'enclos limité par une palissade de bans et servant de douchière. Cet enclos n'existe que chez les Kpellé et chez les Kono proches des Kpellé. Les Manon et les autres Kono ayant subi l'influence des Dan, ne le connaissent pas.

A la porte de la case se trouve un pieu fiché en terre et se divisant en trois branches à son sommet. Ces trois branches sont reliées par des lianes formant couronne sur laquelle la femme posera son canari avant d'entrer chez elle.

Au centre de la case, le foyer est formé de trois cônes d'argile durcie posée sur la base aux sommets d'un triangle. Parfois il existe un foyer secondaire contre le mur.

Au-dessus du foyer central une claie en ban nommée Taha est suspendue par quatre ficelles.

Une partie de la case est occupée par ce que les Kpellé qui ont des lettres appellent un canapé, sorte de lit en banco épousant la forme d'un secteur circulaire et relevé à chaque extrémité en deux « tables de nuit » de banco où l'on place divers objets : couvertures en bandes de coton — nattes roulées, etc.

Face à ce lit et fait de mêmes matériaux est une table où l'on pose les calebasses (Koho), les baguettes fourchues à remuer la sauce (Soo), les gourdes (Bara) calebasses rondes percées d'un seul trou et contenant le lo.

Dans un coin, un grand canari contient la réserve d'eau. Les provisions sont au grenier. Il existe en effet un plafond en ban auquel la fumée donne une jolie coloration brune et même un certain vernis. Ces bans reposent sur le haut du mur et sont assemblés par des fibres de raphia d'une façon régulière et assez artistique. Dans ce plafond une ouverture carrée est aménagée à laquelle on accède par une échelle faite d'un tronc de parasolier muni d'encoches régulièrement espacées où l'on pose les pieds. Dans le grenier se trouvent les paniers de riz et de coton, les épices, les condiments, les canaris d'huile et… les rats.

Le mobilier est simple : un hamac dont les extrémités sont attachées à deux pieux fourchus, des nattes dont une sur le canapé et une autre au pied de celui-ci, des sièges fabriqués par le forgeron. Le petit banc aux quatre pieds pris dans la masse et au siège incurvé ; la petite chaise du vieux notable dont les pieds hauts de dix centimètres à peine sont parfois travaillés tandis que le dossier est formé de deux baguettes verticales supportant une troisième baguette cintrée et maintenue par des liens de cuir. Le travail est fini, soigné, le temps a donné une patine qui fait penser aux meubles de nos antiquaires. Malheureusement l'emploi du clou en simplifiant le travail est venu le rendre plus grossier. Enfin un fauteuil curieux est composé d'une branche se divisant en trois bras reposant à terre. Le siège est composé soit d'une simple barre transversale fixée à deux bras, soit, ce qui est un peu plus confortable, de baguettes de ban disposées horizontalement sur deux bâtons qui joignent le bras arrière à chacun des bras avant et qui dépassent ceux-ci.

Dans les cases occupées par des hommes, nous trouvons accrochées au mur, le fusil, l'arc, le carquois et les flèches, les dabas.

L'éclairage se fait à l'huile de palme contenue dans une coupe à pied en métal, où plonge une mèche de coton.

La case ne serait pas Kpellé si elle ne possédait pas ses gris-gris : cornes, dents, sachets. Outre ceux de la famille elle en a d'occasionnels : coquilles d'oeufs offerts en sacrifice, qu'on enfile sur une branchette piquée dans le toit par exemple.

Telle quelle, cette case est assez confortable quoique parfois un peu petite. Son toit très en pente — à cause du régime de pluies — et descendant très bas, abrite bien du soleil. Il y fait frais la journée et en janvier ou en hivernage avec un peu de feu, le Kpellé n'y a pas froid. Elle est bien adaptée au pays et présente sur les cases rectangulaires dont la faîtière n'est jamais bien faite, l'avantage de mieux préserver de la pluie.

Notes

7. D. Paulme. Les gens du riz. Op. cit., p. 45

8. D. Paulme. Ibidem, p. 24.

[ Home | Etat | Pays | Société | Bibliothèque | IGRD | Search | BlogGuinée ]

Contact :info@webguine.site

webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa © 1997-2013 Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.

Fulbright Scholar. Rockefeller Foundation Fellow. Internet Society Pioneer. Smithsonian Research Associate.